- The Rest Is Sheep

- Posts

- #049_Sheep パフォーマティブな男たち

#049_Sheep パフォーマティブな男たち

この夏注目を集める「Performative Male(パフォーマティブ・メイル)」は、従来のマッチョな男性像から距離をとり、柔らかさや進歩的な価値観をアピールする新たな男性像。カフェで女性作家の本を読む姿やサステナブルな持ち物など、戦略的に選ばれたスタイルは、決して内面から湧き出るものではなく、SNS上で魅力的に見せるためのパフォーマンスだ。ジェンダー平等意識の高まりや自己演出が重要視されるSNSカルチャーの拡大の中で登場し、自己認識や脆弱性までをも「女性に好かれるためのツール」として利用するPerformative Maleの正体を解き明かす。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

パフォーマティブな男たち

©️The Rest Is Sheep

はい、では今日の授業始めたいと思います。今日のテーマはこの夏にわかに注目を集めている、とある「新しいタイプの」男性像についてのお話です。早速ですが、どんな男性かというと…

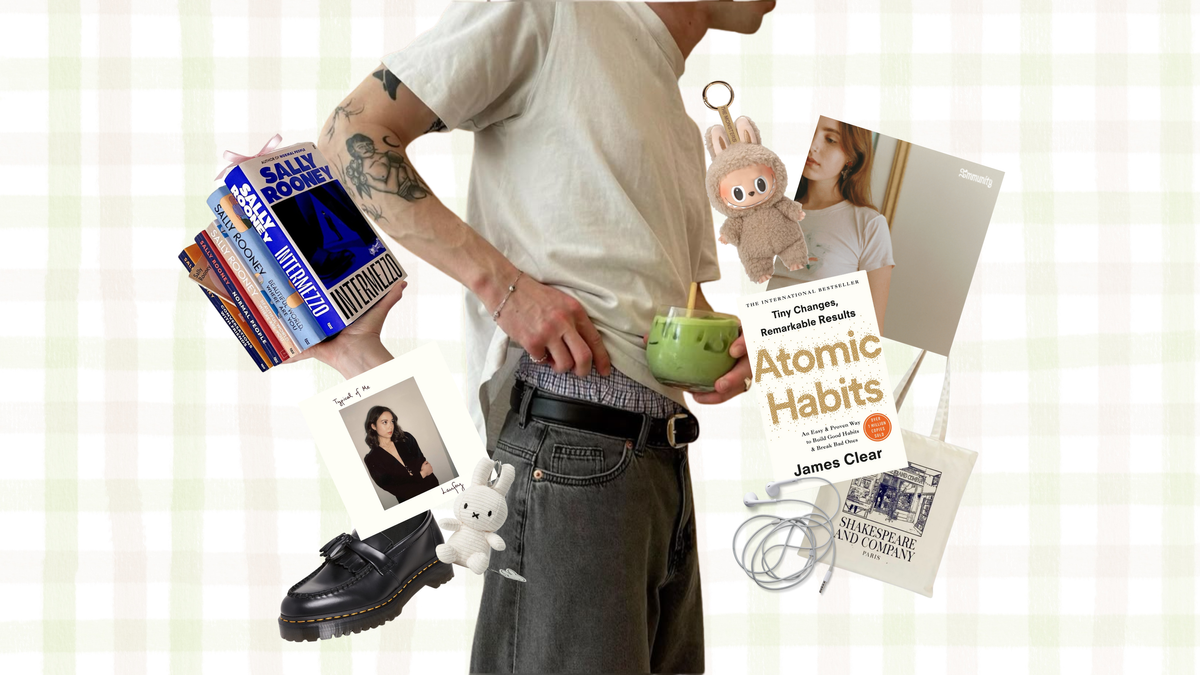

カフェでアイス抹茶ラテを飲みながらSally RooneyとかJoan Didionみたいな女性作家の本を読んでいる。ルーズなパンツスタイルで、耳を覆う有線ヘッドフォンから流れるのはClairoの楽曲。隣の空いている座席にはトートバッグ——おそらくLabubuのチャームがぶら下がってる——が置かれていて、声をかけたらアナログレコードのコレクションを見せてくれるかもしれない。

…まあ、「そんな男性もいるよね」って感じでしょうか。タフでマッチョな男性像の対極にいそうなタイプです。本が好きで、音楽の趣味にもこだわりがありそう。ちょっとおしゃれで少し線の細そうな雰囲気の男性——そんな印象を受けるかもしれません。

でも、よく見ると事情はもっと複雑なんです。そう、彼らが本当は抹茶ラテもSally Rooneyも有線ヘッドフォンもClairoもLabubuにもまったく興味がないとしたら、どうでしょう。

パフォーマティブな男たち

実は最近、そういった男性がソーシャルメディアの世界に溢れています。見た目や所作、身につけてるものや趣味は「進歩的で柔らかい男性像」を強くアピールしている。でも実際には、本当にそれを好きで身につけてるわけではないし、心の底から興味があってやっているわけでもない。その背景に本当の関心や理解、思想の深みはないわけです。

じゃあ何のために?答えを言ってしまうと身も蓋もないんですが(笑)、女性——特に大学教育を受けたリベラルな価値観を持つ進歩的な女性——にアピールするため。彼らのスタイルは彼女たちの興味を惹くための「自分は他の男とは違うんだ」という計算された演出に過ぎません。

例えば、自分の好きなミュージシャンはJoni Mitchellだと知ってもらいたがっているくせに歌詞は全く知らない。Michelle Obamaの『マイ・ストーリー(Becoming)』を持ち歩いているけど、開いて読んだ形跡がない。彼は、自分がそういった種類の音楽を聴いたり、本を読んでいることをあなたに知ってほしいだけ。

現代に増殖するこうした男性は「Performative Male(パフォーマティブ・メイル)」と呼ばれていて、新しい時代の男性像のひとつとして今年に入ってから注目を集めています。ここで「Performative」という言葉は、「自分をよく見せるための演出」という皮肉を込めた響きを持つ言葉として使われています。

Performative Maleは、女性に理解のある男性であることを実践すること以上に、それを周囲に向けて可視化することを重視します。本を読む姿をSNSに投稿したり、インディーズの女性アーティストを聴いていることをアピールしたりする。

こうした行為は本来の関心や共感から出ている部分もありますが、加えて「そういう自分を演じている」要素をより強く含んでいるわけです。彼らにとって重要なのは、自分が何を好きで、何に関心を持っているのかということではありません。進歩的な女性に好感を持ってもらえそうなスタイルを意識的にキュレートして作り上げることなんです。

さて、この前提のもとで、冒頭でお話した「こんな感じの男性」の持ち物や行動を、もう少し詳しく見てみましょう。これ読めばあなたも今日からPerformative Maleになれます(笑)。

Elle

トートバッグ:実用的でジェンダーニュートラル。環境意識、サステナビリティを連想させる。男性用の「マッチョなバックパック」とは対照的で、柔らかさを示す小物として機能。

女性作家の本(Sally Rooney、Joan Didion):フェミニスト的視点や女性の感性に触れてることをアピール。「女性の声を大事にしてる」というポーズを取れる文化資本。

抹茶ラテ:健康志向、ウェルネス志向、インスタ映え、都会的で繊細な感覚を象徴。コーヒー(特にブラック)よりも「優しく」「脱マッチョ」的なドリンクチョイス。

Labubu:男性が「かわいいもの」を好む姿勢は、伝統的な男らしさからの逸脱を示し、ソフトで親しみやすい印象を与える。

有線ヘッドフォン:流行のテックガジェットとは「逆張り」のアイテムで、オタク的、インディー志向を示す。「消費社会に無自覚な最新ガジェット男」と対照的に、控えめで思想的に見える。

レコード収集:音楽に対して深い関心がある = 感受性が豊か、サブカル的教養を持つ姿勢を演出。デジタルよりアナログを好む = 誠実さやオリジナリティのシグナル。

Clairo:女性のインディー・ポップアーティストを愛好 = 女性の声や感性を重視する態度、メジャーなものに迎合しない姿勢を示せる。「女性アーティストを支持する自分」を表現。

ゆるい服装(バギーパンツなど):権威的でマッチョなスーツやタイトな「男らしい」服装と対照的に、リラックスと柔らかさを表現。ジェンダー規範から自由な印象を与える。

とまあこんな感じでしょうか(笑)。こうして見ると、それぞれのアイテムや行動が戦略的に選ばれていることがわかります。従来の「強くて支配的な」男性像から距離を取り、あえて柔らかさや脱力感を見せる「アンチ・マッチョ性」の演出。女性作家や女性アーティストへの共感を見える形で示すことで、「女性の声に耳を傾ける安全な男性」をアピールする「女性文化への関心と親和性」。そして知識や趣味を外部に「見える化」することで、単なる見た目ではなく「思想的」に見せる「文化資本・教養のアピール」。

これらが巧妙に組み合わされているんですね。あ、もちろんこれが本当に成功するかどうかは別ですよ(笑)。

「演じる男たち」が生まれた背景

それでは、Performative Maleがどうして登場したのか、その背景を整理してみましょう。いくつもの要因が重なっています。

さきほども少し触れましたが、まず大きな要因の一つは「男性性の再編」です。90年代から2000年代半ばくらいまでは、「アルファ男性(alpha male)」が理想像として持ち上げられていました。集団のリーダーで、社交的で、自信にあふれている。映画でいうと『ウォール街』や『アメリカン・サイコ』に出てくるようなマッチョな金融マンがその典型でした。

American Psycho (The Hollywood Reporter)

でも、ジェンダー平等や多様性の意識が高まるなかで、「男は強くあるべき」という考えは、女性への抑圧や暴力に結びつくと批判されるようになりました。「toxic masculinity(有害な男らしさ)」という言葉が広がり、アルファ男性は時代遅れで危うい存在として見られるようになっていきます。

加えて、2008年のリーマンショックも大きな転換点となりました。「稼げる男こそ成功者」というモデルは現実味を失い、強くて稼ぐアルファ男性像は崩れていきます。

その結果、若い世代の男性たちは「どうすれば進歩的な女性にとって魅力的に映るのか?」という問題に直面するようになるわけですが、都市部では特に、フェミニズムへの理解やインクルーシブな感性、柔らかさや繊細さを表現できることが、「モテる条件」の一つと考えられるようになります。

ここに「SNSカルチャーによる自己演出の市場化」というもう一つの大きな要素が重なります。InstagramやTikTokの登場で、ただ生きるだけではなく「どう見せるか」を常に意識する時代になりました。

読んでいる本を投稿して知的さを演出する

音楽やファッションで感受性の高さをアピールする

セラピーやマインドフルネスへの参加をシェアして「自己改善している自分」を見せる

こうした行為は個人の趣味や内面の表現でもありますが、同時に「魅力的に見せるための戦略」にもなっています。進歩的な価値観を持つ女性たちに安心感を与えるよう、男性が自分を調整していく流れが強まったんですね。

そしてもう一点、「自己認識のパフォーマンス化」も重要です。ここ数年、自己啓発やセラピーの普及で「自分の感情を言葉にすること」が推奨されるようになりました。本来は健全な動きですが、SNS上ではそれが「誰かに見せるための自己認識」に変わりやすい。ちょっとした弱さを打ち明けて親しみやすさを演出したり、フェミニズム本を読んで「意識の高い自分」をアピールしたり。つまり、内省や脆さすら「他人に好かれるためのツール」と化してしまったんです。

The Guardian

まとめると、Performative Maleがいま生まれた理由はこうです。旧来のマッチョな男性像が通用しなくなり、「柔らかく進歩的に見える男」が求められるようになったこと。SNSが「自分をどう見せるか」を競う場となり、そこで感受性や意識の高さが社会的な通貨(Social currency)のように機能するようになったこと。そして、自己認識や成長すら演出として消費される文化が広がったこと。

こうした条件が重なった結果、「優しくて意識的で繊細そうに見えるけれど、実際は好かれるための演技をしてるだけ」――そんな男性像として「Performative Male」が登場したんです。ちなみにこれ、以前ご紹介した「セックス不況」の背景と重ねてみてもおもしろいと思います。

Performative Maleへの反応

さて、このPerformative Male、世の中にはどう受け止められているのでしょう?やはり真っ先に出てくるのは批判です。

たとえば、Sally Rooneyの小説を持ち歩いているのに内容を語れない、フェミニズムについて熱心そうに見えるのに基本的な知識すらない——。こうした姿は「見栄」を通り越して、意図的な「ごまかし」としてネガティブに受け止められています。

特に指摘されやすいのが、彼らが女性の文化や関心事を「盗用」して利用しているのではないか、という点です。女性作家を読む、女性アーティストを聴くこと自体はもちろん歓迎すべきことです。けれど、それが心からの関心というより「女性に好かれそうだから」という理由で選ばれているように見えると、「女性受けを狙ったコスプレだよね」と冷ややかに見られてしまうわけです。

また、また、こうした男性たちにありがちな、ちょっとした弱みや内省をシェアする行為も「脆弱性の武器化(weaponization of vulnerability)」として批判の対象になっています。弱みや悩みの自己開示は、決して批判されるべき行為ではありません。でも、それを「親しみやすい男性」というブランドづくりのために使うと、結局は他者を引きつけるためのツール、見方によっては「操作的(manipulative)」なんじゃないか、と受け止められてしまう。とはいえ、「まあ、そこまで悪意を持ってやってるわけじゃないんじゃない?」という声もあって、このあたりはグラデーションがあるのが実際のところでしょう。

一方で、こうした批判とは別の反応も出ています。それが「ミーム化」です。SNSでは「#performativemale」というタグが爆発的に広がり、ユーザーたちが「これが典型的なPerformative Maleだ!」と写真やネタを投稿する大喜利文化が生まれました。ここでは怒りよりもむしろ、「また出たよ(笑)」という軽い茶化しやユーモアといった反応が主流になっていて、そこから現実のイベントにまで波及しています。

それがこの夏ニューヨークやシアトル、サンフランシスコ、さらにはジャカルタでも開催された「Performative Male Contest」。参加者は思い思いの「パフォーマティブなアイテム」を持ち寄り、誰が一番パフォーマティブかを競うイベント(笑)。トートバッグにぎっしり本を詰めて登場する人もいれば、Clairoの歌詞を暗唱する参加者もいる。会場は笑いと皮肉に包まれ、ここではPerformative Maleが完全に自己パロディ化されています。

wicker park truly is the brooklyn of chicago

— emily north (@north0fnorth)

10:36 PM • Aug 4, 2025

ここまで来ると、批判というよりも「現象そのものを笑い飛ばし、メタ的に眺める動き」ですよね。つまり、人々はPerformative Maleを「真剣に嫌う」よりも「どうせ演技なんだから一緒にネタにしよう」と、文化的な遊びに変えてしまった。

Performative Maleはそんなに問題か

さて、皆さん。ここまで聞いていただいて、「Performative Maleは、結局のところ、ごまかし屋で偽善者だ」という印象を持たれたかもしれません。そして、そうした男性を冷ややかに批判することはまあ当然の反応でしょと。

たしかに、Performative Maleという言葉には、ある種の不信が込められています。「進歩的な男性を装って、女性の好意を得ようとするニセモノじゃないか?」という見方です。でも、その批判の前提に、ちょっとした盲点があるようにも思うんです。

皆さんはどうでしょう?SNSやデートアプリのプロフィール、インスタへの投稿、あるいは初対面の人と話すとき、全く自分を「演じていない」と言い切れますか?多かれ少なかれ、誰もが自分を良く見せようと、相手が好みそうな情報を小出しにしたり、ファッションや持ち物に気を遣ったりすることもあるでしょう。そう考えると、Performative Maleは、ただ「自己演出」を少しオーバーに、そして露骨に——あるいは下手くそに——やっているだけなのかもしれません。

San Francisco Chronicle

さらに踏み込んでみましょう。哲学者Judith Butlerによる「ジェンダーはパフォーマティブである」という有名な主張があります。少し難しい表現ですが、要するに「男らしさ」や「女らしさ」は固定された概念ではなく、生まれつき自然に備わっているものでもない。社会の中で繰り返し演じられる(パフォーマティブな)行為によって出来上がっている——そして、変化し続けている——という考え方です。

たとえば、声の出し方や服装、趣味の選び方や会話のトーン──それらを私たちは日々積み重ねています。その繰り返しが「男性らしい人」「女性らしい人」というイメージを形づくり、まるで本当に内面からそうした性質があふれ出しているかのように見せている。Butlerの言葉を借りれば、私たちはみな、ある種の舞台で役を演じ続けている役者のようなものなんです。

ちなみにここで大事なのは、Butlerの使う「パフォーマティブ」という言葉の意味です。もともとこの言葉は「見せかけだけ」「より良く見せるための演出」といった否定的なニュアンスを持ってはいませんでした。哲学や言語学の領域において、「パフォーマティブ」とは「言葉や行為が現実をつくり出す働き」を指します。たとえば、結婚式で「あなたと結婚します」と宣言することで、本当に二人の関係が法的にも社会的にも成立するように、言葉や行為はただの飾りではなく、現実を変える力を持っている。Butlerはそうした観点から、「ジェンダー」もまた繰り返しの演技によって現実化している、と論じたわけです。

ただし最近では、「Performative Activism(大義を伴わない、見せかけのための社会運動)」といった表現に見られるように、「パフォーマティブ」という言葉が「上辺だけ」「偽善的」といった否定的ニュアンスで使われることが増えてきました——「woke」や「coded」、「cool」などと同様、時代とともにその意味は変容しつつあります。しかし、Butlerの議論における「パフォーマティブ」は本来そうした意味ではなく、むしろ社会をかたちづくる力そのものを示す概念なのです。

この視点に立てば、「Performative Maleはニセモノだ」という批判そのものが揺らいできます。なぜなら、「本物の男性」や「自然な男性らしさ」など、あらかじめ存在するわけではないからです。むしろ誰もが、自分なりの「男性らしさ」や「女性らしさ」を演じている。そのなかでPerformative Maleは、ただ演技の「脚本」としてフェミニズム的な言葉やカルチャーを選んでいる、ということにすぎないわけですよね。

しかも「Performative Maleけしからん」という不信や冷笑が過度に広がることで、社会そのものが「疑念の文化」に染まってしまい、人間関係の基盤が閉ざされてしまうという懸念もあります。さらに、非伝統的な男性像をからかったり嘲笑したりする風潮は、一見、進歩的なようでいて、実は多様な表現を抑圧し、従来の性別役割を強化する側面もあるんです。

なので、大事なのは「我々は常に演じている」って事実を受け入れることかもしれないですね。結局のところ、Performative Maleを笑うのは簡単ですが、彼らは私たち自身の鏡でもあるわけですから。

最後にシェイクスピアの『お気に召すまま』から有名なセリフを引用して授業を終わりましょう。

All the world’s a stage,

And all the men and wemen merely players:

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts,

この世界すべてが一つの舞台、

人はみな男も女も役者にすぎない。

それぞれに登場があり、退場がある、

出場がくれば一人一人が様々な役を演じる

Performative Maleが話題になるのは、彼らが特別に悪質だからではなく、むしろ「演技がちょっと下手」だからですよね(笑)。だからこそ見ている人にすぐ見抜かれちゃって、ネタにされて、果ては「Performative Male Contest」まで開かれてしまう。そう考えると、本気で断罪するようなものではないのかもしれません。彼らも、舞台に立つ一人の役者です。セリフがぎこちなくても、立ち位置を間違えても、その姿を温かく見守るくらいの余裕があってもよいでしょう(笑)。

そして忘れてはいけないのは、観客席にいるつもりの我々自身も、実は同じ舞台の上で演じている一人の役者だ、ということです。——というわけで、本日の講義、これにて幕引きといたします。ありがとうございました!

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. Performative Maleの時代が到来

古着や抹茶、Clairoのプレイリスト、フェミニズム本を携え、自己成長や脆さをSNSで演出するPerformative Male。一見、毒性のない新しい男性像に見えるが、実態は承認欲求と支配欲のリブランディングである。自己認識や感情の開示も、つながりではなく相手を惹きつけるためのツールであり、脆ささえ「消費される演技」と化す。背景には、旧来のマッチョ男性像の行き詰まり、SNSによる自己演出の市場化、自己改善ブームがある。

2. サンフランシスコで開催されたPerformative Maleコンテスト

サンフランシスコのアラモスクエア公園で「Performative Male Contest」が開催され、トートバッグや未読のフェミニズム本を携えた参加者が集まった。AI判定や観客投票を経て24歳のJames Arthur Bennett Vが優勝し、賞品を手にした。発案者はカナダ出身の大学生で、SNS拡散やスタートアップの協賛により千人以上が関心を寄せる大規模イベントに発展。参加者は「社会批判と遊び」を織り交ぜ、女性への共感や進歩的姿勢をアピールする一方で、自らも「問題の一部かもしれない」と自嘲する声も上がった。

3. Performative Maleなんて放っておこう

SNSで注目される「Performative Male」批判は、性別や自己表現に「本物らしさ」を求めすぎることの危うさを孕む。フェミニズムの本を読んだり、進歩的に見せようとする男性は「パフォーマティブ」で偽善とみなされがちだが、人は誰もが状況に応じて自分を演じている。SNS自体も演出の場であり、彼らを最初から「だます気だ」と決めつけるのは不毛で、不信や監視を強めるだけだ。伝統的でない男性像を嘲笑する風潮は、結局は何も解決しない。人は演じながら関係を作っていくのだから、こうした男性の試みも一概に否定すべきではない。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

※担当者が夏バテ中につき、今週もお休みです。

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓