- The Rest Is Sheep

- Posts

- #047_Sheep ラブブ・アクチュアリー

#047_Sheep ラブブ・アクチュアリー

ドバイチョコレートやLabubuの流行はなぜこれほどまでに急速に形成されたのか。SNSで拡散されるトレンドは、もはや商品本来の価値や背景とは無関係に広がり、「流行に乗っている自分」を示す記号として機能する。アルゴリズムが増幅する瞬間的な刺激に最適化された消費文化「ドーパミン・カルチャー」が支配する現代で、私たちは何を求め、何を失っているのかを考える。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

ラブブ・アクチュアリー

©️The Rest Is Sheep

🐏「お疲れさまですー。お待たせしました。ちょっと買い物してて遅れちゃいました」

🐕「お疲れさまですー。お、その袋。お菓子買ってきたんですか?」

🐏「はい、この後の打ち合わせ中にお客さんと食べようかと思って(笑)」

🐕「あ、クライアント餌付け作戦(笑)」

🐏「ミーティングの重い空気を少しでも和ませようかと(笑)」

🐕「重い空気って(笑)。でも、お菓子置いとくと意外とみんなパクパク食べますよね(笑)」

🐏「はい(笑)、今日はこんな感じのラインナップです」

🐕「あーこれ、ドバイチョコレートあるじゃないですか(笑)」

🐏「ドンキに売ってたんで仕込んでみました(笑)」

🐕「結局まだ食べたことないんですよねー地味に嬉しいです(笑)」

🐏「盛り上がってるのは知ってたんですけど、なかなか買おうってならなくて」

🐕「美味しいんですかねー」

🐏「ぜんっぜん分かんないです(笑)」

🐕「っていうか、このドンキのやつが本家のドバイチョコレートに近い味なのかすら分からない(笑)」

🐏「お互い食べたことないですもんね(笑)」

ドバイチョコレートの謎

🐕「もともとはドバイ在住のSarah Hamoudaさんが、自身の妊娠中の「ココア欲」を形にしてオンラインショップ「Fix Dessert Chocolatier」で発売した「Can't Get Knafeh of It」っていう商品がオリジナルですよね。クナーファっていう中東スイーツをヒントに、ピスタチオや細かく砕いたカダイフ、そしてタヒニペーストをフィリングにしたチョコレートバー」

Can't Get Knafeh of It (Fix Chocolate)

🐏「あちこちで写真とか動画目にするんで、雰囲気だけはずっと知ってました(笑)」

🐕「Maria Veheraさんっていうフードインフルエンサー2023年12月にあげたASMR動画がバズったきっかけって言われてますけど、今見たら再生数1.3億回超えてますね」

🐏「1.3億!そっからドバイチョコレートが一気に広まったってことですね」

@mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what... See more

🐕「このブームにいろんなリテールが乗っかって、Target、Costco、Amazon、Trader Joe’s、どこでも売ってますし、LindtやGodivaみたいなチョコレートブランドも参入。Shake Shackがシェイク出したりもしてます」

🐏「いまやドンキでも買えるし、ダイソーでも売ってます(笑)」

🐕「でもいま世界中で出回ってるドバイチョコレートのほとんどは「Can't Get Knafeh of It」にインスパイアされたいわゆるDupe(模倣)品で、Sarah さんのブランドとはなんの関係もない(笑)」

🐏「Shake Shackのシェイクも、Fix Dessert Chocolatierとのコラボとかそういうわけじゃないですもんね」

🐕「はい、みんな勝手に便乗して作ってるだけです(笑)」

🐏「最初、ドバイチョコレートが流行ってるって聞いて、ブランドかなんかかと思ったら全然違いました(笑)」

🐕「いまやピスタチオ不足や価格上昇を引き起こすくらい流行ってますけど、オリジナルの「Can't Get Knafeh of It」食べたことある人なんてほとんどいないでしょうね(笑)」

🐏「そりゃそうですよね。インスタとかTikTokとかでどんどん流れてくるから気になってるってだけで」

🐕「売る方も買う方もSNSのトレンドに乗っかってるだけで、なんで人気なのか誰も分かってないままブームになった感ありますよね(笑)」

🐏「Sarah さんの妊娠中の無性な欲求がきっかけだったとか、伝統的なアラブ食材の食材やフレーバーを取り入れてるとか、もう誰も気にしてない(笑)」

🐕「背景とかストーリーとか、誰も興味ないけど一気に広がっちゃってる(笑)」

Labubuの熱狂

🐏「なんか最近のトレンドってそういうの多いですよね、Labubuなんかも突然ブームになりましたけど、あれも実際何だかよくわからないまま広がってますもんね」

🐕「お、ついに我々もLabubuについて語るときが来ましたか(笑)」

🐏「はい、三周半遅れくらいですけど(笑)。中国のPop Mart International Group Ltd.が販売する、いたずらっ子っぽい笑みを浮かべた小さなモンスターのシリーズ」

🐕「よくできました(笑)。一番人気なのは28ドルとかのキーリングに吊るせる小さなぬいぐるみのバージョンで、「ブラインドボックス(blind boxes)」で売られてるんですよね」

🐏「どんな色のどんな服着てるLabubuが入ってるかは開けるまで分からないってことですよね」

🐕「なんか最近数ヶ月間、ほぼ手に入らない状態が続いてるみたいですね」

🐏「BLACKPINKのLisaのストーリーズがきっかけでしたっけ?」

🐕「はい。2024年4月ですね。KHAITEのElenaバッグと一緒に」

@lalalalisa_m

🐏「このあとSNSを通じてLabubu人気が一気に広がって、Pop Martの2025年上半期の売上は前年比3倍、利益は350%伸びたみたいです」

🐕「そもそもLabubuの元になってる子ども向けの絵本シリーズ『The Monsters』ってアメリカでも日本でも流通してないですし、ほとんどの人はバックストーリーなんてまったく知らないで買ってるってことですよね」

🐏「はい、知らないし気にもしてないけど、セレブが身につけたりしてるのをSNSで目にするから、欲しくなる(笑)」

ネット知識のシニフィアン

🐕「東京在住のファッション・カルチャーライター、W. David Marxさんが、ドバイチョコレートもLabubuも「ネット知識のシニフィアン(signifiant)」になってるって言ってておもしろいなあと思ったんですけど」

🐏「かっこいい言い方(笑)。シニフィアンってあの世田谷公園の近くのパン屋——」

🐕「シニフィアンシニフィエ、むしろよくそれ知ってましたね(笑)。さすがパン屋マニア(笑)」

🐏「はい、なるべく焼き立てのパンを届けたいっていうこだわりが激しすぎて急速冷凍に行き着いて、結局店舗販売やめちゃったあのパン屋——じゃなくて、言語学のやつですよね(笑)」

🐕「はい、シニフィアンって、何らかの意味を担う「かたち」や「表現」のことですよね。で、それが指し示すものがシニフィエ(signifié)。具体的に言えば、「空」っていういう文字とか「そ・ら」っていう音声そのものがシニフィアンで、それを見たり聞いたりして頭に思い浮かべる空のイメージや、空の概念がシニフィエ。シニフィアンは記号表現、シニフィエは記号内容って訳されたりもしますね」

🐏「例えば、ハートマークの形はシニフィアンで、それが指し示す意味──この場合は「愛」──がシニフィエってことですね」

🐕「さすが例えがおしゃれ(笑)。この視点から見ると、Labubuやドバイチョコレートのシニフィアンは、それぞれの物理的な姿やパッケージです。そしてそれらのシニフィエは、本来なら「いたずらっぽい表情がかわいい人形」とか「中東のフレーバーを感じられる甘くて美味しいお菓子」といった固有の価値なわけですけど、現代のネット文化の中ではそうした価値よりも「ネットで話題になってるあれを持ってる」「話題になってるトレンドに参加してる」っていう事実を示す証拠としての価値のほうが大きくなってますよね」

🐏「持ってること自体が、「私はあのバズってるモノをリアルに入手した人です」というメッセージになっている」

🐕「はい、この場のシニフィエは「オンライン文化に接続している私」っていう自己表現。実用性とか長期的なスタイルとかじゃなくて、トレンドへの同時接続を示す記号として消費されてるってことですね」

短命な流行(Fads)と文化の停滞

🐏「正直Labubuとかぜんぜん理解できないしどうでもいいやって感じだったんですけど、一方でこれって自分が歳とったからなのかなあ、っていう気もしてたんですよね」

🐕「でも、The New York Timesの『トレンドが多すぎる!(Too Many Trends! )』っていう記事読むと、若い人たちも次々押し寄せるトレンドに困惑したり疲弊したりしてるんですよね」

The New York Times

🐏「さすがに若い人たちも早すぎるトレンドの変化に疲れてるんですね」

🐕「はい、なので、みんなドバイチョコレートもLabubuも、次々押し寄せる短命な流行「ファッド(fads)」あるいは「マイクロトレンド(Microtrends)」の一つに過ぎないのかもって思ってますよね」

🐏「確かに、Labubuの熱狂的なファンでさえ、そのうちLabubuも次の流行にリプレースされるだろうなって心のどこかで思って買ってそうです(笑)」

🐕「そうなんです。しかも「どうせファッドだよな」って認識してたら、その流行を自分のアイデンティティのコアに組み入れようってならないですよね」

🐏「一時的に流行に乗ることはあっても、それを一生もののスタイルにしようとは思わない」

🐕「結果的に全体の美的変化のスピードは逆に遅くなってる」

🐏「パラドックスですね。トレンドの回転は速いのに、実際の文化は停滞する」

ドーパミン・カルチャー

🐏「でも、すぐに消えてくファッドって昔からありましたよね」

🐕「もちろんそうですよね。でも、今のファッドはドバイチョコレートやLabubuみたいに、その流行の背後に文脈やバックストーリーがほとんどないまま、オンラインの熱狂だけで国境超えて広がってっちゃうってことですよね」

🐏「ああ、さっきのシニフィアン話ですね。ドバイチョコレートもLabubuも、だれも流行ってる理由なんて気にしてなくて、ただ「流行ってる」っていう事実とそれに乗っかってるんだってことだけが重要になってる」

🐕「今は「かわいい」「変わってる」「美味しそう」「理解不能」「謎なんだけど」——とにかく一瞬で注意を奪って、スクロールを止めさせられるかどうかがすべて。そういう刺激的なものだけが、アルゴリズムによって広まってく」

🐏「だから、ほとんどの人はそのバックストーリーなんて知らなくて、ただ「なんか可愛い」とか「なんか美味しそう」みたいな感覚だけでトレンドに乗っかっちゃうってことですね」

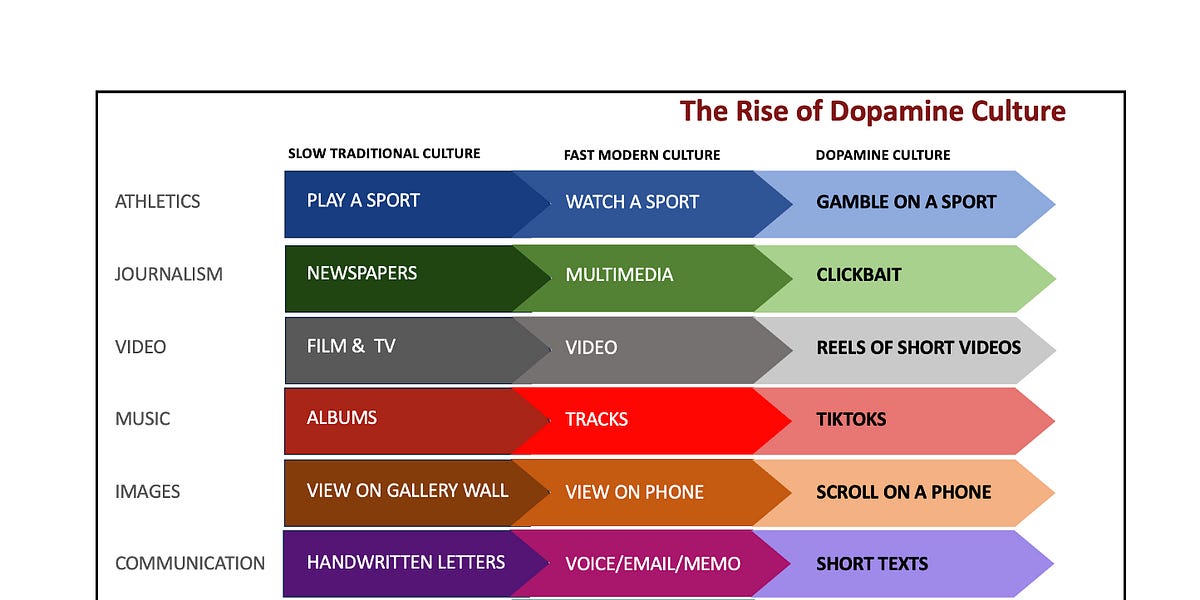

🐕「ジャズ評論家のTed Gioiaさんが言ってる「ドーパミン・カルチャー(Dopamine Culture)」そのものですね」

🐏「ああ、我々のオンライン生活が、何よりも刺激を引き起こすように設計されてるっていう」

Ted Gioia

🐕「はい。テクノロジー企業やプラットフォームは文化やアート、エンターテインメントを大事にしてるような顔を見せつつ、実際はショート動画、通知、ゲーミフィケーションとか、一瞬の快感を繰り返し与えて、ユーザーを離れられなくしてる」

🐏「彼らのビジネスがそれで成立してますもんね」

🐕「はい、人間の脳の「報酬系」を意図的に刺激し続けることで、結果的にスマホやSNSのスクロールのような「依存的な行動」だけが延々と続いちゃうってことですよね」

🐏「となると、我々がいま目撃してるのは、文化がどんどん「浅く」なってく過程ってことですかね」

🐕「まあ、そう危惧する人もいますよね。でも、「浅い」っていうより、文化の消費パターンが根本的に変わってきてるって感じなのかもですね。いまはSNSを通じて何かが気になったり、好きになったりしたら、それについて深く知りたくなったりするより先に、「一瞬の刺激」を次々と消費していくスタイルが主流になってる」

🐏「確かに、Labubuを集めてる人も、別にLabubuの世界観を深く理解したいわけじゃなくて、「今話題のやつ」を手に入れることが目的になってそうですもんね」

🐕「バックストーリーとか関係なく、表面的な流行に踊らされて消費が加熱する、みたいなことはもちろん過去にもあったわけですけど、SNSやアルゴリズムを通じてそれが仕組み化されてきたっていうのがいまのドーパミン・カルチャー的な消費の大きな特徴なんでしょうね」

🐏「「いますぐ欲しい」っていう衝動を次から次へと喚起する仕組み」

🐕「ファッドやマイクロカルチャーが次から次へと現れては消えてくような時代の後にはほんとに何も残らないのか(笑)、それとも後の時代に残っていくような表層的じゃない何かがあるのか、っていうのは興味深いですね」

🐏「ドバイチョコレートとかLabubuみたいな個別の流行現象じゃなくて、もっとメタな価値観の変容みたいなものなのかもしれないですね」

🐕「ですね。いずれにしても、いまは企業やブランドは深い物語や長期的な価値に投資するよりも、瞬間的な刺激やバズりを狙った商品開発をしてますよね。いまやなんと「Labubuドバイチョコレート」なんてものも登場してるみたいで(笑)」

Godiva Hong Kong

🐏「Godivaも露骨に乗っかってきますねー(笑)」

🐕「刺激物の合せ技(笑)」

🐏「ある意味ドーパミン・カルチャーの象徴的な商品ですね(笑)」

🐕「まあ、これからもこういうファッドが次々と現れ続けるんでしょうね」

🐏「険悪な雰囲気になりそうなミーティングのときはこれ用意しときます(笑)」

🐕「毎回どんなミーティングしてるんですか(笑)」

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. ネット時代の一過性トレンド

Labubuやドバイチョコレートのような現代のファッド(流行)は、短期間で形成・消費されるトレンドで、その価値は本質的なものではなく「流行そのもの」にある。かつてのファッションが長期的な自己表現に結びついていたのに対し、現代のファッドはネット上で拡散されること自体が核心であり、消費者は短期間の体験として楽しむのみ。これにより個人のアイデンティティへの影響は限定的で、文化の変化速度はむしろ緩やかになる。現代文化は、消費者として積極的に関わる「ファッド購入者」と、嫌悪しつつも情報として追う「メディア消費者」の緊張関係上に成立しており、短編動画プラットフォームが拡散の鍵となっている。

2. 「トレンド疲れ」する若い世代

SNSとファストファッションの連動でトレンドは週単位で変化し、Z世代は「流行疲れ」に直面。TikTokの拡散力や即買い機能が消費を加速させ、一時的なブームは瞬く間に古び、一着の衣類の平均着用回数は15年前より36%減少しているという。浪費や環境負荷を自覚する声も増え、「Underconsumption Core」など消費抑制を掲げる動きが登場するが、それすら新たなトレンドとして循環に取り込まれる皮肉がある。年長のZ世代は距離を置き始めるが、次世代のα世代が再び消費文化を牽引する可能性が高く、トレンドの加速は収まりそうにない。

3. 文化を蝕む「ドーパミン・カルチャー」

ドーパミン・カルチャー(dopamine culture)とは、SNSや短尺動画などが人間の脳内報酬系を刺激し続け、依存を生む構造のこと。TikTok型の数秒コンテンツや無限スクロールは少量の快感を繰り返し投与し、ユーザーをプラットフォームに縛りつける。目的は文化的価値の創出ではなく、滞在時間と依存度の最大化。過剰刺激はやがて無快感症(アンヘドニア)を招き、幸福度や精神的健康を損なう。現実世界での関係や体験が軽視され、社会全体が「デジタル密売人」の支配下に置かれつつある。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

WWE禁断の舞台裏をついに公開!Netflix『WWE: Unreal』🤼

2025年7月29日からNetflixで配信されている『WWE: Unreal』。話題沸騰だったので、お盆期間中にようやく視聴してみました。結論、「ここまで見せちゃって大丈夫?笑」と心配になるレベルで、WWEの最高機密が丸裸に。

昨年、ダンプ松本を主人公にした「極悪女王」がNetflix日本で3週連続1位を獲得し、プロレスブームの再燃、舞台裏への関心が高まるきっかけになったのは記憶に新しいが、世界最大のWWEが見せる内幕はやはり桁違いのスケール感。

密室で行われる脚本会議の生々しい駆け引き、スーパースターたちのリアルすぎる本音、そして組織内で繰り広げられる複雑な人間関係まで...。普段は絶対に見ることのできない制作側の視点で、世界最大のプロレス団体の内幕を覗き見できる禁断の映像。

リング上のドラマよりも激しい舞台裏の人間ドラマは、プロレス素人にも一見の価値ありです。エンターテイメント業界のマーケティング手法も学べて一石二鳥。これを見たら、もうWWEを同じ目では見られません。笑

まさに現実離れした現実——タイトル通りの「Unreal」な体験でした🐏

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓