- The Rest Is Sheep

- Posts

- #004_Sheep 新春特別講義1:アルゴリズムは文化をつまらなくしたか(前編)

#004_Sheep 新春特別講義1:アルゴリズムは文化をつまらなくしたか(前編)

アルゴリズムが文化を均質化しているという批判の背景には、文化的影響力を失いつつある批評家たちの不安が潜んでいる。新技術への批判は、実は文化の変容への抵抗かもしれない。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

新春特別講義1:アルゴリズムは文化をつまらなくしたか(前編)

The Rest is Sheepより、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

年末から年始にかけては内省と展望の時であり、新たな問いを立てる機会でもあります。エマージング・テクノロジーが、「これって何の役に立つの?」「すごく便利!」「あたりまえのもの」というジャーニーを辿りながら私たちの生活に欠かせないものへと浸透していくとするならば、2024年はまさに生成AIが「すごく便利!」に突入した一年だったと言えるでしょう。

文化とテクノロジーが交錯する地平において、文化を愛する皆様とともに新たな時代への思索を共有できることを心より嬉しく思います。テクノロジーが私たちの生活を形作り、時に支配するこの時代において、「文化とAIの関係性」は避けて通れないテーマです。新年第一号、まずは「新春特別講義:アルゴリズムは文化をつまらなくしたか」とともに文化とAIの関係性に新たな視点を投じ、その深層を探求してまいりたいと思います。

©️The Rest Is Sheep

おはようございます。ええ、ああ、マイクちゃんと入ってますか?大丈夫?あ、いま後ろの扉から入ってきた、うんそう、きみ、前の方の席あいてますよ、どうぞ、遠慮しないで(笑)。はい、では今日の講義を始めたいと思います。

今日は「アルゴリズムと文化」という講義なんですが、もうちょっと直截的に言えば「アルゴリズムは文化をつまらなくしたのか」、いや、「Spotifyは音楽をダメにしたのか」というテーマですね。えー、おまえ怒られるぞって感じですが(笑)、ちなみに私Spotifyさん毎日お世話になってます(笑)。

さっそくですがみなさん、こんな経験したこと無いでしょうか?TikTokとかYouTubeとかで動画を見終わると「次におすすめ」が出てくる。便利ですねえ(笑)。で、なんだかわからないけど推薦されるがままに調子乗って見続けたらあっという間に小一時間経ってました、みたいな。あるいは、何かの画像を調べようと思ってInstagramを開いたらついついおすすめのリールが目に入ってきて、そっちのほう見始めたらそのまま延々とリールを見続けて、そもそもなんのためにInstagramを開いたのか忘れちゃってるという(笑)。

皆さんお分かりの通り、こうしたアプリの裏側で、私たちの視聴履歴や検索履歴、好み、世の中のトレンドなんかをもとに「おすすめ」を決定しているのが「アルゴリズム」ですよね。ア・ル・ゴ・リ・ズ・ム、英語で書けますか(笑)?最近、そのアルゴリズムが「私たちの文化生活を支配している」という議論をよく耳にします。さきほどのTikTokやInstagramの例もそうですが、たしかに、私たちのコンテンツ体験はアルゴリズムによって大きく左右されていそうな気もしてきます。

YouTubeのおすすめ動画やInstagramのタイムラインだけでなく、Netflixのおすすめ動画、どんな本が売れるか、どんな番組を作るかまで、いわゆる文化的なコンテンツの裏側でアルゴリズムが大きな役割を果たしている。もっと言うと、一部の批評家たちがしたり顔で「アルゴリズムのせいで、文化の均質化が進み、文化はどんどん退屈になっている」なんて書いているのを読んだことがある人もいるかもしれませんが、確かに、私たちの文化的な経験の多くが、アルゴリズムによって方向づけられているという指摘は、一定の真実を含んでいるように思えます。SNSでバズりそうな音楽作ろう、みたいな感じでアーティストたちの創作にも影響があるでしょう。

でも、文化の均質化が進んでいるというのが本当だったとして、それって本当にアルゴリズムのせいなんでしょうか?本当にSpotifyが音楽をつまらなくしたんでしょうか?InstagramやTikTokが芸術を薄っぺらくしたんでしょうか?音楽家や作家、画家たちの創造性は、こうした「文化的アルゴリズム」の登場とともに突然失われちゃったんでしょうか?

文化の停滞の責任を新しい発明や新技術に押し付けるこの手の議論って決して目新しい話ってわけじゃないんですよね。『すばらしい新世界』というディストピアSFの名作を書いたオルダス・ハクスリーさんというイギリス人の作家がいるのですが、彼は1923年に「娯楽を求める中流階級の増加によって文化の生産が容易になったことが、大衆向けの書籍、映画、音楽がこれほどまでに満足のいくものではない理由の主な原因である」と言っています。

特にアルゴリズムによる文化の衰退を問題視している批評家の人たち、まあもちろん全員がそういうわけじゃないんですが、彼らはこれまでは文化のドアマンであり、増幅器であり、そういう役割を自負し、果たしてきたわけです。それがいまや、#BookTok のようなユーザー主導のコミュニティがアルゴリズムを巻き込んで書籍販売のトレンドに大きく影響を与えたり、あるいは、複雑でハイコンテクストな批判的思考をすっ飛ばしたAI生成の音楽プレイリストが巷に溢れたりと、まあ彼らにとっては疎外感もあるし、おもしろくないですよね(笑)。

もちろん文化アルゴリズムやSNSに対する批判的思考も必要で、彼らの指摘は一部的を得ている部分もあるんですが、まあこの議論、文化の門番たちが突如置かれることになった不安定な立場から出てきたという側面もなくはないとは思ってます(笑)。

(後編に続く)後編はこちら🔍

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. アルゴリズムから自分の人生を取り戻す方法

オンラインメディアに組み込まれたアルゴリズムは、内容の文脈や深さよりも短時間でのエンゲージメントを優先し、容易に消費できるコンテンツを配信する。消費者を受動的にし、文化や個々の好みを均一化し、創造性を抑圧する。アルゴリズムから自分の人生を取り戻すためには、信頼できるキュレーター(下記2を参照)を見つけ、深みのある文化やアートに触れ、自分が本当に価値を感じるものを周囲と共有するなど、受動的ではなく意図的に文化を選び取る姿勢が重要だ。

2. オンラインカルチャーの新世代キュレーター

現代のインターネット文化はアルゴリズムやAIに溢れ、無秩序で混乱した状態が広がっている。その中で必要とされるのは、人々が注目すべきものを選ぶ手助けをするオンライン時代の「キュレーター」と呼ばれる人々だ(インフルエンサーとは異なるのがポイント)。彼らは、SNSやニュースレターを通じて特定の文化的分野(音楽、ファッション、書籍など)の情報を提供し、膨大なコンテンツの中から価値あるものを抽出し、共有している。

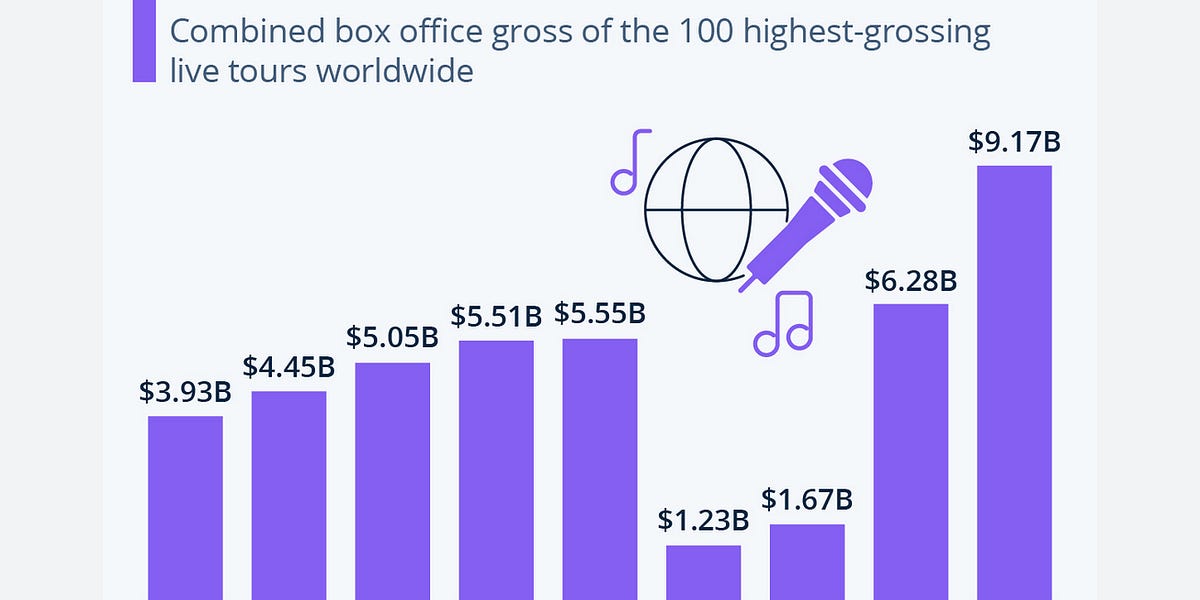

3. オンラインのstreamingではなく、ライブでのscreamingを求める音楽ファンたち。

テック企業がキュレーションしたプレイリストは退屈な代物だ。それが、AIが生成した面白みのない曲で埋め尽くされていればなおさらだ。だから私たちはクラブやコンサートホールに戻る。これは、アプリ体験の制約やアルゴリズムによる予測可能性、予定調和性への不満が高まっていることの表れでもある。私たちは今、デジタル化された21世紀の4分の1を終えようとしているが、正直、スクリーンのインターフェイスにはもはや新鮮さも新しさも活気も感じられない。強烈なTed Gioia節が心地よい音楽文化論。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

YouTubeは米国最大のエンターテインメント・スポーツ選手エージェンシー「クリエイティブ・アーティスト・エージェンシー(CAA)」と提携し、AI生成の有名人コンテンツを自動検出・削除できるシステムをが2025年初めから導入するらしいです。デジタル肖像権保護を強化。果たしてどこまで規制されるのか。

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓