- The Rest Is Sheep

- Posts

- #035_Sheep ミームはメッセージ

#035_Sheep ミームはメッセージ

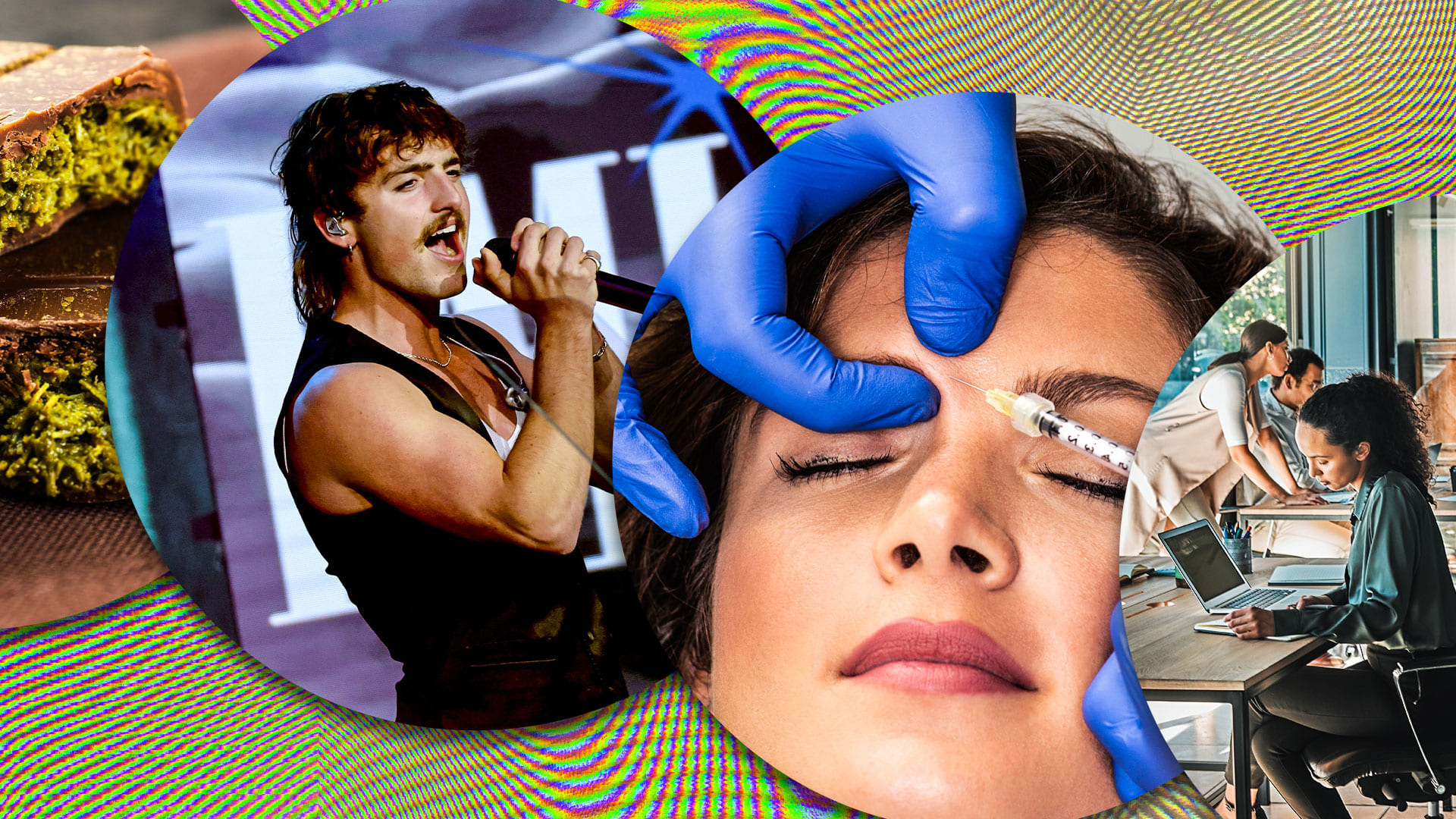

TikTokで流行中の「わたしはこんなプロパガンダには騙されない」リストは、クリーンガール美学から抹茶、果てはGracie Abramsまでを茶化しつつ、「流行」や「規範」への距離感をユーモラスに示す新たなミーム文化だ。こうした動向を単なる若者の気まぐれと見なすのではなく、「コード化された自己表現」やマクルーハン的視点を手がかりに読み解いていく。ミームはメッセージなのだ。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

ミームはメッセージ

©️The Rest Is Sheep

「騙されないわたし」

🐏「お疲れさまですー」

🐕「あ、お疲れさまです。どうでした?ウェルネス飲み会(笑)」

🐏「言いながら笑っちゃってるじゃないですか(笑)」

🐕「喋って笑ってストレス発散して、精神的に満たされるからウェルネスだっていう話、、、ですよね(笑)?」

🐏「完全にバカにしてますよね(笑)。でも、ウコンなんかじゃびくともしないほど二日酔いでした(笑)」

🐕「ぜんぜんウェルネスじゃない(笑)」

🐏「やっぱウェルネスって言葉になんでも押し込めるのは無理がありました(笑)」

🐕「はは、ウェルネスというプロパガンダには騙されないぞ、と」

🐏「あ、プロパガンダ!いま流行りの(笑)」

🐕「そうそう、“Propaganda I’m not falling for:” ってTikTokでよく見る——」

🐏「日本語だと「わたしはこんなプロパガンダには騙されない」って感じですかね」

🐏「もう、ほんと言いたい放題(笑)」

The New York Times

🐕「TikTok世代って、ソーシャルメディアのトレンド、広告、インフルエンサー、自己啓発的なメッセージとか、とにかく毎日なにかしらの圧力(笑)にさらされてますもんね。それに対する皮肉というか、自衛的リアクションというか」

🐕「はは、そういうの挙げてる人、けっこう多いです(笑)」

🐏「オーツミルクとか抹茶とか、めっちゃ普通のものを「プロパガンダだ。騙されないぞ」って言っちゃうギャップ感がおもしろいですよね(笑)」

🐕「周りで流行ってたり、こうするべきだっていう空気があるけどちょっと違和感あるよな、なんか騙されてる感じするよな、っていうような価値観や社会規範に対して、私はそれに乗らない、っていう個人の距離の取り方、メタ的姿勢を示してますよね」

🐏「だから、一般的には流行ってそうな美的基準に関するものとか、従うべきだとされてる社会的規範、インフルエンサーなんかが煽ってる消費トレンドみたいなものが対象になりやすいんですね」

‘Coded’ カルチャー

🐕「「結局、「このプロパガンダには騙されない」なんて言いつつ、ラベリングを通じたある種の自己表現ですよね」

🐏「どのラベルを拒否するかで、自分の立ち位置、「私はこういう人間です」っていうのをうっすら匂わせてる感じ」

🐕「「Coded(コード化)」って呼ばれる文化的な振る舞いともつながってますよね」

🐏「コード化ってなんですか?」

🐕「アメリカで、日常の選択——食べ物とかファッション、好きなブランドとか——を、政治スタンスや価値観の「コード」として分類する文化が広まってて。日々の生活の中で何を食べるか、どこで買い物するか、何を着るかが、その人のスタンスを「感じさせる」要素になってるんです」

🐏「あー、コーヒーをダイナーで飲むか、オーガニック専門のカフェに行くか、みたいな?」

🐕「そうそう。例えば、チキンのファストフード・チェーン、Chick-fil-Aは、CEOが保守的な発言してたり、キリスト教保守的な価値観を支持してるから「右コード(right coded)」。Whole Foodsは、オーガニック食品や環境意識を推すリベラルな雰囲気だから「左コード(left coded)」みたいに」

Chick-fil-A (Fortune)

🐏「直接的に「自分は保守です」とか「リベラルです」とかって主張するわけじゃないってことですね」

🐕「はい。言わないけど、選ぶもの、使う言葉、共感するノリ――そういう「コード」の積み重ねで、受け手は「あ、この人ってこういう人かも」って感じ取る」

🐏「「この人Whole Foods好きってことは、エコで意識高い系かな?」みたいに

🐕「ですね。まさに「コード化された自己表現」。「プロパガンダ」リストも、自分がどんな人間かってことを伝える、ちょっとツイストしたフォーマットですよね」

In-Out List

🐏「「Coded」で思い出しましたが、2024年のはじめに流行った「In-and-Out Lists」覚えてます?」

🐕「あー、新年の抱負みたいな感じでみんなSNSにアップしてましたね」

🐏「はい、2024年はこれが流行る、これはもうダサいっていう予測、というか分類のリスト」

🐕「たとえば、“Quiet Luxury” がアウトで、その代わりに “Loud Budgeting” がイン、みたいなやつですよね」

@lukasbattle #greenscreen here is my 2024 IN/OUT list

🐏「「プロパガンダ」リストと似てますね。流行りのトレンドや文化へのラベリング」

🐕「はい、おもしろいんですけど、これも本気で予測してるっていうよりは、リストを通じた自分らしさの表現のゲームみたいになってましたよね(笑)」

🐏「たしかに、去年の自分への皮肉とかも込めた遊びのある自己表現っぽい感じでした」

🐕「まさに。「“Quiet Luxury” はアウト」「“Loud Budgeting” はイン」って書くことで、「私は控えめな高級志向より、堂々と節約アピールする方が好き」みたいなスタンスをさりげなく主張してる(笑)」

🐏「トレンド予測のフォーマットに乗っかりつつ、実は自己演出をしていたという(笑)」

🐕「はい(笑)。「私はこういうスタイルなんです」って、ストレートじゃない方法で表現してるって意味で、これもラベリングを通じた「Coded」な自己表現なんですよね」

ミームはメッセージ

🐏「遊びって意味では、結構な数の人の「プロパガンダ」リストにGracie Abramsが入ってたの、笑いました(笑)」

🐕「ドバイチョコレート、抹茶、Gracie Abrams、ヴィーガンミート、みたいなやつですよね(笑)。脈絡なく突然Gracie Abramsぶっこんでくるセンス(笑)」

🐏「Gracie Abraham Lincolnって書いてる人もいたり、完全にネタ枠ですね(笑)」

🐕「みんな本気で「Gracie Abramsには騙されねえぞ」って言ってるわけじゃなくて、どんなリストでもこの人を入れておくのが、もはやお約束になってる(笑)」

🐏「「このプロパガンダには騙されない」って言いつつ、Gracie Abramsが入ってる時点で、それ自体がもうミームになってるんですよね(笑)」

🐕「あー、そうですね。「ミーム」って、もともとは進化生物学者のRichard Dawkinsが1976年に『利己的な遺伝子』の中で提唱した言葉で、「社会や文化の中で自己複製して広がっていく情報」っていう意味で——」

🐏「遺伝子(ジーン)みたいに人から人へコピーされて広まる文化やアイデアのことですよね」

🐕「はい、今はSNSやネットで、一気に広まるネタや画像、動画を指して使われてて。ある種の「ネット上の遊び」ですね」

🐏「みんながそれに乗っかって発信することで、フォーマット自体が複製されて広まっていく」

@baileyffr if you fell victim i understand❤️ #propagandaimnotfallingfor

🐕「「このフォーマットでボケられる自分」を楽しんでるというか、「みんなこのゲームに参加してる」っていう、インナーサークル的なノリもあるんですよね」

🐏「そう考えると、内容そのものより、「どういう形式で発信するか」の方が重要になってる感じはありますね」

🐕「はい。「プロパガンダ」って言ってるけど、実際はそこまで強い主張じゃない。ガチのアンチリストだったらGracie Abrams入れないですよね(笑)。「Coded」も「In-Out List」も、どれも今っぽい冗談っぽさと皮肉と、ちょっとした本音がにじむバランス感なんですよね」

🐏「つまり、形式に乗っかって発信するってこと自体が意味を持ってる」

🐕「マクルーハン的にいえば「ミームはメッセージ」って感じですね」

🐏「あー、「メディアはメッセージ」のやつ。ほとんど忘れかけてます(笑)」

🐕「はい。普通、メディア(= 伝達手段)とコンテンツ(= 伝える中身)って分けて考えますよね。で、そのうえで、例えばスマホでニュースを読むとき、大事なのは「スマホ」じゃなくて「ニュースの中身」だって思いがち」

🐏「はい、なんとなくそういう感覚あります」

🐕「でも、マクルーハンは、メディアは単なる情報の運び手ではなく、それ自体が社会や個人に影響を与える力を持ってるんだって考えたわけです」

🐏「もうちょっと具体的にお願いします(笑)」

🐕「例えばテレビ。映像と音声がセットになってリアルタイムで届く。1960年代のアメリカでは、ベトナム戦争の映像が毎日テレビに流れて、それが人々の感情に直で刺さった。で、結果として反戦運動が拡大した」

🐏「戦争のニュース自体は新聞とかラジオでも得られるけど、そのニュースの内容以上にテレビというメディアが社会や人びとの意識を変えた、行動を促したってことですね」

🐕「そうそう。「何が起きたか」っていう情報そのものじゃなくて、「どういう形でそれが伝えられたか」——テレビっていうメディアが映像と音声をリアルに伝えたってこと——が、人びとの受け取り方に影響を与えて、より強く人びとの行動を変えたってことですね」

🐏「SNSでの「プロパガンダ」投稿も、内容よりフォーマットの方に意味があると」

🐕「そう。誰かを論破したいとか怒りたいわけじゃない。むしろ、「ちょっと本音を言っても許される空気」をミームがつくってる(笑)」

🐏「え〜、ウェルネス?それプロパガンダ!みたいな(笑)」

🐕「ね(笑)。ミームって、共有された様式が言葉以上のメッセージを持ってるんですよね」

🐏「確かに「わたしはアンチ・オーツミルクです」なんて真面目にSNSに投稿したとしたら、「え、どうしたんだろう?」って思われますよね(笑)」

🐕「でも、「プロパガンダ」のフォーマットに載せれば、「あーなんかオーツミルク、好みじゃないのね(笑)」くらいにはやわらぐ(笑)」

🐏「このミームに乗っかれば言える!って感じありますよね(笑)」

🐕「フォーマットが内容をラッピングして、メタな意味づけを加える。それがいまの「主張」の仕方なのかもしれません。まあ「エッホエッホ」とかも同じですよね(笑)」

🐏「あー、分かります(笑)。でもあれ、うっとおしいですよね(笑)」

🐕「はい、深入りするのはやめましょう(笑)」

🐏「あれもプロパガンダリストに入れとくってことで(笑)」

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. 2025年、Z世代はこんな「プロパガンダ」には騙されない

2025年、TikTokでは「こんなプロパガンダには騙されない」としてZ世代、とくに若い女性が美容やライフスタイル、社会的慣習への違和感をリスト化するトレンドが流行している。例えば「9時5時の仕事」「予防的ボトックス」「クリーンガール・ルック」などが挙げられるなど、価値観の押し付けを軽やかに拒絶する姿勢が共感を呼んでいる。若者文化に関するニュースレター「After School」を主宰するCasey Lewisがカウントしたところ、最多登場は「ChatGPT」だったという。

2. なぜいま、すべてが「コード化」されているのか

アメリカではあらゆる文化的要素を「右派コード(right coded)」「左派コード(right coded)」と分類する現象が急速に広がっている。Chick-fil-Aは右派コード、独立系映画館は左派コードといった具合に、何かの文化的要素が特定の政治的立場や価値観を暗示的に表現していることを指す現代的な表現。現代では、文化や趣味、企業の活動などが細かく政治的にラベリングされる傾向が強まっているが、分断が進む社会で、直接的な表現を避けつつも文化的選択を通じてアイデンティティを示したり、会話をしたりする手段となっている。

3. 2024年の「イン」と「アウト」は何?

2024年の幕開けとともにSNS上で流行ったのが「In-and-Out Lists」。年始恒例の抱負ではなく、「今年はこれが流行る・廃れる」という予想や願望を交えたユーモラスなリストだ。たとえばスタンダップコメディアン、ティックトッカーのLukas Battlは「Quiet Luxury」を「アウト」にして、代わりに「Loud Budgeting」を「イン」に挙げている。トレンド予測というよりはむしろ自分らしさの表現であり、去年の自分への皮肉も含む遊びの文化だ。予想の根拠は曖昧でも、共感や反発を呼ぶその軽さが現代的。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

『ジャングリア沖縄』🦖いよいよ来月7月25日にオープン◎

2025年7月25日に沖縄北部のやんばるにオープンする「ジャングリア沖縄」。東京ドーム13個分の超広大な敷地に22のアトラクションを展開、恐竜体験やギネス記録のインフィニティ風呂が話題の自然派テーマパークとして注目されており、(チケット販売開始は4月25日)先週もJALがチケット付きツアーの販売をロンチさせていました。

CM映像を見た時、少々心配になったのは私だけだろうか――。(見られていない方のためにインスタ貼っておきます)

料金は1Dayチケット6,930円(国内在住者)で、ディズニー(10,900円)やUSJ(8,600〜10,400円)と比べると一見良心的に見える。ただし沖縄まで行く交通費や宿泊費を考えると、トータルコストはそれなりに高額になりそう。果たしてコスパはどうなんだろうか。

界隈の話によると某国の富裕層がこぞって土地を買い漁ってるらしく、地価がえらいことになってるなんて噂も耳にします。

来月の開業を控え、注目度が高まる一方で、期待と不安が入り混じる状況――。成功を祈るばかり🐏

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓