- The Rest Is Sheep

- Posts

- #015_Sheep 雰囲気に著作権はあるのか(後編)

#015_Sheep 雰囲気に著作権はあるのか(後編)

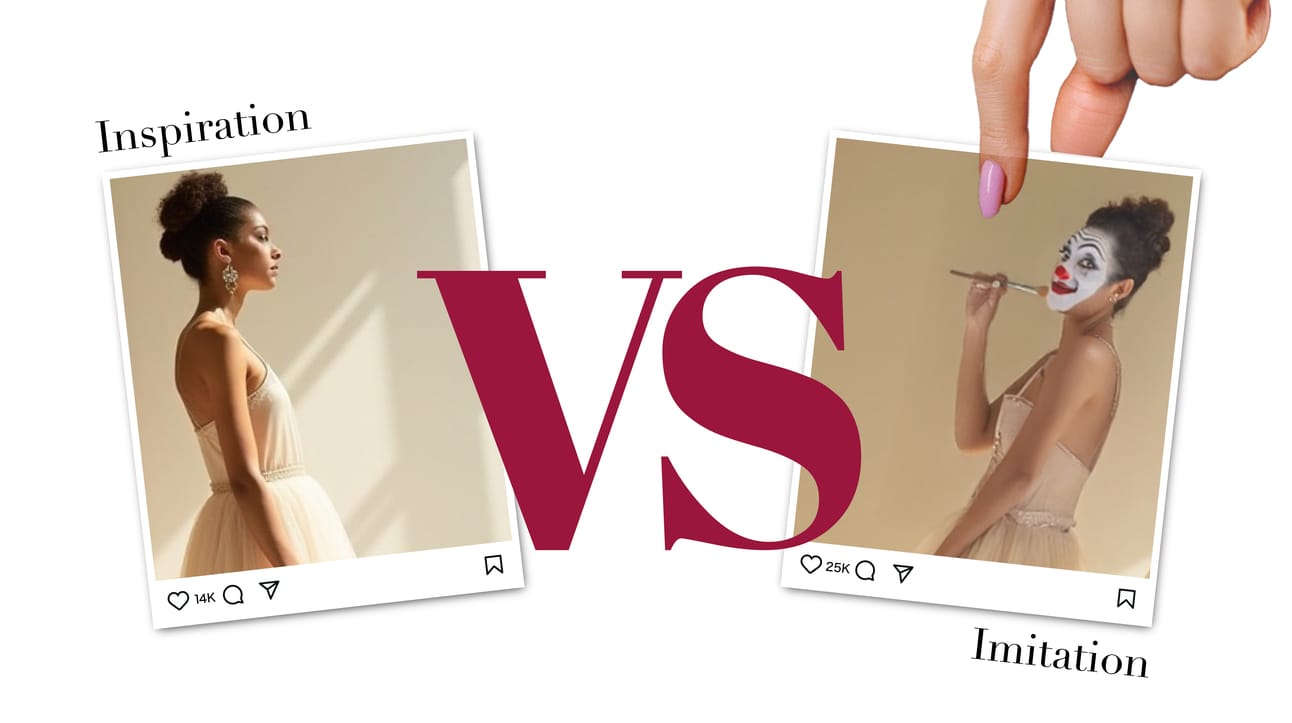

Air Jordan のロゴ "Jumpman" を巡る過去の訴訟を参照しながら、二人のインフルエンサー間の「Sad Beige訴訟」の行方を読む。ベージュ調のインテリアという「雰囲気」は著作権で保護され得るのか。「影響を受けること」と「模倣」の境界線はどこにあるのか。そして、誰もが影響を受け合うインフルエンサー界において「オリジナル」とは何なのかーー。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

雰囲気に著作権はあるのか(後編)

©️The Rest Is Sheep

(前編から続く)前編はこちら🔍

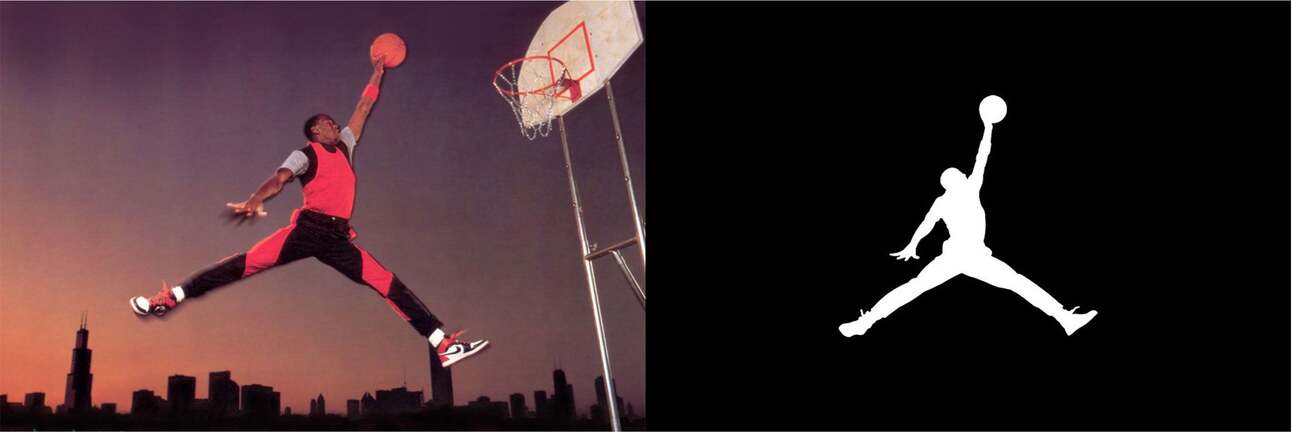

Air Jordan “Jumpman”

というわけで、1984年です(笑)。この年、Co Rentmeesterさんという写真家が『Life』誌の撮影で、左手にボールを掴んで足を大きく開き、バスケットボールのリングに向かって飛び立つMichael Jordanの姿を撮影しました。1984年というのはロサンゼルスオリンピックが開催された年で、当時大学生だったJordanは米国チームの金メダル獲得に貢献しました。

Rentmeesterさんが撮影したその写真ではJordanはアメリカ代表のジャージに身を包み、New Balanceのシューズを履いていました。このときまだNikeとの契約前です。

Rentmeesterさんの写真の中で、Jordanはリングに向かって飛ぶ際に、ボールを持った左手を空高く掲げ、両脚を大きく広げています。そしてこれは、私たちほとんどにとって馴染み深いイメージでしょう。それは、私たちがRentmeesterさんによるこの写真を見たことがあるからではなく、NikeがAir Jordan製品のロゴに、このアスリートの似たようなシルエットを使用したからです。

でも実は、そのAir JordanのロゴのシルエットはRentmeesterさんの写真ではなく、ロサンゼルスオリンピックの後にJordanと契約をしたNikeが制作した別の写真から作られました。それがこちらです。

ブルズの赤黒カラーのトレーニングウェアを身に着け、Air Jordan 1 “Chicago”を履いたJordanは再びゴールに向かって跳躍しています。彼の足は前後にまっすぐ伸び、右腕は鋭く下を向いていて、背後には夕暮れのシカゴのスカイラインが広がっています。その写真は数々の広告や看板などに用いられ、その写真のJordanの姿から、いまや誰もが知っている “Jumpman” のロゴが誕生しました。

2015年、Rentmeesterさんは、自身がかつて撮影したMichael Jordanのジャンプ写真が “Jumpman” ロゴの元ネタになったと主張し、Nikeを訴えました。しかし、裁判所は、「著作権はアイデアや汗の結晶ではなく、具体的な表現を保護するものである」という原則に基づき、この訴えを却下しました。要するに、「バスケのゴールに向かってジャンプをしているポーズ」というアイデアそのものは、著作権で守られないという判断が下されたわけです。

これをGiffordさんとSheilさんのケースに当てはめてみると、Giffordさんが主張する「自分のSad Beigeスタイルが模倣された」という訴えが認められるのは難しいのかもしれません。

Sad Beige訴訟の行方

さて、現代に戻りましょう。Giffordさんは「自分のスタイルをSheilに真似された」と主張していますが、そもそもGiffordさん自身は完全にオリジナルな存在だったのでしょうか?今回訴えられたSheilさん側の主張としては、「Sad BeigeはGiffordの発明じゃなくてもともと存在してたトレンドだし、ミニマリズムなんて誰でも取り入れられるものでしょ?」と。はい、そうですよね。彼女はThe Vergeのインタビューで「同じ美的感覚を持つインフルエンサーは何百人もいるのに、(訴訟を起こされて)こんな思いをしているのは私だけ」と答えています。

例えば、Giffordさんのスタイルにはカーダシアン・ファミリーの影響が指摘されています。彼女たちは、ミニマルでニュートラルなカラーのファッションやインテリアを積極的に発信してきました。また、北欧のミニマルデザインの潮流もGiffordさんに影響を与えているかもしれません。つまり、影響の連鎖を辿ると、「GiffordがSheilを訴えた」という話は、「誰が誰に影響を与えたのか?」という終わりのない議論につながる可能性があるんです。

画像:キム・カーダシアン(Vogueより)

そもそも論として、インフルエンサーって自分のライフスタイルや価値観をシェアして、それが周りの人々に共感されることで影響力を高めていくわけですよね?模倣されることで自分のブランド価値が上がり、その結果、影響力も拡大するわけですよね?影響を受けること自体は自然な現象で、特にインフルエンサーの目的ってそもそも「真似される」「真似してもらう」ことにあるんじゃないかと思うんですけど、真似されたら訴えるって(笑)。

まあ確かに、自分のスタイルをパクってコンテンツ作りやがって、と感じたGiffordさんの気持ちは理解できなくはない。フラストレーションが溜まって、はらわた煮えくり返る思いもあったのかもしれない。でも、保護されるかどうかもわからないような権利を訴えて訴訟に持ち込んだのは、本当に賢明な選択だったのでしょうか?

もし本当に模倣されているなら、むしろそれを自分の「箔」にする、インフルエンサーとしてのステータスに変えるっていう方法もあったんじゃないかなと思います。中長期的に見れば、そっちのほうが得だったかもしれないですよね。

もちろん、いきなり「私のスタイルを真似してる。私のほうが先だ」なんて言うわけにはいかない。でも、もし本当に模倣しているなら、これまであまた繰り広げられてきたオンラインのいざこざと同様に、結局最終的にはフォロワーたちがどう判断するかなんじゃないか、と個人的には思います(笑)。

とはいえ舞台は訴訟大国アメリカ(笑)、ここまで来たらあと裁判で決着をつけるしか無いというところまで来ちゃいました。なので、この件については裁判所の判断を待ちましょう。

さて、そろそろ終了の時間ですね。最後に、Gifford さんからの訴状に対する答弁書の冒頭にSheilさんが引用したKim Kardashianの発言、ええと、これ、嘘のような本当の話なんですけど、Sheilさんの答弁書、いきなりKim Kardashianの発言の引用から始まります(笑)、そちらを紹介して、今日の講義を終えたいと思います。

“People only rain on your parade because they’re jealous of your sun and tired of their shade” - Kim Kardashian

「人があなたの晴れ舞台に水を差すのは、あなたの輝きを妬み、自分の暗い日々に嫌気がさしているから」(キム・カーダシアン)

これ、調べてみてもいつどこでKim Kardashianが言った言葉なのか分からなかったんですが、今回の二人の騒動の背後には、常にカーダシアンファミリーの存在が見え隠れしますね(笑)。

はい、予告通りマイケル・ジョーダン経由でキム・カーダシアンまでたどり着きました(笑)。今日の講義は以上です。みなさま憂鬱なベージュカラーではなく、カラフルな週末をお過ごしください(笑)。お疲れさまでした。

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. Jumpman誕生の物語

Co Rentmeesterは元LIFE誌の写真家で、1984年に撮影したMichael Jordanの写真が、後のNikeの「Jumpman」ロゴの元になったと主張している。Nikeとの法的闘争は最終的に米国最高裁判所まで進みましたが、敗訴。現在、Rentmeesterはその経緯を新しいドキュメンタリー映画『Jumpman』で語っている。映画では、Jordanとの写真撮影の詳細や、彼が求めたユニークなバレエジャンプのポーズが紹介されている。法的には敗れましたが、彼は自分の貢献を認めさせるために闘い続けている。

2. Gifford勝訴への高いハードル

Giffordの勝訴には高いハードルがある。トレードドレス(ブランドや製品が市場で一目で識別できるようにするための視覚的な要素の集合)の侵害を立証するには、彼女の「Sad Beigeの美学」が独自性を持ち、消費者に認知されていることを示す必要があるが、類似のスタイルを持つインフルエンサーは多い。著作権侵害の証明も難しく、SheilのフォロワーがGiffordのコンテンツに直接関与したことを示さなければならない。

3. インフルエンサーと法的リスク

インフルエンサーが似たようなコンテンツを投稿することで法的責任を問われる可能性は、大きな影響を及ぼしかねない。SNSはトレンドによって成り立ち、アルゴリズムが関連投稿を拡散するため、似た内容が生まれるのは自然な流れだ。これまで知的財産法は、個人のスタイルやインテリアの選択を保護対象としてこなかったが、今回の訴訟がその枠組みを変えるかもしれない。デュープ(模倣品)マーケティングの拡大とともに、インフルエンサーの間では権利侵害への不安が高まり、今後同様の訴訟が増える可能性も指摘されている。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

“The Rest Is Sheep”のオリジナルスワッグ作ってみた🐏

コロナ禍で話題になった「DELICORE(デリコア)」という価値観に共感し、試しに我々のオリジナルスウェットを作ってみました!

デリコアとは、デリカテッセン(惣菜店)と〇〇コア(ノームコア、ハードコア等で使われているあれです)を組み合わせた造語で、パンデミック期のニューヨークで話題になったカルチャームーブメント。野球やサッカーといったプロスポーツチームのファン達が、愛着と誇りを持ってチームのスワッグやグッズを身に纏うように、地元の行きつけのデリカテッセンや大好きなレストランのユニフォームやワークウェアを纏うことが『SO COOL!!』という趣向なんです。そして、このムーブメントは一過性のファッショントレンドを超えて、ローカルコミュニティの本質やニューリテールの可能性、ひいてはまちづくりの在り方など、未来を示唆してくれるような社会的意義を持つテーマ性を含んでいます。そのうちSheepcoreでも取り上げると思うので、詳細はまたの機会に。

今はまだ実験段階ですが、これからコツコツとスワッグのラインナップを充実させていきたいと思っています。乞うご期待!笑

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓