- The Rest Is Sheep

- Posts

- #043_Sheep クールの終焉

#043_Sheep クールの終焉

私たちの日常にあふれる「クール」という言葉。それは、いつからか単なるスラングを超え、音楽やファッション、ライフスタイルの象徴となった。マイルス・デイヴィスが『Birth of the Cool』で体現した「静かな反抗」は、やがて白人社会に消費され、アルゴリズムに最適化された「見せるクール」へと変質していく。果たして「クール」は本来の鋭さを失ったのか。それとも、誰も見向きしない場所でひそやかに息を吹き返しているのか。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

クールの終焉

©️The Rest Is Sheep

はいどうもこんばんはー!日曜22:00、The Rest Is Sheepの時間がやってまいりました。毎日毎日ひどい暑さですが、みなさん熱中症とか大丈夫でしょうか?

私こないだちょっとした野暮用でとあるやんごとなき集まりに顔出さなきゃいけなくなりまして(笑)、こんなに暑いしさすがにスーツとか着たくねえよって思って、一緒に行く予定の人に「クールビズで大丈夫ですよね?」って聞いたんですよね。で、自分で言って思ったんですが、我ながらなんか久々に「クールビズ」って口にしたなあと(笑)。調べてみたら今年なんとクールビズ20周年だそうで(笑)、ええと、環境省の皆さんおめでとうございます(笑)。

まあ、コロナなんかもあって年中カジュアルOKみたいな職場も増えて、敢えてクールビズとか言わなくてもいい具合にやっときますわ、って感じの空気になってますよね。むしろ若い方たちは「クールビズ?なにそれ美味しいの?」なんて人もいるんじゃないかと(笑)。役割を終えたってことですかね。

ええと、何の話してるんだって感じですが(笑)、今日のテーマは「クールの終焉」。っていってもクールビズが終わった話でも地球が涼しくなくなって温暖化してるって話でもなくて(笑)、「かっこいい」とか「イケてる」って方の「クール」です(笑)。

みなさんも日常的に「クール」って言葉を使ったり耳にすることあると思うんですけど、クールっていうとどんな人を想像します?

ええと、いまもう日本全国のマイルス・デイヴィス推しの面々の前のめり感?かぶりつき感?をヘッドフォン越しにひしひしと感じてますけど(笑)、実は最近、アメリカ心理学会の機関誌、Journal of Experimental Psychologyに、「クールとは何か」ってのを解き明かす面白い論文が載ったんです。人を「クール」にしている要素が判明したと(笑)。ほんとかよって感じですが(笑)、本日のThe Rest Is Sheep、クールになりたい人もなりたくない人も、少なくとも「ダサい」の烙印は避けてえなって人も、マイルス推しのみなさんも必聴ですよん(笑)。

♪番組ジングル

クールの条件

はい、で、その「Cool People」っていうタイトルの査読付き論文によると、世界12カ国、約6,000人の人に「クールって何?」って聞いたら、クールさは主に6つの特性に集約されることがわかった、と。社交的であること、楽しみを大切にすること、影響力があること、冒険心があること、心が開かれていること、そして自立していること。みなさんこれ聞いてどう思いますか?まあたしかにそんな気もするかなー、って感じでしょうか。

これ、おもしろいのは——英語の「クール」っていう言葉を理解する人が調査対象なんで、多少なりともアメリカ文化の影響を受けてそうな人たちだっていう点は留意したほうが良いかもなんですが——年齢、性別、住む国が違っても、この結果がほぼ変わらなかったこと。論文の著者たちも「一番驚いたのは、ほぼどこでも同じ結果になったこと」ってコメントしてます。

もう一つ興味深いのは、この研究が「クールな人」と「いい人」を比較してる点。両者は重なる部分もあるけど、明確に違う。クールであるためには、好感や尊敬を集める要素が必要だけど、必ずしも「道徳的にいい人」とは限らない。映画やドラマのダークヒーローがクールに見えるのは、まさにこのギャップ、ですよね。

この6つの特性が、グローバルに共通する「クール」の定義として浮かび上がったってのは、なかなかおもしろい結論ですよね。「クール」は、もはや世界共通のスタンダードになっちゃったってことなんでしょうか。

ちなみにわざわざ説明するまでもないですが「クール」ってもともと「冷たい」とか「涼しい」といった、温度に関連した言葉ですよね。で、この温度っていう感覚は古くから感情や心理状態のメタファーとしても使われてきました。

Oxford English Dictionaryで「Cool」を引くと、こんな説明が載っています——「情熱や感情に左右されない、冷静で、抑制され、慎重で、性急ではない、穏やかで、落ち着いている人、または人の属性、性質」。シェイクスピアもこの意味で「Cool」を使用してます。『夏の夜の夢』から引用しましょう。第五幕第一場、ちなみにこれ1595年前後の作品です。

Lovers and madmen have such seething brains,

Such shaping fantasies, that apprehend

More than cool reason ever comprehends.

恋する者、気の狂った者は頭のなかが煮えたぎり

ありもしないものを空想する。だから

冷静な理性では理解できないことを思いつく。

ウィリアム・シェイクスピア『夏の夜の夢』(松岡和子訳)

クールの誕生

そんな「クール」っていう言葉が、今私たちが使っているような——たとえば「最高にイケてる」とか「スタイリッシュで洗練されている」といった——現代的な意味合いを持ち始めたのは、1930年代のアメリカ、黒人コミュニティの中でした。

背景にあるのは、差別や抑圧っていう、彼らが置かれた苛烈な状況。そんな環境の中で、彼らは自分たちの尊厳や感情表現、内面の自由を守るために「冷静さ」をキープしようっていう戦略をとりました。静かな抵抗の姿勢としての「クール」に「理想的な生き方」のニュアンスが入り込んだ瞬間です。

イェール大学のロバート・フェリス・トムソンさんっていう美術史家の先生は、西アフリカ、ヨルバ語の「itutu」っていう言葉が、現代英語の「Cool」の概念の起源じゃないかって指摘してるんですが、これは「精神的な落ち着き」「プレッシャー下での優雅さ」「そして静かな強さ」「性格の優しさ」「美しさ」などを包含する、ある意味多面的な理想を表すような言葉です。

差別や抑圧の厳しい状況の中で、自分の尊厳や感情表現、内面の自由、プライドや心の余裕を保つ「itutu」的な精神を、「Cool」という言葉が纏い、それがアメリカに渡ったアフリカ系アメリカ人のコミュニティで、ある種の「生き抜くための戦略」として発展していった、ということかもしれません。

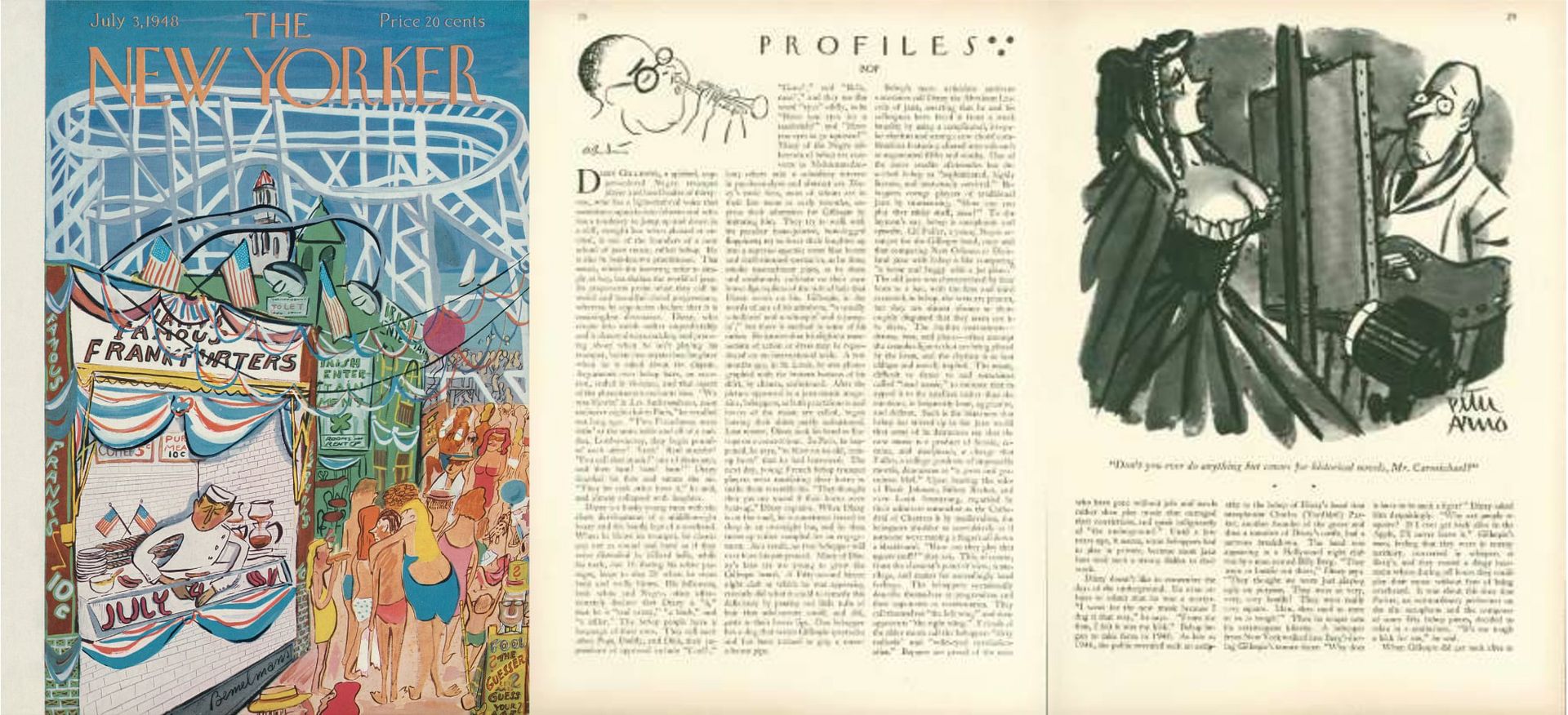

この精神は、黒人たちの音楽文化——特にジャズ——の中で洗練されます。1947 年、チャーリー・パーカーが『Cool Blues』を録音、「The New Yorker」誌はその翌年の1948年に「ビバップのプレイヤーたちは独自の言葉を持っていて…彼らは賛同や称賛を表すときに「クール!」って言うんだ(The bebop people have a language of their own... Their expressions of approval include 'cool'!)」と記しています。

Richard O. Boyer “BOP” (The New Yorker, July 3, 1948)

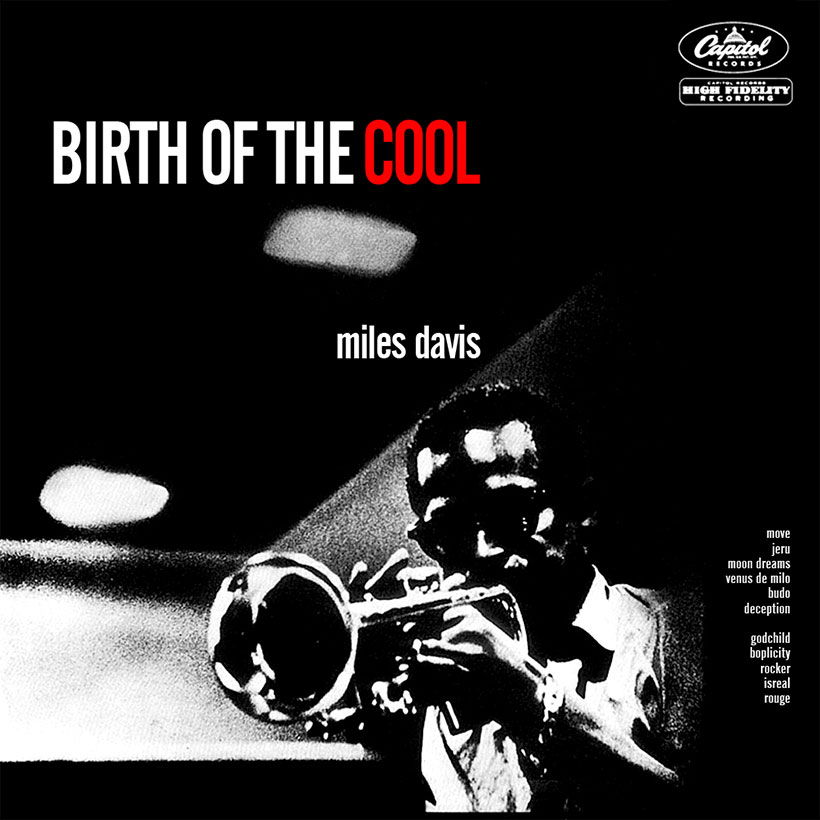

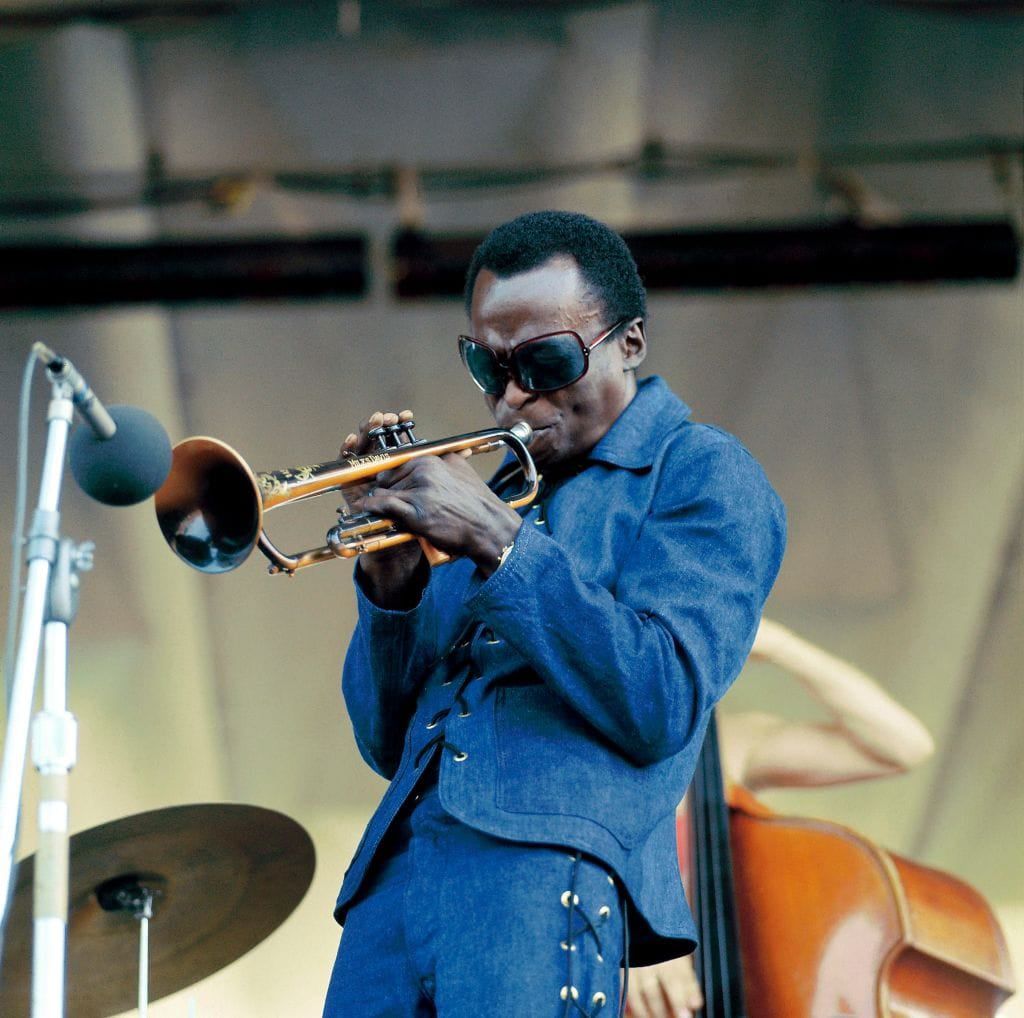

そして1949年、マイルス・デイヴィスが『Birth of the Cool(クールの誕生)』を録音します。それまで主流だった熱狂的なスウィングとは対照的な、都会的で知的な静けさ。そして、どんな状況でも動じない「さらりとした反抗的態度」——白人中心社会の既成概念や、黒人のジャズミュージシャンはレコード会社の白人の言いなりになっていればいい、という音楽業界の慣習、さらには黒人は愛想よく振る舞うべきだという暗黙の期待——。そんなものへの断固たる拒絶が、このアルバムの美学でした。マイルスたちのプレイは、体制や抑圧に対する静かな反骨精神を体現し、「クール」をジャズの枠を超えた文化現象へと押し上げていきます。

Miles Davis “Birth of the Cool”

ただ、その一方で生じてしまった皮肉的な一面も指摘しときましょう。マイルスが『Birth of the Cool』で提示した「静かな反抗」は、本来なら白人中心社会や音楽業界への挑発だったはず。でも、このアルバムが定義した「クール」さは、やがて白人社会の中に広がり、ライフスタイルとして消費されるようになります。もともと黒人文化に根ざした抵抗のエネルギーが、まるで温度を奪われたかのように薄まってく——皮肉にも、『Birth of the Cool』自身が、その変質の大きな引き金になったんです。この「クール」の変容については、次のパートで詳しくお話ししましょう。

というわけで、そんなアイコニックでアイロニカルなマイルスのアルバム『Birth of the Cool』から一曲いきましょう。私このアルバムの中に好きな曲何曲かあるんで今日はそれかけてけばいいんじゃないかと、たったいま決めました(笑)。

♪Miles Davis “Jeru”

拡張するクール

1950年代に入ると、黒人コミュニティとジャズクラブで育まれた「クール」は、徐々にメインストリームへと広がり始めます。最初にこの言葉に飛びついたのは、保守的な価値観に息苦しさを覚えていた白人の若者たち。特にビートニク世代にとって「クール」は、体制への静かな反発を体現するパーフェクトなスラングでした。1952年6月23日付のミシガン州セントジョセフの「Herald-Press」紙には「クールであることは、すべてのティーンエイジャーの願望だ(to be 'cool' is the desire of every teen-ager)」と記されています。

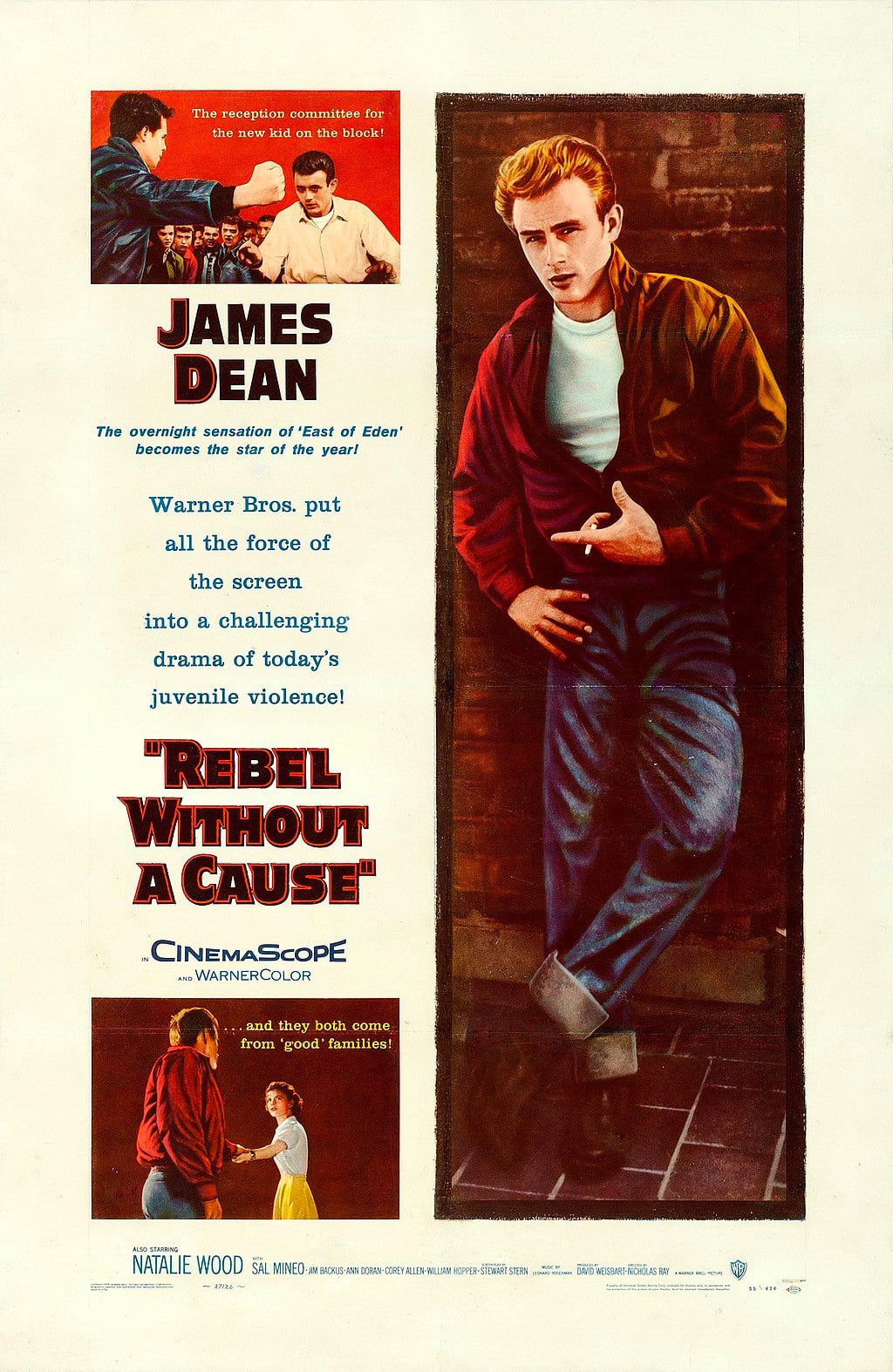

ジェームズ・ディーンの「理由なき反抗」、マーロン・ブランドの無頓着で不敵な佇まい——これらは、黒人文化由来の「クール」のスピリットを白人の文脈でリミックスしたもの、ですよね。でも興味深いのは、そこから少しずつ意味がずれていったこと。もともと黒人コミュニティにとって「クール」は過酷な社会環境で内面の自由を守るための生存戦略だったわけですけど、白人中産階級の若者たちはそれを自分たちの実存的不安や疎外感の表現に転用していったんです。

『理由なき反抗』

さらに1950〜60年代のアメリカは、「怒り」を表に出すことを忌避する社会でした。冷戦下の緊張感、公民権運動の高まりのなかで、「感情を抑えて余裕を見せる」ことがむしろ洗練の象徴だった。そんな時代にヒッピーたちは「リラックスして怒らない自分たち」を示すために「クール」を掲げ、怒鳴らずに体制へ反抗する新しいスタイルを作り出していきました。

そして1970年代以降のメディア革命が、「クール」を一気にグローバル化させます。映画、雑誌、テレビ、そしてMTVの登場——。MarboroのカウボーイやCoca-ColaのCMに出てくる「自由なライフスタイル」は、「クール」を消費可能なスタイルとして世界にばらまきました。MTV世代にとって、「クール」はもはや特定のコミュニティの思想ではなく、消費可能なカルチャー記号となります。

ここで見落とせないのは、「クール」が元来持っていた「反抗」や「抵抗」の成分が、メディアを通じて希釈されてって、表面的な「かっこよさ」へと変質していったこと。アフリカ系アメリカ人のサバイバル戦略から始まった「クール」は、やがて広告やマーケティングが売る「商品」へと姿を変えていったわけです。

90年代以降には、NikeやSupremeのようなストリートブランドが「クールさの覇権」を握ります。ただ、この時期にはすでに別の変化が起きていました。「クール」は差異化のシンボルから、みんなが同じものを欲しがる「同調のコード」へと変質し始めていたんです。つまり「クールでありたい」人が増えすぎて、かつての希少性は失われつつあった。もはやこの時点で、「クール」は自己矛盾を抱え始めていたのかもしれません。

クールの現在

さて、2025年の今、クールはどこにいるんでしょう?答えは、たぶんあなたの手のひらの上、そのスマホの中。そしてそこで、「クール」はさらに大きく変質しています:

●InstagramやTikTokでは、「クール」は「演出された自己」のひとつとなり、日々パッケージ化された「イケてる自分」が量産されてます。

●誰もが「イイね!」や再生回数を稼ぐための「最適化」に乗り出し、かつては無造作で偶然だった「クール」すら、今は意図的にフォーマット化された「作られたクール」へと変貌しています。

●アルゴリズムが「今っぽいクール」をパッケージにして簡単にレコメンドしてくれる時代になり、「努力して個性を探たり、育てたりする」プロセスは端折られています。

皮肉なことに、みんなが「クールさ」を追いかけるあまり、それはもはやクールじゃなくなっちゃったんです。なぜなら、もともとクールは外部に左右されずに「自分の内面に主権を持つ」こと、つまり、クールとは本質的に「みんながやらないこと」に宿るものだから。

♪ Miles Davis “Venus De Milo”

「クールの終焉」

さて、終わりの時間が近づいてまいりました。最後にちょっとだけ、今日の話を振り返って番組終わりましょう。

今日ここまで見てきた通り「クール」っていう概念は20世紀、それもかなり経ってから誕生したものです。つまり、第一次世界大戦以前には、いま私たちが言う意味での「クール」なものなんて何もなかったわけです。それは単にその用語が現在のような意味で使われていなかったからじゃなくて、その概念自体がまだ存在してなかったし、「そういう生き方」自体が社会に必要とされてなかった。

だから、エドガー・アラン・ポーやオスカー・ワイルド、あるいは1900年以前に生まれた誰かが「クール」だった、って主張することはできないし、そう主張したとしたらそれは歴史の改ざんです(笑)。

それにしても、この「クール」、スラングとしては相当にタフですよね(笑)。UCLAの言語学者、ジェフリー・ヌンバーグさんが、「「クール」は文化を移動しながら生き残った稀有なスラングだ」って言ってますが、「グルーヴィー(groovy)」が時代遅れになり、「ヒップ(hip)」が古臭いと笑われ、「ファー・アウト(far out)」がとっくに死語になったのに、「クール」だけはいまだに生き延びてる(笑)。誕生から100年近く、形を変えながらも文化の最前線に居続けてるわけです——なんてクールなんだ(笑)。

でも、その驚異的な生命力のせいで、「クール」は巨大になりすぎたのかもしれません。服装、髪型、食べ物、飲み物、音楽、映画、アート、文学、車、家具、住む街、働き方、友人関係、恋愛観、果ては社会的・政治的な立場まで…もはや全てが「クールか、そうでないか」でジャッジされる。スマホの画面上では、さっき話したように、アルゴリズムによって最適化された「最新のクール」が、僕らを追い立てるように毎日更新され続けています。

ちなみに、いま大学生に「スラング挙げてみて」って言っても、「クール」はなかなか出てこないそうです。なぜなら、それはもはや特別な響きを持たない、ただの一般的な語彙になっちゃったからです。つまり、「クール」はその普遍化の果てに、かつて持っていた反抗の鋭さ、エッジを失ってしまった——あるいは逆に、その鋭さが失われたからこそ一般化したと言えるのかもれません。

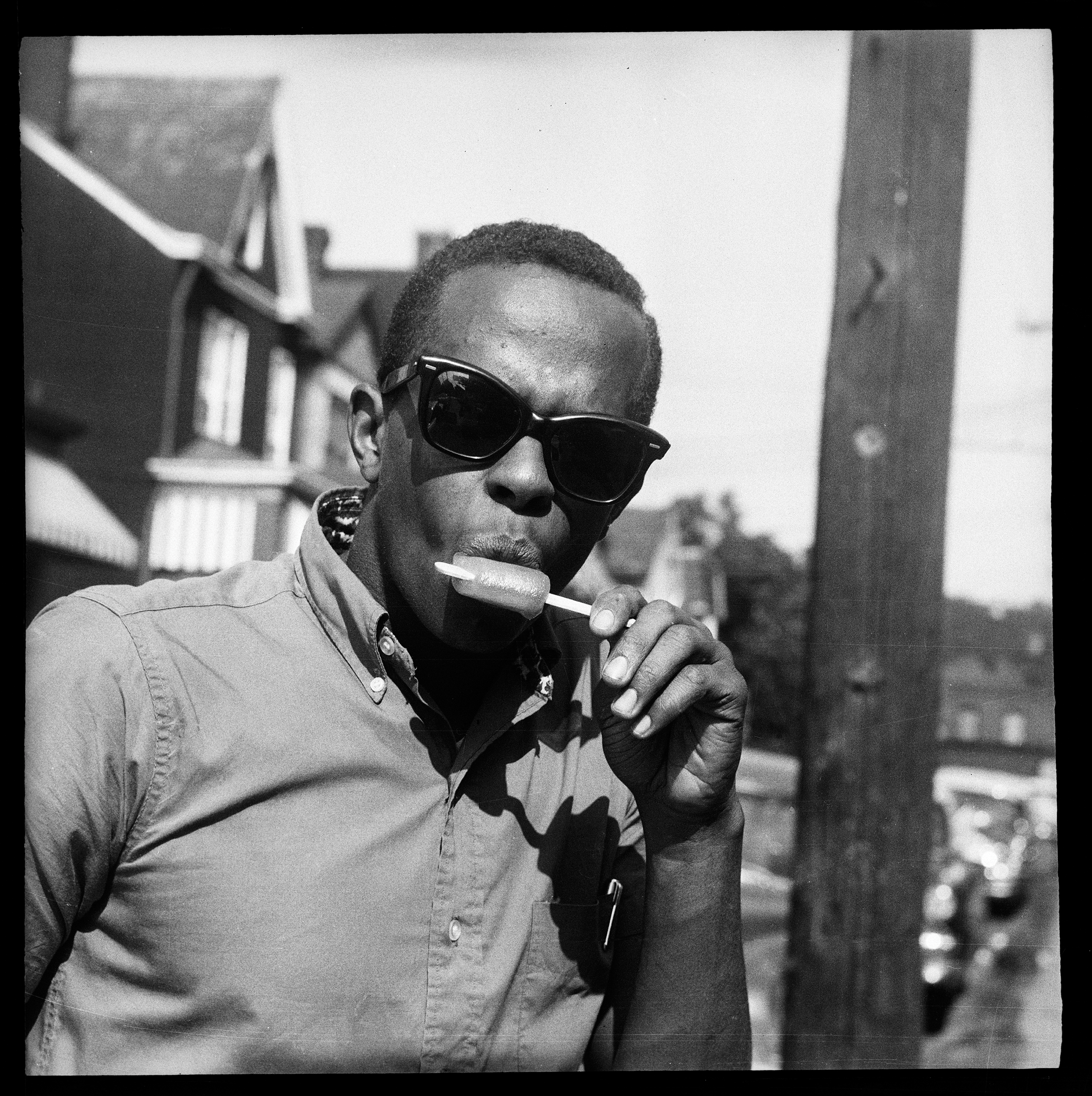

Miles Davis

ここで思い出すのは、マイルスの『Birth of the Cool』の皮肉な運命。本来は黒人コミュニティの中で生まれた「静かな抵抗」の美学が、そのクールさ故に白人社会に取り込まれ消費されるライフスタイルに変質しちゃったように、いま、少しでも「クール」に見えるものはあっという間にSNSの舞台に引きずり出され、拡散され、模倣され、アルゴリズムに飲み込まれる。

いまや「見られること」「バズること」があたかもクールの絶対的な基準のように振る舞い、そうやってもてはやされ、広まったものは必然的にクールじゃなくなる——このパラドックスが、2025年のいま私たちが直面している「クールの終焉」の本質なのかもしれません。

そう考えると、2025年の今、ほんとうにクールなものは「いいね!」の数やアルゴリズムの枠の外にあるものなんじゃないかと思います。アルゴリズムが「クールに見られる方法」を整えて、パッケージにして差し出してくれるようないま、あるいは、クールに見えるものがすべてスクリーン上で拡散され、模倣され、みんなが手にすることができるようになったないま、これからのクールは「システムに回収されないもの」、つまりアルゴリズムが追いかけられない「何か」として立ち上がってくるのかもしれませんね。

…というわけで、我々もちょっと原点に立ち返ることにしましょう(笑)。バズらないことを恐れず(笑)、アルゴリズムにも最適化されず、「それ誰が興味あんの?」っていうテーマを堂々と取り上げ続けていくんだ、と(笑)。次回はエレクトリック・マイルス特集でもやりましょうか(笑)、日本全国のマイルス・デイヴィス推しのみなさん、どうでしょう(笑)。そんな感じで今日はここまで。おやすみなさい!

♪ Miles Davis “Boplicity”

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. クールはなぜこれほどまでに大きな存在になったのか?

はもともと温度を表す語だった「Cool」は、1930年代から米国英語で「極めて良い」「洗練された」といった意味のスラングとして使われ始めた。ジャズ文化とアフリカ系アメリカ人社会が育んだこの言葉は、都市性・反抗・自己制御の象徴となり、1950〜60年代には「swell」や「groovy」などを凌ぎ、白人社会にも広がった。Miles Davisの「Birth of the Cool」やNorman Mailerの「The White Negro」などがその拡散に影響。やがて感情抑制の美徳としての側面も帯び、社会心理的な価値観の変化を反映するように。「Cool」は今も文化的態度・ライフスタイルを示すキーワードとして生き続けている。

2. マイルス・デイヴィスはどのようにしてジャズに革命をもたらしたか。

『Birth Of The Cool』は、マイルス・デイヴィスがビバップの熱気から距離を置き、「クールさ」を追求して生まれた革新的なアルバムだ。1949〜50年に録音されたこの作品は、ギル・エヴァンスらと編成した9人組ノネットによる緻密で抑制的なアレンジが特徴で、ジャズに新たな色彩と静謐な美学をもたらした。鋭さよりも滑らかな響き、即興よりも構築美を重視したサウンドは、従来のジャズの概念を覆し、「クール・ジャズ」の象徴としてモダンジャズの進化を導いた。マイルスの実験精神が生んだこのアルバムは、今もなお「クール」の代名詞として輝き続けている。

3. 「クール」は死んだのか、それとも形を変えただけなのか。

Dazed Studioが開催したトークイベントでは、「クール」の変遷と現代におけるブランド戦略への示唆が語られた。クールの起源はアフリカの「itutu」にあり、ジャズ文化を通じて反骨と美意識の象徴に。今やクールは「憧れ」から「共感」へとシフトし、ミステリアスさよりも共創や誠実さが重視されている。ブランドに求められるのは、トレンド追随ではなく価値観の探求とコミュニティ形成。デジタル最適化よりも対面のつながりを育むことが鍵であり、「クール」の本質は意味と目的に回帰しつつある。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

ハイボールの新境地を開拓。アウトドア×クラフト×音楽の融合。『UNREAL HI-BALL』第二弾コラボレーション!🥃

(完全に個人的な趣味です)

『UNREAL HI-BALL × OLD MOUNTAIN』のスペシャルコラボが実現。第二弾ハイボール「COFFEE & BERGAMOT」は、深煎りブレンドコーヒーの力強いコクにベルガモットの柑橘系爽やかさを融合させた、まさに"大人のための一杯"。伝統的なコーヒーカクテルの概念を完全に再定義した革新的な味わい。

私はまだ試してないけれど、エスプレッソマティーニ好きとしては期待値MAXです◎今回のPVもそうですが、BW CAVEのクリエイティブは個人的にやっぱりど真ん中。Cool!!🐏笑

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓