- The Rest Is Sheep

- Posts

- #058_Sheep 「ラグジュアリー」はどこから来て、どこへ行くのか

#058_Sheep 「ラグジュアリー」はどこから来て、どこへ行くのか

2015年、ヴィクトリア&アルバート博物館は「What is Luxury?」という問いを掲げた。あれから10年、この問いはいまなお答えを持たない。かつての「Loud Luxury」はリーマンショック後に「Quiet Luxury」へと内面化したが 、パンデミックを経て、その欲望は再び「ともに生きる」利他性 、そして「ダークモード」的な解放へと複層化している。2025年のいま、バレンシアガの「Luxury」フーディを「Quiet Luxury」の女王グウィネス・パルトローが纏う光景が映し出すのは、矛盾と皮肉に満ちた現代のラグジュアリーの姿だ。私たちは今、何をラグジュアリーと呼び、何を求めているのか。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

↓無料登録はコチラから↓

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

「ラグジュアリー」はどこから来て、どこへ行くのか

©️The Rest Is Sheep

ラグジュアリーという言葉は、いま何を意味するのか

2015年、ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A)は、ひとつの問いを掲げた展覧会を開催した。タイトルは「What is Luxury?」──ラグジュアリーとは、いったい何なのか?

10万ポンドの腕時計、DNA自動販売機、未来的なトイレ。会場には、100点を超える多様なオブジェが並んでいた。

キュレーターの一人、レアン・ヴィエジバは、こう語っている。「ラグジュアリーという概念は決して新しいものではありません。文明の誕生とともに存在してきたものです。けれども私たちは、この展覧会を通じて、いまこそこの言葉が特に重要な意味を持つと伝えたかったのです。なぜなら、ラグジュアリーは現代社会の語彙そのものの一部になっているからです」

V&Aが示そうとしたのは、「ラグジュアリー」がもはや単なる高価な商品やサービスを指す言葉ではなく、時代とともに形を変え続ける文化的な構築物だ、ということだった。

興味深いのは、この展覧会には当初想定していた主要ブランドの多くが参加しなかったことだ。もう一人のキュレーターであるキングストン大学芸術学部准教授のヤナ・ショルツェは「当時、ファッションブランドはラグジュアリーという言葉を強く拒絶していました」と振り返る。2015年、世界の高級品市場が初めて1兆ポンドを超え、「ラグジュアリー」という言葉があらゆる場所に氾濫していた年でもあった。ショルツェによれば、「ファッションブランドは、この言葉がもはや意味を失ってしまったと感じていた」のだ。

The New York Times

あれから10年。状況はさらに混沌としている。860万ユーロで落札されたエルメスのバーキンはラグジュアリーだろうか?ソーシャルメディアからログアウトすることは?日本製のウォシュレットは?3桁の価格がつく口紅はどうだろう?

V&Aが示そうとした通り「ラグジュアリー」という言葉は、もはや特定の商品カテゴリーを指すものではない。それは生活様式であり、時間の使い方であり、価値観そのものを示す記号へと変わった。ある人にとってのラグジュアリーは、控えめで洗練された「秘密の言語」だ──通うべきレストラン、選ぶべきセーターのブランド、ナチュラルデオドラント、抹茶の正しい注文の仕方。一方で別の人にとっては、金色の装飾で彩られたOval Officeこそがラグジュアリーなのかもしれない。

CNN

つまり、「ラグジュアリー」は、定義されないまま使われてきた言葉である。すべての人が、そしてすべてのブランドが、それぞれに異なる意味を込めてこの言葉を口にしてきた。

2015年当時、ファッションブランドたちは「この言葉は無意味になった」と感じていた。しかし皮肉なことに、言葉が無意味になったからといって、人びとからラグジュアリーへの渇望が失われることも、言葉それ自体が消えてしまうこともなかった。むしろ逆だ。意味が曖昧になればなるほど、この言葉は至る所で使われるようになった。

「What is Luxury?」展から2年後の2017年、LVMHは投資部門「LVMH Luxury Ventures」を設立する。「ラグジュアリー」という言葉を拒絶し展覧会への協力を望まなかった業界の巨人が、自らのアイデンティティとして再びその言葉を再び引き寄せた出来事は、何を意味するのだろうか。それは意味の回復を意味するのか、それとも意味の不在をビジネス機会として捉える、より冷徹な戦略なのか。

V&Aが10年前に投げかけた問いは、いまなお──いや、いまこそ──アクチュアルに響く。「ラグジュアリー」という言葉には、いま何か意味が残されているのだろうか。そして、もしあるとすれば、それはいったい何を指しているのか。

その答えを探り、「ラグジュアリー」という言葉の輪郭に近づくために、まずはこの言葉が近年辿ってきた道のりを眺めるところから始めよう。

リーマンショックが変えたもの——外面から内面へ

21世紀の幕開けに支配的だったラグジュアリーの感覚は、ある意味で明快だった。それは「見せびらかす」ことと同義だったのだ。ラインストーンで装飾された派手なデニム、ベロア素材の豪華なトラックスーツ、そして白いベルト。

パリス・ヒルトンがパパラッチに追われながらロデオドライブを闊歩していた時代、ブランドロゴは大きければ大きいほど、目立てば目立つほど良かった。Louis Vuittonのモノグラム、GucciのダブルG、ChanelのダブルC。それらは所有者の経済的成功を周囲に誇示するための紋章だった。この「Loud Luxury」の美学こそ、好景気に沸く消費社会の象徴だった。

しかし2008年、リーマンショックがその前提を根底から覆した。住宅危機、失業率の上昇、貯蓄の喪失。経済的な不安が社会全体を覆うなかで、「人目を引くラグジュアリー」の美学は突然その輝きを失った。ギラギラに輝くバッグを持って街を歩くことは、もはや憧れではなく、場違いで無神経、悪趣味な行為と見なされるようになったのである。

しかし興味深いのは、ラグジュアリーへの欲望そのものが消えたわけではなかったということだ。それは形を変え、外側から内側へと移行した。デザイナーバッグの代わりに、「静かな力」を持つ商品やサービスを求め始めた。こうして生まれたのが、「Quiet Luxury」と呼ばれるスタイルである。

ロゴは消え、色は抑えられ、シルエットは控えめに。オルセン姉妹が手がける「The Row」のように、一見どこのブランドか分からないほど静かな服が、上質な素材と仕立てで知る人ぞ知る価値を放つ。それこそが新時代のラグジュアリーだった。

The Row

だが、Quiet Luxuryはファッションだけの現象ではなかった。瞑想リトリート、スーパーフードたっぷりのコールドプレスジュース、デジタルデトックス、そして「沈黙」という究極の内面的体験——こうした営みが、新しい贅沢のかたちとして次々に浮上したのである。

この変化を象徴するのが、2008年にグウィネス・パルトローが立ち上げたGoopだ。スピリチュアル・ヒーリングやウェルネスを前面に掲げ、物質的な豊かさではなく精神的な充実を提示するライフスタイルブランドとして急成長した。後に科学的根拠の乏しさや誇大広告で批判を受け、訴訟も抱えることになるが、Goopが体現したのは、外面的な装飾よりも内面的な「最適化」にこそ価値を見出す、新しい消費者の欲望だった。健康、精神性、自己実現──それらが新たなステータスシンボルとなった時代の空気を、Goopは見事に捉えていた。

The New York Times

同じ時期に「Sakara Life」はインスタグラム映えするプラントベースの食事を通じて、身体の内側から輝きを得ることをラグジュアリーとして再定義し、ライフスタイル雑誌「Kinfolk」が提示した静謐なミニマリズムの世界観は、騒がしい消費主義から逃れる聖域として支持を集めた──こうして、ラグジュアリーが意味するものは「経済的資本」から「文化的資本」へと移行した。高価なバッグを持つかどうかではなく、どのヨガインストラクターのもとで学んでいるか、どんなオーガニックカフェで朝食をとるか、どの瞑想アプリを使っているか──そうした知識や選択のセンスこそが、新しい階層を形づくる指標となった。

この変化を理論的に説明するひとつの枠組みとして、社会学者兼ブランド戦略家のサラ・ベルナートは、心理学者アブラハム・マズローの有名な欲求階層説を援用している。このモデルは実証的というより比喩的なものだが、文化的変容を読み解く上で非常に示唆的だ。

マズローは1943年の論文で、人間の行動を動機づける欲求を5段階に整理した。最下層には、空気・水・食料・住居といった「生理的欲求」、その上に「安全の欲求」、「所属と愛の欲求」、「承認の欲求」、そして最上層には、自分の可能性を最大限に発揮しようとする「自己実現の欲求」がある。マズローによれば、低次の欲求がある程度満たされると、より高次の欲求が顕在化する。このシンプルなピラミッド構造は、個人の成長だけでなく、社会の欲望の進化を読み解く枠組みとしても興味深い。

マズローの欲求段階説

リーマンショック前のLoud Luxuryは、マズローの階層でいえば「承認欲求」を満たす装置だった。他者の目に映る成功、社会的地位の誇示。

一方で、リーマンショック後に台頭したQuiet Luxuryは、より上位の「自己実現欲求」に対応する。外的な承認ではなく、内的な成長や自分らしさの完成を目指す段階だ。ヨガやメディテーション、オーガニックフード、ミニマリズムのライフスタイルは、いずれも「より良い自分になる」という自己実現の文脈において理解できるだろう。

パンデミック以降:「ともに生きるラグジュアリー」へ

こうしたラグジュアリーの変化を、「持つこと(having)」から「あり方(being)」への転換として捉えるなら、近年、それはさらにその先の「他者がより良くあるために支えること(helping others)」へと進化の兆しを見せている。

もちろん、慈善活動は長らくエリート階層のたしなみとして存在してきた。だが、ESG然り、SDGs然り、善行が消費の一形態として組み込まれるようになったのはごく最近のことだ。何を所有しているかでも、どんな状態にあるかでもなく、他者をより良い状態へと導けるかどうかという要素が究極のステータスの証として加わりつつある。どこで、誰が、何を必要としているのかを知り、自分の外側へと感受性を拡張できること。それはマズローの欲求階層に、もう一段上──「より良い自己を実現しようとする他者を支援する」という新たな層を付け加える行為ともいえる。

そして2020年、新型コロナウイルスのパンデミックがその流れを決定的なものにした。ロックダウンや社会的孤立の経験は、私たちがいかに相互依存的な存在であるかを痛感させた。この時期、ラグジュアリーの概念は、個から集団へと軸足を移した。

ブランドは、もはや「憧れのペルソナ」を提供する存在ではなく、「憧れのコミュニティ」──人々が互いを支え、つながるための場──を形成する存在へとシフトした。ラグジュアリーは、個人のアイデンティティを飾るものではなく、他者との連帯を実感させる媒体へと変わりつつあった。

ファッションの世界では、その過渡期を象徴するスタイルとして、依然Quiet Luxuryが支配的だった。ドラマ『Succession』に登場する富裕層の登場人物たちが着る、ブランドロゴのない高品質な服──それは「知る人ぞ知る」高級さを湛えつつ、控えめでありながらも確実に高価な装いだった。パンデミック期における理想のラグジュアリーとは、まさに他者の目に誇示しない「誠実な洗練」だったのだ。

揺り戻し──「ダークモード」の台頭

しかし、文化は常に振り子のように揺れ動く。抑制の時代が長く続けば、その反動が訪れる。

トレンド予測者ショーン・モナハンは、この新たな潮流を「ブーム・ブームの美学(Boom Boom aesthetic)」と名付けた。それは、コロナ禍によって抑圧されていた欲望や衝動が、再び音を立てて解放されるムードのことだ。より自由に、より享楽的に。それはまるで、80年代的な快楽主義が蘇ったかのようだった。

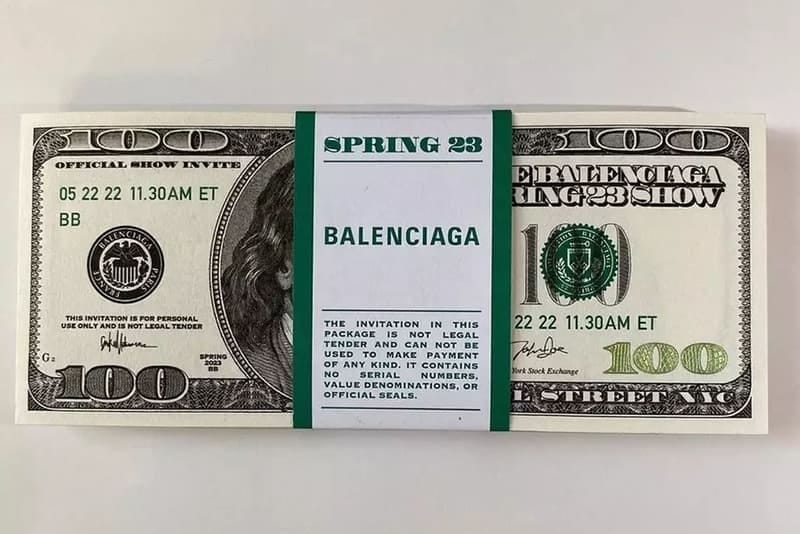

その兆候は、ファッションからカルチャーまであらゆる場所に現れた。Balenciagaの2023年春夏コレクションの招待状は、オリジナルの100ドル札を模したデザイン。キム・カーダシアンはGQ誌の「タイクーン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ、特大のスーツとネクタイで権力と女性性を再定義する表紙を飾った。雑誌『Playboy』の復刊、映画『American Psycho』の再制作企画──いずれも1980年代の過剰と野心を現代的にリブートするシグナルだった。

Hypebeast

トレンド分析家エドモンド・ラウは、これを「ライトモードからダークモードへのシフト」と表現している。彼によれば、リーマンショック後に隆盛した「ライトモード」とは、倫理や美徳を重んじる消費のスタイルだった。「良いことをする」「意味のあるものを買う」「内省的である」。その象徴が、サステナブルな素材、フェアトレード、瞑想、マインドフルネス──いわば「光の美学」だ。

だが、光が強すぎれば、影が濃くなる。格差拡大、気候危機、地政学的緊張。いくら「正しい行い」を重ねても、世界は良くならないという感覚が、静かに人々を侵食していった。エシカルであることが義務化され、ウェルネスが競争の道具と化したとき、「善良さ」は息苦しい規範に変わる。その反動として現れたのが「ダークモード」だった。

「ダークモード」とは、欺瞞的な道徳や建前からの解放の欲望だ。「善人であろうとすること」に疲れた人々が、もっと正直に、もっと享楽的に、時にわがままに生きることを選び始めた。過剰な消費、誇張された自己表現、ノイズのあるリアリティ。それらは決してリーマン前夜の焼き直しではない。むしろ、「誠実すぎる時代」へのアンチテーゼとしての新しい不遜さだった。

「ブームブーム美学」と「ダークモード」は、どちらも同じ価値観の根を持っている。それは「もう取り繕わない」という姿勢だ。Quiet Luxuryの時代には、洗練された人間であるためには静かであるべきだった。ロゴは隠し、色は抑え、声高な主張は避ける。しかしダークモードは、その美徳を反転させる。騒がしさ、不完全さ、あからさまな欲望──むしろそうした「きれいごとではない現実」の中にこそ、誠実さがあると主張する。

完璧に仕立てられた服ではなく、意図的に汚され歪められたデザイン。上品な沈黙ではなく、挑発的なメッセージ。ダークモードが提示するのは、「美しくあろうとすること」への疲労からの解放だ。

では、再びラウド・ラグジュアリーが完全に復活するのだろうか?いや、そう単純ではない。いま私たちが目にしているのは、リーマン前夜への回帰ではなく、光と闇のあわいに漂う「複層的な欲望」の姿だ。それを理解するためには、ラグジュアリーという言葉がいま孕む多義性、つまり人々の「欲望のゆらぎ」に目を向ける必要がある。

多義性の時代──それぞれのラグジュアリー

『The Washington Post』が2025年に行った調査は、この問いに対する答えの多様性を鮮やかに示している。ファッション業界のデザイナー、編集者、スタイリスト、アーティストなど数十人に、「今日のラグジュアリーとは何か」を尋ねたのだ。その回答は、驚くほど多様で、時に矛盾しながらも、現代の精神を映し出していた。

(1)「時間」と「自由」

多くの人が「時間」をラグジュアリーの核心に挙げた。

『Interview Magazine』のメル・オッテンバーグは「スマホをオフにすること」が贅沢だと言う。

『British Vogue』のチオマ・ナディも「72時間スマホを触らないこと」を挙げる。

『W Magazine』のサラ・ムーンヴスはシンプルに「時間を自由に使えること」

これは、現代社会の忙しさや情報過多への反発だ。デジタルデトックスや自然の中でのリトリートは、物質的な豊かさよりも「心の余裕」を求める動きと一致する。

(2)「ビジネス」か「品質」か

スタイリストのブライアン・モロイは、「常に急速に変化するファッションとラグジュアリーは別物」と断言。ラグジュアリーは「品質、素材、職人技」であり、完璧な白いシャツやフライパンにも宿ると言う。

一方、『GQ』のウィル・ウェルチはラグジュアリーを「ビジネス用語」と捉え、高価格帯の特定カテゴリを指すと分析。

『Blackbird Spyplane』のライター、エリン・ワイリーとジョナ・ウェイナーは、「LVMHのような巨大ブランドがマーケティングに巨額を投じつつ、製品の品質を犠牲にしている」と批判する。たとえば、リモワのスーツケースはドイツ製からカナダ製に移行後、ラッチがカチっと閉まらなくなった。

ラグジュアリーは、見た目の派手さか、真の品質か、意見が分かれる。

(3)「感情」と「体験」

Luarのデザイナー、ラウル・ロペスは「ラグジュアリーは所有物ではなく、感じること」と言う。

Eckhaus Lattaのマイク・エコーズは「物質よりアイデアの自由」と強調。

ジョセフ・アルチュザラは「親密さや個性とのつながり」がラグジュアリーだと定義する。

『Them』のフラン・ティラドは「たとえばガールズトリップでの高揚感のように、誰とも比べることなく、自分が人生の頂点にいるという感覚」がラグジュアリーだと言う。

物質を超えた「感情」や「体験」が、現代のラグジュアリーの核になりつつある。

(4)「美しさ」から「知性」「精神性」まで

『Relish』のナンシー・パールスタインは「人を惹きつける静かな安らぎ」、トリー・バーチは「非凡なものにも日常にも美を見出すこと」と語る。

一方、『i-D』のトム・ベトリッジにとっては「友情」こそが究極のラグジュアリーだ。パリに住む友人のアパルトマンでのディナーは、どんな高級ホテルでも味わえない「特別なアクセス」だと言う。

ミシェル・ラミーはさらに踏み込み、「人類の未来そのものが最大の贅沢」と訴える。

ラグジュアリーは、物理的な美から、知性や精神性へと広がっている。

(5)「パーソナル」

多くの回答に共通するのは「パーソナル」な感覚。

The Real Realのクリステン・ネイマンは「鍵がぴったり収まるポケットの位置」や「地平線を切り取る窓の配置」といった細部に贅沢を見出す。

ティカ・ザ・イギィ(犬!)は「家族との時間」が贅沢だと──通訳を介して──言う。

リック・オウエンスは「昼寝」がラグジュアリー。

トム・ブラウンは「妥協なくやりたいことをやる」こと。

個々の価値観がラグジュアリーを定義する時代だ。

ラグジュアリーはどこへ向かうのか

2025年、この混沌とした時代に、ひとつの象徴的な商品が登場した。Balenciagaの約32万円のフーディである。フェイクファーで縁取られたフード、胸には「Luxury」という言葉が大きく描かれ、筆記体のYの字にはブランド名が添えられている。

このフーディをデザインしたのは、究極のProvocateur (挑発者)、デムナ。まるで下水道に漬け込んだような「ボロボロの」スニーカー、タオルのようなスカート、IKEAのショッピングバッグそっくりの高級トート──「これは皮肉なのか?」という問いを投げかけ続けてきた彼のBalenciaga最後の悪戯が、このフーディだった。

この商品を纏って英国版『Vogue』に登場した人物が象徴的だった。ハンプトンズの大理石のキッチンに立ち、パイナップルを切るグウィネス・パルトロー。その胸元にはあからさまに「Luxury」の文字が輝いている。

Vogue

奇しくも、彼女の手元にあるパイナップルこそ、ラグジュアリーの変遷を体現する果実だ。17世紀のヨーロッパでは、植民地から運ばれる希少な熱帯の果実として、王侯貴族のみが口にできる「究極の贅沢」だった。晩餐会では装飾として飾られ、貸し出されるほどの価値を持った。

だが、冷蔵技術とグローバル流通の発展によって、それは誰もがスーパーで買える日常の果物となった。──そして皮肉にも、現代のウェルネス文化のなかで再び「贅沢」の象徴として蘇っている。酵素を含む健康食、内面から輝くための果実、インスタグラムで映えるスムージーボウルに欠かせない存在として。

パルトローが切るパイナップルは、かつての外面的ラグジュアリーの象徴であり、同時に彼女が説いてきた内面的ラグジュアリーの象徴でもある。そしてその果実が、「Luxury」とプリントされたフーディとともに、一枚の写真の中に収まっている。

パルトローは、リーマンショック後の価値観を象徴するブランド、Goopの創設者だ。物質的な豊かさではなく、スピリチュアルヒーリングやウェルネスといった「内なる充足」こそが真の贅沢だと説いてきた。先ほども見たとおり、科学的根拠に乏しい製品を販売して批判を浴び、訴訟にまで発展したことでも知られる。そして今、その彼女が「Luxury」という言葉を正面から掲げた、しかもTemuの3,000円版と見分けがつかないようなフーディを纏っている。

内面の豊かさを説きながら疑似科学という虚飾を纏い、そして今度は自らが否定してきた露骨で空虚な記号を纏う──。グウィネス・パルトローは、もはやひとりのセレブではない。彼女自身が寓話なのだ。内面へと向かったはずのラグジュアリーが、結局は新しい形の消費として商品化され、再び外面的なステータスへと回帰していく。その円環の中に、私たちは閉じ込められている。矛盾、欺瞞、自己言及、そして終わらない欲望の連鎖。

ラグジュアリーとは、常にこのような運命を辿るものなのだろうか。特権的なものが民主化され、希少性が失われ、やがて意味そのものが空洞化していく。そしてその空洞に、また新しい欲望が注ぎ込まれる。

けれども、この皮肉に満ちた光景が告げているのは、単なるシニシズムではない。

Quiet Luxuryがその誠実さを失い、「ダークモード」の不遜さが台頭する中で、「ラグジュアリー」という言葉は、もはや清らかな理想でも憧れの対象でもなく、矛盾と混濁を抱えたままの剥き出しの現実として私たちの前に立ち現れている。だが、その矛盾と混濁こそが、だが、その混濁こそが、いま「ラグジュアリー」という言葉が置かれた状況なのだ。

V&Aが2015年に問いかけた「What is Luxury?」に対する2025年の答えは、もはや単一の定義では語れない。それは時間かもしれないし、品質かもしれないし、感情かもしれないし、コミュニティかもしれない。あるいは、矛盾と混濁を受け入れたうえで、なお、時間、品質、友情、未来といった「真の価値」を探そうとする行為そのものなのかもしれない。

ひとつ確かなのは、「ラグジュアリー」という言葉が意味を失っても、人々はそれを求め続けるということだ。そしてその探求の過程でこそ、私たちは自分自身が何者であり、何を欲しているのかを知ることになるのだ。

Quiet Luxuryの旗手が32万円のフーディを着てパイナップルを切る──その姿の中に、私たちの時代の「ラグジュアリー」が映し出されている。

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. ラグジュアリーという言葉にいま、何か意味があるのか?

バレンシアガの「Luxury」ロゴ入りフーディの登場は、ファッション業界における「ラグジュアリー」の意味を問い直している。かつてブランドが避けたこの言葉をあえて使うことは、控えめな贅沢であるQuiet Luxuryの時代が終わり、あからさまな消費の時代が戻ってきたことを示唆している。ラグジュアリーの意味は常に変化し、今も定義のない欲望として私たちを映し出している。

2. V&Aが問う、ラグジュアリーとは何か?

ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で開催された展覧会「What Is Luxury?」は、時代とともに変化してきた「ラグジュアリー」の概念を問い直すものだ。金や宝石など物質的な価値だけでなく、時間、職人技、創造性といった無形の価値にも焦点を当てている。展示には18世紀の王冠からタンポポの綿毛で作られたシャンデリアまで、100点以上の作品が並ぶ。キュレーターのレアン・ヴィエジバは、「贅沢とは何かに明確な答えを出すのではなく、来場者が自分自身の価値観を考える機会にしたい」と語る。また、環境破壊や資源枯渇といった現代の課題を踏まえ、「未来のラグジュアリー」としての持続可能性や社会的責任も提示された。

3. ラグジュアリーの変遷

ラグジュアリーは、かつての「見せる富」から「内面的な豊かさ」、さらに「他者への配慮」へと変化してきた。2008年の金融危機を機に、華美な装飾よりも静かな上質さや精神的充足が重視され、ブランドは「自己実現」を支援する存在へと転じた。その後、持続可能性や社会的貢献など「他者の幸福を助ける」ことが新たなステータスとなり、パンデミック以降は個よりも「ともに生きる」価値が求められている。ブランドには、理想の個人像ではなく「理想のコミュニティ」を築く力が問われている。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

今週もお休みです 🐏

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓