- The Rest Is Sheep

- Posts

- #036_Sheep 現代のメディチたち

#036_Sheep 現代のメディチたち

ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画を手がけた背後には教皇という「パトロン」の強い意志があった。芸術家は自由に創作していたのではなく、権力の思想を視覚化する役割を担っていたのである。同様に、ルイ・ヴィトンの美術館、プラダの哲学的展示など、現代のブランドも単なるスポンサーにとどまらず、文化そのものをデザインする主体へと変貌している。経済資本を文化資本へと変換し、新たな美的価値観を提示する彼らの営みは、まさに現代のパトロネージュである。そこには、創造と制約、芸術と権力がせめぎ合う、ルネサンス期にも通じる緊張関係が今なお色濃く息づいている。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

現代のメディチたち

©️The Rest Is Sheep

システィーナ礼拝堂を実際に見ずしては、

一人の人間がなし得ることの偉大さを真に理解することはできない。

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ『イタリア紀行』

1508年、ミケランジェロはローマ教皇ユリウス2世の命を受け、システィーナ礼拝堂の天井画の制作に取りかかった。当初、天井は青地に星を描いた簡素な装飾が施されていたが、1504年に発生したひび割れを機に、教皇はその空間全体に新たな象徴性を与える壮大な構想を描き始めた。

ユリウス2世は、軍を率いて自ら戦地に赴いたことで「戦争好きの教皇」として知られる一方で、芸術を通じて教皇権の絶対性と普遍性を可視化しようとした教皇でもあった。彼にとって芸術は、信仰の象徴であると同時に、精神的・政治的権威を世界に示すための戦略的手段だった。システィーナ礼拝堂の天井画もまた、その壮大なビジョンの一環として構想されたのである。

この依頼に対して、彫刻家であるとの自負を持っていたミケランジェロは強い難色を示し、代わりに若きライバル、ラファエロにこの仕事を引き受けるように提案した。しかし、教皇の執拗な熱意と圧力に抗しきれず、ミケランジェロは最終的にこの依頼を引き受けるに至った。1508年5月10日には正式な契約が交わされ、報酬として3,000ドゥカート(2021年の貨幣価値に換算して60万ドル)が支払われることとなった。

制作は過酷を極めた。教皇の命により設置された吊り下げ式の足場は作業に不向きであり、ミケランジェロはそれを撤去し、自ら設計した足場に置き換えるところから作業を始めた。経験豊富な助手の確保にも苦戦し、最終的には天井全体を一人で描き切る決意を固める。孤独と疲労のなかで筆を進めながらも、彼は教皇の期待に応えるべく、極限まで自身の表現力を高めていった。

1511年8月には一部が公開され、1512年10月末、ついに天井画全体が完成する。旧約聖書の物語を題材に、300を超える人物像が複雑かつ動的に絡み合いながら、壮麗な構成を成していた。その規模と迫力、そして神学的・芸術的深みは人々に圧倒的な印象を与えた。多くの困難を乗り越えて生み出されたこの作品は、単なる礼拝堂の装飾をはるかに超え、後世に語り継がれる美術史上の金字塔となった。ミケランジェロは「神に愛された男(Il Divino)」と称され、その名声は瞬く間にヨーロッパ全土へと広がっていった——。

ミケランジェロ・ブオナローティ『システィーナ礼拝堂天井画』

ブランドによるアート・カルチャー支援の現在

カルチャー誌への広告出稿、アートイベントのスポンサード、美術館への支援。ブランドとアート、あるいはカルチャーの関係について考えるとき、私たちは、ブランドを——アートやカルチャーへの支援者の顔をした——広告主として捉えてきた。広告主としてのブランドは展覧会や雑誌、アーティストの活動といった既存の文化的文脈に資金を提供する「スポンサー」として関与し、その周縁には自社のロゴや広告が配置される。ブランドの目的は主に文化の支援者としての「注目の獲得」や「イメージの向上」にあった。

しかし現在、ブランドはそれらの文化的活動に便乗し、割り込み、支援するという立場には満足していない。彼らは、自らが主体となって文化の場を設計し、アーティストや文化の担い手を巻き込んでいく存在になろうとしている。つまり、「他人の文脈に乗る」のではなく、「自ら文脈をつくり、その中に他者を招き入れる」立場へのシフトだ。

この動きはブランドとアート、カルチャーの関係が成熟した現代の最先端の取り組みに聞こえるかもしれないが、実はこれは古典的なもの——パトロネージュ——への回帰である。

パトロネージュの構造

かつて、パトロネージュは権力者たちの戦略だった。

ルネサンス期のイタリアでは、銀行家、政治家として台頭し、フィレンツェを実質的に支配したメディチ家がボッティチェッリやレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロといった芸術家たちの活動に資金を提供していた。しかしその目的は、単なる芸術振興ではなく、自らの権力や威信を示し、富と影響力を視覚的に誇示することにあった。

彼らは「何が正しく、美しく、価値あるものか」という基準そのものを形づくり、芸術を文化的権力の手段として巧みに利用した。たとえば、メディチ家の婚礼のために描かれたとされるボッティチェッリの『プリマヴェーラ』には、彼らの象徴とされるオレンジの木々が楽園のように画面を満たしている。これは、「春」の花々が咲き誇るという主題にそぐわぬ——本来、春には実を結ばないはずの——果実が描かれている点で注目に値する。人物の衣装にも精緻な金細工や宝石が描き込まれているが、こうしたモチーフは単なる装飾ではなく、一族の繁栄や洗練された富、美の秩序を体現する象徴として機能し、視覚的な権威の表現となっていた。

サンドロ・ボッティチェッリ『プリマヴェーラ』

同様にカトリック教会もまた、システィーナ礼拝堂のような荘厳な建築やフレスコ画を通して、神と教会の威光を可視化した。天へとそびえ立つ建築構造や精巧に描かれた祭壇画は、「神の秩序」や「教会の権威」を印象づける、美に包まれたプロパガンダでもあった。

こうした文化的な営為を通じて、権力者たちは支配的な物語(ナラティブ)や美的感覚(アエステティクス)、さらには社会制度(インスティテューション)そのものを形づくっていったのである。

一見すると純粋な芸術支援のように見えるルネサンス期のパトロネージュは、実のところ「条件付きの支援」だった。アーティストには、パトロンの思想や目的に沿った作品を制作することが求められていたのである。たとえば、メディチ家のような権力者が芸術を後援する際には、「自らの栄光を後世に刻むこと」や「市民に対して支配の正当性を印象づけること」が動機となっていた。また、カトリック教会が画家に宗教画を描かせるとき、その内容には「信仰の偉大さ」「教会の威厳」「神の秩序」といった教義を視覚的に表現することが求められた。信者の信仰心を高め、教会の支配力を強化するためだ。

つまり、芸術家は「自由に表現できる立場」にあったわけではなく、むしろパトロンの世界観や意図を具現化する役割を担う、ある種の職人であったとも言える。パトロネージュというモデルは、つねに創造的な表現と、権力や制度による秩序づけの欲望――すなわち体制側による文化的影響力の確立――とのあいだの緊張関係を内包していた。

現代ブランドのパトロネージュ

今日のブランドもまた、芸術表現に深く関与しようとしている。

店舗の建築や内装、ウィンドウディスプレイ、ファッションショーの演出など、これまでも美的表現とブランドは密接に結びついてきたが、現在ではそれを超えて、ブランド自らが文化や芸術の設計者、編集者、そして運営者としてふるまい始めている。

たとえば、Foundation Louis Vuittonは美術館を開設し、村上隆、ジャン=ミシェル・バスキア、モネといった歴史と現代を横断する展覧会を企画することで、単なるスポンサーではなくキュレーターとしての役割を果たしている。PradaはFondazione Pradaを通じて、アートや哲学、映画、建築といった複数の領域を横断する知的実験の場を提供している。また、GucciはGucci Cosmosなどの企画展示を通じて、ブランドの歴史をアートとして再構成するアプローチを試みている。

Fondation Louis Vuitton

近年では、Tiffanyがミラノに開設した旗艦店のように、店舗そのものをギャラリーとして機能させる動きも見られる。Valentinoは詩人や作家とのコラボレーションを通じてキャンペーンに文学的なレイヤーを与え、物語性と詩情をブランドに導入している。さらに、Balenciagaのファッションショーは、美術インスタレーションや映像作品としての性格を強めており、純粋な商品発表の枠を超えた芸術的な表現空間へと変貌している。

このように、ブランドはいまや単なる広告主やスポンサーではなく、文化そのもののプロデューサーとして機能している。展覧会を主催し、出版物を編集・発行し、音楽や文学の制作にも関与する。アート、文化、体験の境界を越えながら、「新たな文化の生産装置」としての役割を担い始めているのだ。

文化資本とブランド戦略

ブランドによるこうした動きは、社会学者ピエール・ブルデューの言う「文化資本(cultural capital)」という概念で読み解くことができる。文化資本とは、経済的な資本(お金や土地など)とは異なり、教養や芸術的素養など、個人が持つ文化的な資産や能力のことをさすが、ブルデューの見解では、私たちの趣味や文化的に対する嗜好——音楽の好み、アートへの関心、読む本——は、ただの「好き嫌い」ではなく、社会的な立場や背景を反映している。例えば、家庭で多くの本に触れたり、芸術や音楽に親しむ機会が多い子どもは、自然と豊かな文化資本を身につけやすくなる。

現代のブランドがアートやカルチャーを支援するのは、単なる美的共鳴ではなく、文化資本を獲得し、それを自らの戦略に組み込むための行為である。つまり、ブランドにとってのパトロネージュとは、信頼性や上質さ、社会的洗練といった「文化的価値」を手に入れるための手段であり、その活用は次のような形であらわれる。

まず、信頼性と共感の獲得。ブランドは、従来型の広告に距離を置く層、あるいは商業主義に敏感なカルチャー・コミュニティに対して、「支援者」や「仲間」として接近する戦略を取る。たとえば、ZINEの制作やアート展の開催は、売り込みではなく「文化の味方」としての立場を演出し、価値観の共有を印象づける方法だ。

次に、ブランド・イメージの再構築。文化的な活動を通じて、ブランドは自らを「洗練された存在」「知的で芸術的な存在」として位置づける。Miu Miu Literary Clubや、Tiffanyの店舗で行われるアート展示は、商品を超えた文脈——美、知性、感性——をブランドに付与し、単なる消費財ではない「文化的ステートメント」として再定義する。

さらに、新たなオーディエンスとの接続も重要だ。たとえば、e.l.f. Cosmeticsが音楽レーベルを立ち上げ、TikTok世代に向けた楽曲をリリースしたように、ブランドは文化的プラットフォームを介して、これまで届かなかった層へのアプローチを図る。

Miu Miu Literary Club

経済資本を文化資本へ変換する構造

いまや礼拝堂はフラッグシップストアに姿を変え、ギャラリーの壁には十字架の代わりにロゴが掲げられている――芸術や文化の支援者たちの姿は、王侯貴族や教会からブランドへと様変わりしたのだ。

しかし、ブランドのアートやカルチャー領域への進出は、歴史的なパトロネージュの構造を色濃く引き継いでいる。ブランドは経済資本を背景に、アーティストや文化的実践と関わりながら、その制作活動に対して資金や空間、メディアへの露出といったリソースを提供する。だがその一方で、見返りとして自らのブランドイメージを高め、文化資本を獲得しようとする。すなわち、経済的な資本を文化的影響力へと変換するメカニズムが、現代のブランド・パトロネージュにも色濃く受け継がれているのだ。

この構造のなかでは、ブランドがアーティストに対して影響力を持つことは避けがたい。パトロネージュは本質的に非対称な関係であり、提供される支援には、しばしば「見えない条件」が伴う。アーティストは、自己表現とブランドの商業的要請とのあいだで折り合いをつけながら制作することを余儀なくされる。

また、ブランドが文化的プラットフォームとして振る舞うとき、その選択——「何を支援し、何を支援しないか」——は、文化的価値観の地図を描き変える力を持つ。そこでは、ブランドの世界観と親和性の高い「安全な」作品が優先され、政治性や批評性、実験性をもった表現が周縁化される可能性もある。

さらに、短期的なキャンペーンや一過性のプロジェクトが中心になることで、アーティストの長期的なキャリア形成や継続的な創作活動に対する視点が欠けがちになる。

創造的共生にむけて

ブランドによるパトロネージュが孕むリスク——商業的意図による表現の制約や、文化的多様性の縮減——は確かに無視できない。しかし、この関係性を、搾取や従属といった一方向的な構図として単純化して捉えるのも、また適切ではない。むしろ、ブランドとアート、カルチャーの協働は、双方にとって新たな創造的可能性を拓く場となり得るのだ。

アーティストにとって、ブランドとの連携は活動資金の新たな選択肢となり、従来の美術館やギャラリーの枠を超えた観客層やグローバルなマーケットへのアクセスをもたらす。一方、ブランドにとっても、アーティストの視点や表現を通じて、単なる商品を超えた文化的対話を生み出し、現代社会における自らの存在意義を再定義する機会となる。

たとえば、2023年にLVMHが主催した「LVMH Métiers d'Art」プログラムは、伝統工芸と現代アートを融合させる試みで、新進気鋭のアーティストに伝統工芸の現場での創作機会を提供している。ブランドは単なる資金提供者にとどまらず、アーティストとの対等な対話を通じて、伝統と革新が交錯する創作の場を共につくり上げたが、こうした事例は、ブランドとアーティストが互いの強みを活かし、緊張や制約を超えて新たな文化的価値を生み出す可能性を示している。

このように、ブランドとアーティストの関係は、対話と交渉のフィールドとして捉え直すことができる。そこには、時に商業的・創造的な摩擦や緊張を孕みながらも、異なる論理や視点が出会い、新たな創造が立ち上がる余地がある。

LVMH Métiers d'Art

歴史を振り返れば、システィーナ礼拝堂の天井画制作は教皇ユリウス2世の強い意志と政治的野心に半ば強制される形で始まった。しかし、その対等とはいえない関係性の中で、ミケランジェロは圧力と制約を乗り越え、人類の文化的遺産として今なお輝き続ける傑作を創り上げた。

パトロンとアーティストの関係は、歴史を通じて常に複雑で非対称的だった。私たちはそうした関係性には常に敏感で、慎重であるべきだ。しかしこれまでも、そうした緊張の中から、時代を超越する芸術が生み出されてきた事実にも目を向けよう。現代のブランド・パトロネージュもまた、経済的資本と創造的表現の融合により、新たな美や価値を創出する力を宿しているはずだ。

ゲーテがシスティーナ礼拝堂でミケランジェロの筆跡に人間の偉大さを見たように、今日のブランドとアートの協働は、商業と創造の交差点で、未来の傑作を生み出す一歩となりうる。たとえその出発点が戦略的であっても、そこから新しい美と深い意味が生まれる可能性を秘めているのだ。

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. アート市場とラグジュアリーの関係

アートとラグジュアリーは、創造性と感性を共有し、互いに影響し合って発展してきた。ファッションや宝飾品は芸術作品に着想を得て革新を続け、ブランドはアーティストとのコラボや財団設立を通じて文化への貢献も行う。エルメスやルイ・ヴィトンなどは店舗をギャラリー化し、購買体験を感動へと昇華させている。さらに、NFTや持続可能性といった現代の潮流を取り入れつつ、デジタルアートや環境問題への取り組みにも力を注ぐ。アートは今やラグジュアリーの中核であり、両者の融合は新たな価値を生み出している。

2. アート、カルチャー、ラグジュアリー:幸せな関係?

ラグジュアリーブランドは、芸術と文化という二つの領域との関係性を活用してきた。芸術との結びつきはブランドに「垂直性(格調高さ)」を与え、文化との連携は「水平性(親しみやすさ)」をもたらし、どちらもブランドの魅力を高める重要な要素である。両者のバランスを取ることで、ブランドは時代の変化に即しつつ、権威と共感の両立を果たしている。これらのバランスをとるため、多くのブランドがアート&カルチャー戦略を担う新たな役職を設置するなど、柔軟な体制づくりに動いている。

3. ミケランジェロの失敗が教えてくれること

システィーナ礼拝堂の天井画を描く前、ミケランジェロは自分を画家だとは考えていなかった。ローマ教皇ユリウス2世からその仕事を依頼されたときには強く抗議し、ローマから逃げ出そうとしたほどである。彼は、自分自身はあくまで彫刻家であり、フレスコ画の専門家ではないと考えていたのだ。しかし、失敗は彼にとって挫折ではなく、むしろ革新への入り口であった。最初の下絵はすべて描き直しとなり、足場は崩れ、塗った絵の具ははがれてしまうなど、困難が続いた。それでも彼が描きあげたものは、人類史に残る視覚芸術の最高傑作となった。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

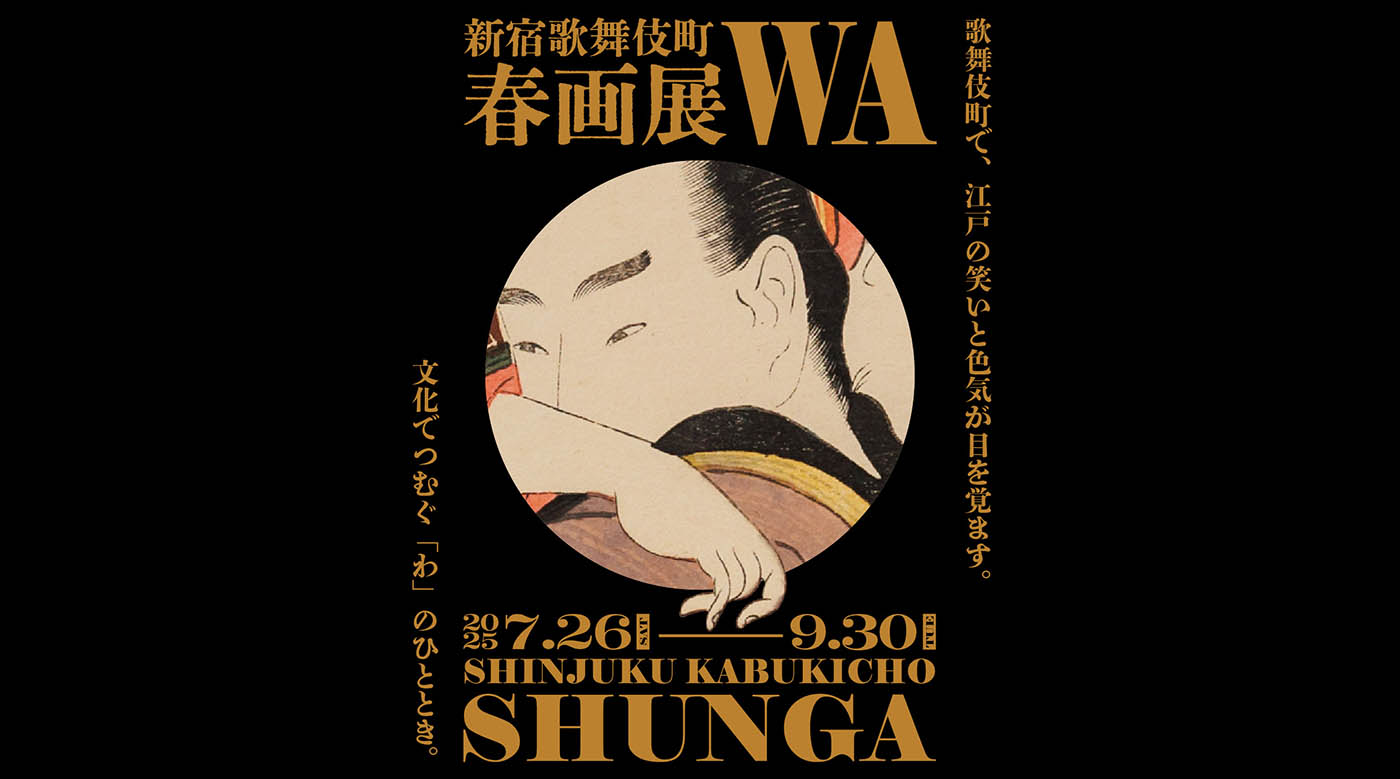

歌舞伎町で江戸のエロスとユーモアを交えた大人の文化体験

『新宿歌舞伎町春画展』が2025年7月26日(土)~9月30日開催🎭

2025年7月26日から新宿歌舞伎町で開催される春画展。「北斎漫画」の世界一のコレクターにして、春画の魅力を日本と世界に発信する第一人者である浦上満氏のコレクションから、菱川師宣、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川国芳など錚々たる浮世絵師の春画約100点を展示。江戸時代に「笑い絵」と呼ばれた春画を、単なるエロティックアートではなく江戸文化の知的側面から紹介するというユニークな企画だ。

会場は「新宿歌舞伎町能舞台」。以前視察で訪れたことがあるが、歌舞伎町のど真ん中の雑居ビルに突如現れる本格的な能舞台には驚かされた――。現代アーティスト林靖高氏の演出により、この特別な空間を活用した展示が実現する。「新宿歌舞伎町能舞台」だけでも一見の価値がるが、能舞台で春画を鑑賞するという、他では絶対に味わえない体験は興味をそそられる。

歌舞伎町の「なんでもあり」な雰囲気と能舞台の厳かな空気感――この対比が江戸文化の「雅と俗の共存」を現代に再現している。江戸文化を現代的な視点で捉え直す野心的な試み。楽しみ🐏

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓