- The Rest Is Sheep

- Posts

- #016_Sheep プラダを読む悪魔

#016_Sheep プラダを読む悪魔

プラダが2025年春夏キャンペーン「Acts like Prada」で作家モシュフェグとコラボし、『Ten Protagonists』という短編小説集を発表。キャリー・マリガンが演じる10人の女性を主人公とした物語だ。この取り組みは単なる広告ではなく「文化的プログラム」として、ブランドを思想や文化として確立し、プラダはファッションを超えた文化的キュレーターへと進化する。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

プラダを読む悪魔

©️The Rest Is Sheep

Pradaの短編小説

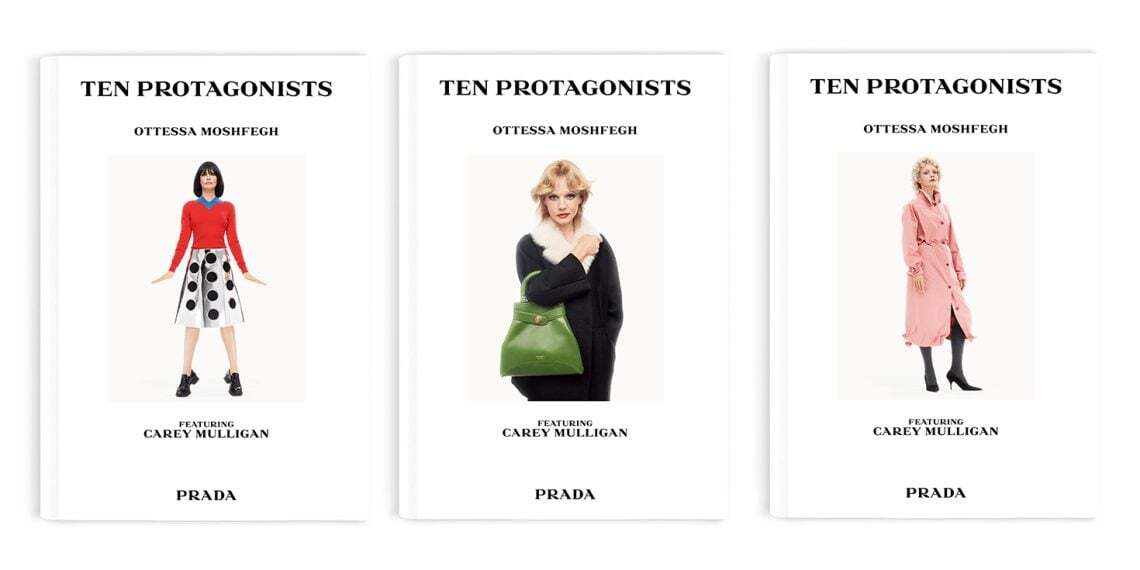

Pradaは2025年春夏レディースのキャンペーン「Acts like Prada」の一環として、『アイリーンはもういない』などの作品で知られるアメリカ人作家、Ottessa Moshfegh(オテッサ・モシュフェグ)とコラボレーションし、10編の短編小説からなる『Ten Protagonists』を発表した。

本書には、Moshfeghが生み出した10人の女性を主人公とする短編が収められており、各短編のタイトルにはそれぞれのキャラクターの名前がつけられている。これらの短編は、10パターンのPradaの服をまとった俳優のCarey Mulligan(キャリー・マリガン)の姿からインスピレーションを得て執筆されており(短編集にはそのビジュアルも収録されている)、物語と写真が響き合う構成となっている。

画像:Ten Protagonists

鋭く挑発的な筆致で女性キャラクターを描く作家として知られるMoshfeghによる、予測不能な主人公の物語とPradaのビジュアルが交差することで、独自の世界観が生まれている。たとえば、1970年代風の前髪にキャットアイ・メイクを施し、淡いピンクのブラウスにパンク・シーンを彷彿とさせる黒いレザーベルトを合わせたプログラマー、Alinaの物語はこんな風に始まる。

アルゴリズムによれば、あなたと私は相性が悪いはず。出会うのを楽しむなんてありえない。アプリは私たちのマッチ率を低く表示し、左にスワイプするよう警告していた。でも、私はいつだってグリッチやありえない確率に惹かれてしまう。

この一節からも、Pradaが単なる「美しさ」だけでなく、「違和感」や「引っかかり」をもたらすブランドであることがわかる。Pradaのビジュアルは単なるスタイルではなく、物語の一部として機能しているのだ。

文化的影響力とキュレーション

『Ten Protagonists』は、単なるプロモーションツールではない。これは、近年Pradaが積極的に推進しているブランド体験の拡張の一環であり、製品デザインやマーチャンダイジングとは異なる「文化的プログラム」への投資でもある。こうした文化的投資は、ブランドのマーケティングの枠を超え、その存在意義そのものを強化する役割を担っている。

実際、Pradaと姉妹ブランドのMiu Miuはこれまでも、「Prada Reporter」「Prada Journal」「Miu Miu Tales and Tellers」といったプロジェクトを展開し、単なる広告ではなく、文化的な場を通じてブランドの価値を表現してきた。これらの取り組みは、ブランドが単なる製品の集合体ではなく、思想や文化そのものとして自らの存在を確立しうることを示している。

そして、文化と渾然一体となったブランドは、文化というフィルターを通じて、人々の「ライフスタイルそのもの」になりつつある。この変化について、Pradaの会長であるPatrizio Bertelli(パトリツィオ・ベルテッリ)は昨年のFinancial Timesのインタビューで次のように語っている。

私たちは、単に商品を売るのではなく、それを超えたブランドのアイデンティティを築くことに価値を見出しています。Pradaというブランドを、一つの考え方や体験として確立したいのです。…結局のところ、現代のラグジュアリーとは、食、旅行、アート、文化、そしてファッションを通じた「生活の質」にほかなりません。

ラグジュアリーブランドは、もはや高級品を売るだけの存在ではない。アイコニックなロゴや伝統的な職人技だけでは、ブランドの差別化には不十分だ。重要なのは、ブランドが社会とどう対話し、どのような文化的価値を生み出していくかである。

この点において、ラグジュアリーブランドは単なるファッションメーカーではなく、テイスト、美意識、洗練されたライフスタイルのキュレーターでもある。彼らは、文化的アジェンダを設定し、人々の服装や価値観に影響を与え、新しいトレンドを(追うのではなく)生み出す「テイストメーカー」であり、「文化的な声」だ。

キュレーションは、現代のラグジュアリーブランドにとって最も重要な「商品」の一つとなっている。Pradaは、文学、デザイン、映画、写真、ジェンダー、持続可能性といった文化領域に積極的に関わり、単なるファッションブランドではなく、文化の一部としての地位を確立しようとしている。

そして、その中心にあるのが、「Pradasphere」だ。

Pradasphere

2014年、ロンドンの老舗百貨店Harrodsで開催された展覧会「Pradasphere」は、単なるブランドの回顧展ではなかった。そこでは服そのものよりも、その背景にあるインスピレーション――映画、建築、アートとの交差――が強調された。

この試みは、2023年の「Pradasphere II」において、さらに大規模に進化した。上海を舞台に、アート、建築、スポーツといった分野においてPradaがいかに文化のキュレーターとして機能しているかが明確に示された。Pradaは、ブランドを単なる服の販売にとどまらない、文化的な運動体として位置づけた。

画像:Pradasphere II

このプロジェクトはPradaが長年にわたって築いてきた、アート、建築、映画などとの関係性を再確認する場にもなった。たとえば、建築家Rem Koolhaas(レム・コールハース)とのコラボレーションによる「Fondazione Prada」、Wes Anderson(ウェス・アンダーソン)との映画プロジェクト「Castello Cavalcanti」など、Pradaは常にファッションの枠を超えた活動を続けてきた。

ラグジュアリーブランドに求められるのは、もはや「高級な商品」ではなく、「文化的な存在」であることだ。ブランドが持つ美学や理念が、アート、デザイン、映画、文学といった文化的領域と強く結びついているほど、その価値は揺るぎないものとなる。こうした文化的な基盤を持つブランドは、単なるトレンドやマーケティング戦略では再現できず、模倣や後追いを許さない。

Pradaにとって、そのシンボリックな場がPradasphereだ。Pradasphere中にわたって広がるPradaの思想や美学、価値観は、それらに共鳴する人々を生み、ブランドの文化的影響力を高めている。

『10人の主人公たち』

『Ten Protagonists』は、単なるファッションキャンペーンではなく、Pradaが長年積み重ねてきた文化的投資の系譜に連なる試みだ。そしてそれは、文学とビジュアルを融合させ、物語を通じてブランドの美学を再解釈する実験でもある。このプロジェクトは、ラグジュアリーブランドが「商品を売る」だけでなく、いかに文化的な存在であろうとしているかを示している。

Pradaは『Ten Protagonists』を通じて、現代女性の多面性とその内面世界の豊かさを表現した。Carey Mulliganが演じる10人の女性キャラクターは、プログラマー、写真家、アーキビスト、研究者など、それぞれ異なる職業や価値観を持ち、単なるファッションアイコンではなく、自らの物語を持つ存在として描かれている。こうしたアプローチは、表層的な流行を追うものではなく、時代の変化を映し出し、それを物語として提示する試みでもある。

画像:『Ten Protagonists』

Moshfeghとのコラボレーションによって生まれた10人の架空の女性たちは、単にブランドのイメージを表現するためのキャラクターではない。それぞれが独自の物語を持ち、異なる視点から世界を見つめ、読む者に問いを投げかける。このプロジェクトは、ファッションを超えた文化的な対話の場を生み出し、ブランドがどのように社会と関わり、価値観を提示できるかを示している。

この試みが示唆するのは、ラグジュアリーが、単なるステータスシンボルではなく、文化的な対話の場として機能する未来だ。消費者はもはや、ブランドが発信するメッセージを一方的に受け取るだけではない。彼らはその物語の一部となり、解釈し、共感し、新たな視点を得ることを求めている。『Ten Protagonists』は、まさに文化やライフスタイル、価値観の共創の場を提供する試みなのである。

このプロジェクトが描く10人の女性たちは、それぞれが異なる人生を歩み、独自の世界観を持っている。しかし、そんなバラバラな彼女たちを唯一結びつけるものがある。それはーーどのような背景を持ち、どのような生き方を選んでいようとーーPradaを纏う女性は、常に自らの物語の主人公であるという事実だ。

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. Pradaの10億ユーロのリテール投資計画

Pradaは2024年より5年間で10億ユーロを投じ、小売店舗を強化する。高級消費者の「体験型ショッピング」需要に応え、衣服、食品、アートを融合した空間を提供する狙いだ。ニューヨークを含む主要都市で不動産を取得し、ブランドの文化的アイデンティティを強調。実店舗は単なる販売の場ではなく、顧客と文化的対話を生む場となるべきだとPatrizio Bertelliは語る。

2. Ottessa MoshfeghがPradaのための新作短編小説について語る。

Moshfeghにとって、この短編集の執筆はそれまでの彼女の作風とは大きく異なり、挑戦的な経験となったようだ。衣装から出発し、そこからキャラクターを作り上げていくという、普段とは逆の手順を彼女は「外側から内側へ」のアプローチと表現し、一種の「翻案作業」のようだったと言う。また、各キャラクターについて、表面的な描写に留めず、「彼女たちは私たちに見せたいと思っている人生の一側面だけを見せているが、実際にはもっと大きく深い人間なのだ」という意図を持って、キャラクターに謎めいた奥行きを持たせることを心がけたと説明している。

3. ニュースレター「Perfectly Imperfect」のOttessa Moshfegh

「家の中でマジックテープ式のアンクル・ウェイトを装着すると、地に足がついたような感覚になって、生産性が高まる。私は犬の散歩以外ではまったく運動をしない。仕事中はアンクル・ウェイトを装着しているが、これは20秒ごとに立ち上がらないように注意を促してくれる。この数ポンドの重りが、私にちょうどよいブレーキをかけてくれるのだ。そして、アンクル・ウェイトを装着している日は、なぜか精神的に統合されたような気分になる。アンクル・ウェイトは、私の「hair shirt(懺悔用の衣服)」なのだと思う」

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

週に一度突如現れる、移動式リスニングバー『minibar MIDORI』

都内で移動式のリスニングバー「minibar MIDORI」(@minibar_midori)が期間限定で営業中。バー機能が搭載された車と移動式EVリスニングルーム(モバイルSS)の2台が連なり、バーで購入した酒を飲みながら真空管アンプで高音質な音楽を楽しめるとのこと。週1回不定期で都内に出現し、春頃まで運営予定。運行情報はおあしす教授(@oasis_kyoju)のインスタグラムで発信。

昨日までの三連休は三軒茶屋のふれあい広場に出店していたらしい。春までの営業予定(?)とのことなので、ぜひ一度遭遇したい。

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓