- The Rest Is Sheep

- Posts

- #054_Sheep アメイジング・ユニバース・オブ・A24

#054_Sheep アメイジング・ユニバース・オブ・A24

2012年の創業から13年でアカデミー賞21冠、企業価値35億ドルへと成長したA24。作家主義への徹底したコミットメントと革新的なマーケティングで「A24映画」という新ジャンルを創出し、劇場で観る人の60%以上が「A24だから」と選ぶブランドロイヤリティを確立した。しかし、投資マネーを得て企業価値35億ドルの「アートハウス・ユニコーン」となった今、A24は深いジレンマに直面している。芸術的誠実さと、スタートアップ的な成長論理、すなわち作家主義と資本主義の間で、インディペンデント映画の救世主はオルタナティブであり続けられるのだろうか。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

↓無料登録はコチラから↓

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

アメイジング・ユニバース・オブ・A24

©️The Rest Is Sheep

A24の映画を劇場に観に行く人の60%以上は、それがA24の映画だから観に行くんだ。

Ken Fox(A24に出資している投資会社Stripesの創業者/パートナー)

2025年5月、カンヌ国際映画祭での『エディントンへようこそ』プレミア上映を前にして、会場のパレ・デ・フェスティバル・エ・デ・コングレは熱気に包まれていた。そして、スクリーンにA24のロゴが映し出されると、観客から拍手が湧きおこった——映画スタジオのロゴが歓迎される。2025年の今、そんな特権を持つのは、ほぼA24だけだろう。

2012年にニューヨークで誕生したこのスタジオは、わずか13年で21のオスカー像を獲得。『ムーンライト』(2016)や『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(2022)といったアカデミー賞受賞作から、『ヘレディタリー/継承』(2018)、『ミッドサマー』(2019)のようなカルト的熱狂を生んだ作品群まで、A24はそのユニークな「ルック&バイブ」で、インディペンデント映画の地図を塗り替え、「A24 films」という新たなジャンルを生み出した。

2022年アカデミー賞(Reuters)

その影響は映画業界の枠を超え、現代文化の随所に浸透している。2025年3月には老舗出版社Simon & Schusterの出版責任者のSean Manningが「書籍界のA24」を目指すと宣言し、その前年の9月にはAsylum Venturesの創業者、Nick Chirlsが「A24からインスピレーションを受けた」と公言している。こうした発言が暗黙のうちに含意するのは、A24が洗練された人々のための「何か」の代名詞になっているという事実だ。そしてその「何か」は、単なる映像作品に留まらず、ポッドキャスト、文学、デザイン、グッズ、そしてライフスタイルにまで及んでいる——A24は、もはや単なる映画スタジオではなく、一つの「世界」、すなわちカルチュラル・ユニバースを築き上げているのだ。

A24誕生の物語

A24は最初から型破りな存在だった。2012年、インディー映画が停滞し、米国の観客がスーパーヒーロー映画に殺到していた時期にニューヨークで設立される。創業初期のスタッフが振り返るように、「当時の映画会社は、どこもMiramaxの派生か、その反動として存在し、それらの会社は、かつてのMiramax作品を観ていた観客層と一緒に年齢を重ね、古びてしまっていた」のだ。

1979年にワインスタイン兄弟によって設立されたMiramaxは、80年代から90年代にかけて、スティーヴン・ソダーバーグの『セックスと嘘とビデオテープ』(1989)のような画期的な作品を配給し、クエンティン・タランティーノやケヴィン・スミスらを世に送り出すなど、インディペンデント映画をメインストリームの現象にした立役者だった。しかし、『パルプ・フィクション』(1994)が公開される頃には既にディズニーの傘下となっており、2000年代に入ると、その作品群は『コールド マウンテン』(2003)のようなオスカー狙いの保守的な大作へと傾斜し、初期の反骨精神は失われていた。

この閉塞を打ち破ろうと、ダニエル・カッツ、デヴィッド・フェンケル、ジョン・ホッジスの三人が立ち上げたのがA24だ。彼らは「自分たちの世代のためのアートハウス」を掲げ、低コストとデジタル・ファーストのプロモーションで収益化できると信じた。カッツはウォール街の投資会社、Guggenheim Partnersから1,400万ドルのシード資金を調達し、チームを編成した。社名は、カッツが「今こそやるべきだ」と決断したときに走っていたイタリアの高速道路に由来する。

何より重要なのは、A24の哲学の核心にある「作家主義(Auteurs)」への徹底的なコミットメントだ。ハリウッド大手スタジオが、脚本家、監督、スタジオ幹部による複数のフィルターを通して「四象限映画(Four-quadrant movie)」——25歳未満の男女と25歳以上の男女という4つの主要な層すべてにアピールするよう設計された、均質化された作品——を量産しようとするのに対し、A24は「脚本と監督を兼ねる作家」と組み、彼らの唯一無二の視点に作品全体を託す。作家を「雇う」のではなく、作家に「作品を任せる」姿勢こそが、A24を単なる映画会社ではなく、「作家たちのためのプラットフォーム」として際立たせることになる。この根源的な哲学が、後のブランド拡張戦略の揺るぎない基盤となった。

配給の時代

最初の数年間は、配給会社としてのみの活動だった。彼らは映画祭を巡り、他社が資金提供した完成作品を買い取り、ポスターや予告編を作成し、劇場公開を手配する。うまくいえば、わずかな利益を捻出できる。

選んだのは、大手が拾わないが「尖った光」を放つ作品群だった。ハーモニー・コリンの『スプリング・ブレイカーズ』(2012)やソフィア・コッポラの『ブリングリング』(2013)はその象徴であり、特に後者はA24にとって初めての商業的ヒット作となった。

この時期のA24を際立たせたのは、大胆かつ巧みなマーケティング戦略だ。ハリウッド大手が莫大な広告費で圧倒する中、インディー会社にとってゲリラ的な宣伝は生命線だった。かつてMiramaxを躍進させたワインスタイン兄弟は、作品の暴力や性描写をめぐる論争をあえて煽り、新聞や雑誌に記事を量産させることで作品の知名度を稼いだ。しかし2010年代に入ると、そうした旧来メディアは影響力を失い、同じ戦術は通用しなくなっていた。

その空白を巧みに突いたのがA24だった。彼らは安価で即効性のある新しい「ハイプ・マシン」、すなわちSNSを最大限に活用した。作品をめぐる物議やミームを意図的に増幅させることで、大手に劣らない宣伝効果を生み出し、観客を自ら「作り出す」ことに成功したのである。

たとえばロバート・エガースの『ウィッチ』(2015)では、悪魔崇拝を謳うカルト宗教団体サタニック・テンプルをプロモーションパートナーとして選定するという物議を醸す戦術を採用した結果、メディアの注目を集め、「論争と物語」を生み出し、この映画を「文化的な事件」へと変えることに成功している。大作映画が数千万ドル規模の広告費を投じて露出を確保するのに対し、A24は数分の一の予算で同等かそれ以上の熱狂をつくり出した。

このアプローチの核心には、観客を「受け手」ではなく「共犯者」にする」戦略がある。SNS上で生まれるミームやファンダム的言説は、A24にとっては単なる口コミではなく「作品の延長線」として機能する。観客は映画を観るだけでなく、ツイートし、拡散し、グッズを買い、語り合うことで「A24文化」の一部を担うことになる。この「共犯者」意識こそが、A24のブランドを強固なものとした。

製作への飛躍

話題が高まるにつれ、はるかに費用がかかりリスクの高い事業への野心も膨らんだ。A24は自ら映画の開発、資金調達、製作へと乗り出すことになる。

2016年、A24は初の共同製作映画『ムーンライト』を公開した。マイアミで育ち、自分のセクシュアリティと折り合いをつけようと苦悩する黒人の少年を描いた物語だ。低予算、無名のキャスト、長編2作目の監督――何一つ「興行的に成功する」要素はなかった。しかし批評家は絶賛し、同作はアカデミー作品賞を受賞した。

A24は『ムーンライト』を単なる「難しい」インディー映画としてではなく、普遍的な物語として位置づける巧みなキャンペーンを展開した。テルライド、トロント、ニューヨークといった威信ある映画祭での戦略的上映により、批評家とオピニオンリーダーの支持を早期に獲得。ポスターには「This is the story of a lifetime」というシンプルなコピーを掲げ、人種やセクシュアリティといった属性を前面に押し出すのではなく、人間の普遍的体験としてのアプローチを貫いた。

批評家の絶賛コメントを全てのタッチポイントで活用し、著名人やファンによるSNS上での有機的な支持を増幅させることで、2016年10月21日に4館限定で公開された本作品は、アカデミー賞直前の翌年2月には1,014館まで増加、最終的な興行収入は全世界で6,530万ドルとなった(制作費は150万ドル)。この成功は、マイノリティの物語を「ニッチ」ではなく「メインストリーム」へと押し上げるA24のマーケティング手腕を証明するものとなった。

Moonlight(2016)

興味深いのは、このような作品ごとのマーケティングの積み重ねが、やがて「A24らしさ」という美学を形成していったことだ。バリー・ジェンキンスの静謐な映像詩、アリ・アスターの不穏なホラー、ソフィア・コッポラの都会的な寓話――いずれもまったく異なる作家のビジョンであるにもかかわらず、観客はそれらをひとつのまとまりとして「A24 Films」と認識する。そこには、静けさと暴力、ユーモアと不安、親密さと異化効果が同居する独特の「ルック&バイブ」が漂う。

このパラドキシカルな現象――作家主義の多様性が集まることで逆に一貫した「A24美学」が立ち上がること――こそ、マーケティングと美学が結びついたA24の革新である。それは単なる宣伝手法の巧みさにとどまらず、「観客にどう見られるか」まで含めて作品をデザインする、新しい映画会社のかたちを示している。この革新は、ブランド拡張の基盤となり、A24を多角的な文化帝国へと導く。

文化的ハブへの進化

A24は映画会社としての成功に安住することなく、むしろその枠組みを壊し続けてきた。創業から十余年、彼らの軌跡は「スタジオ」から「文化的コングロマリット」への進化の物語である。

まず象徴的なのがテレビ部門だ。HBOと共同制作した『ユーフォリア』は、Z世代の欲望や孤独をむき出しに描き、賛否を巻き起こしながら一大センセーションとなった。第3話で40本近いペニスが映し出されるという挑発的な演出は、保守派団体Parents Television and Media Councilから「暗く、退廃的で虚無的」と非難され、HBOとAT&Tに打ち切りを求める声明まで出された。しかし、そうした批判や論争こそがA24らしい。スキャンダルを燃料に変え、若い観客を惹きつけ、テレビ領域での確かな地位を築いたのだ。

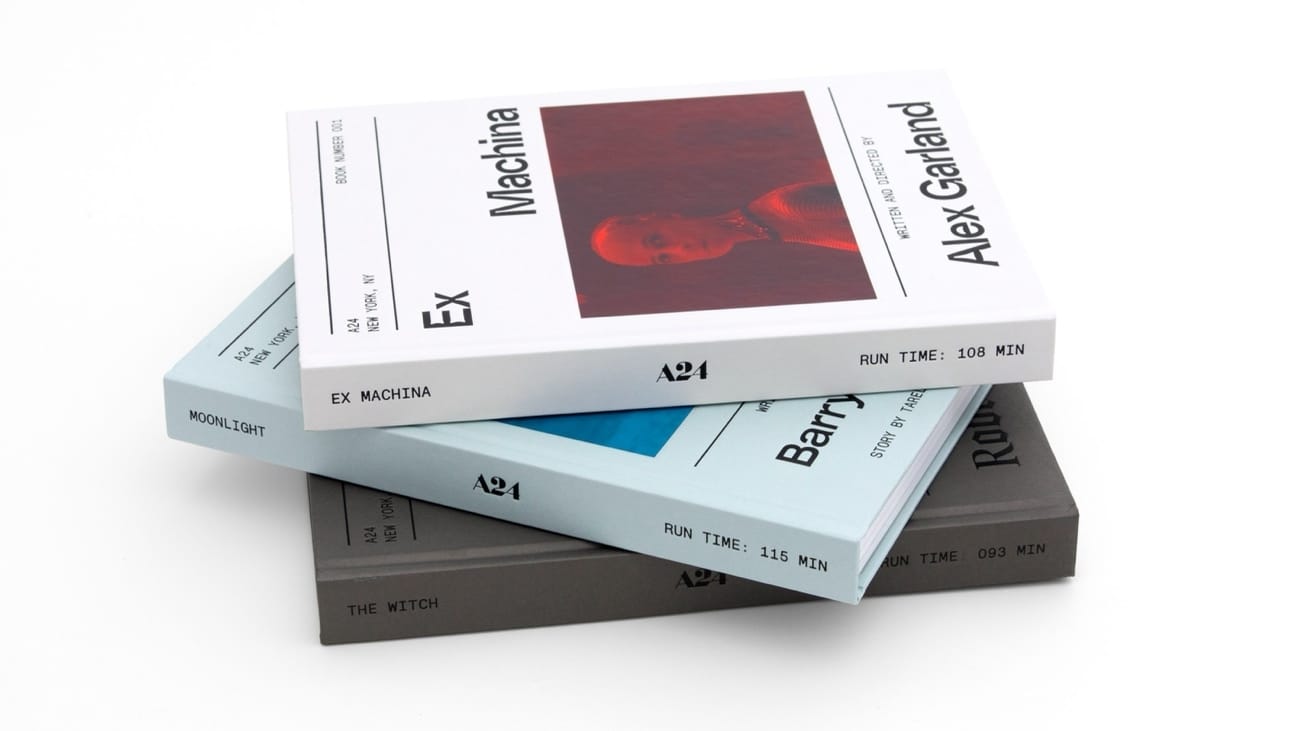

その創造的エネルギーは紙の上にも流れ込む。2019年に立ち上げた「A24 Books」は、単なる映画の脚本集を超えて、フランク・オーシャンやカルメン・マリア・マチャドらによるエッセイとともに美しい装丁の書籍として届けてきた。「観る」から「読む」へ──A24は物語の体験をメディア横断的に拡張している。

A24 Books

音楽部門「A24 Music」もまた、単なるサウンドトラック制作を超える試みだ。2025年には南ロンドンのシンガーソングライター、マーク・ウィリアム・ルイスと契約し、本格的な音楽レーベルとして歩み出した。A24の「物語づくり」は、映像にとどまらず音の世界へと広がっているのだ。

舞台芸術とライフスタイルの領域でも、A24は自らの世界観を立体的に展開する。ニューヨーク、オフ・ブロードウェイの老舗劇場「チェリー・レーン・シアター」を買収し、そこに併設するレストラン「ワイルド・チェリー」では、観客が作品の余韻をそのまま味わえる空間を作り上げ、観客が日常生活の中で「A24的体験」を味わえる場を創出しようとしている。

Cherry Lane Theater(The New York Times)

ファンダムを支えるもう一つの柱がマーチャンダイジングとメンバーシップ・プログラムだ。A24は映画ごとに、TシャツやZineなど「熱のこもった付随物」を丁寧に作り出してきた。中でもロゴ入りのアパレルは即完売し、そのロゴをタトゥーに刻むファンまで現れる。会員制プログラム「AAA24」では、限定グッズや試写会、イベントへの招待を通じて、単なる消費ではなく「A24ワールドへの参加」という感覚を共有する——ソフィア・コッポラは、「ウェストビレッジで、A24のロゴ入りリードで犬を散歩させている男性を見たとき、この会社は成功したんだと確信したの」と語った。

そして近年、A24は未来のカルチャーづくりにも手を伸ばしている。AIツールの研究を進める「A24 Labs」では、映像制作の新たな可能性を探る一方で、ゲームやスポーツといったマスカルチャーとの接点をも模索している。人気ゲーム原作の映像化企画やNFLとの提携交渉といった試みは、A24の本質をよく示している。「ヒットコンテンツを借りる」のではなく、「既存の物語をA24の視点で再構築する」こと。その問いを投げかけ続けることこそが、彼らの挑戦であり、ブランドを支える精神そのものなのだ。

こうした多面的な活動の根底にあるのは、「A24は単なる制作会社ではなく、カルチャーを束ねるハブである」という確信である。映画、テレビ、本、音楽、舞台、ライフスタイル、テクノロジー──どの領域でもA24はその「らしさ」を失わず、むしろ観客の感性を更新し続けている。そして今もなお、この会社の物語は序章にすぎない。A24が描くのは、映画の未来ではなく、文化そのものの再編なのかもしれない。

スタートアップとしてのA24

しかしながら、A24の多角化を突き動かしているのは、その創造的ビジョンだけではない。その背後には、ハリウッドの旧来型スタジオとは異なる、シリコンバレー的な成長論理が潜んでいる。A24を読み解く鍵は、映画スタジオとしての顔と、スタートアップ企業としての顔、そしてその二つのあいだに走る緊張関係にある。

2022年3月、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』がSXSWでプレミア上映された同じ週に、Stripes主導による2億2,500万ドルの資金調達が発表された。さらに2024年6月には、OpenAIの主要投資家として知られるThrive Capitalが中心となり、他の投資家と共に7,500万ドルを追加出資。結果、A24の企業価値は35億ドルと評価され、Thriveの創業者ジョシュア・クシュナーも取締役に加わった。これは単なる資金調達ではない。A24が映画会社を超え、テクノロジーとカルチャーの交差点に立つ「カルチュラル・コングロマリット」へと姿を変えつつあることを示すサインだった。

35億ドルという評価額は、A24をインディーズ映画界における稀有な存在、すなわち「アートハウス・ユニコーン」へと押し上げた。しかし、その輝きの裏には矛盾も潜む。スタートアップの論理は「スケール」――できるだけ早く、できるだけ大きく成長することを命題とする。だが、作家主義的な映画製作は本質的にスケールしない。アリ・アスターは『ヘレディタリー/継承』を数年にわたって構想し、神経の一本まで練り上げた。ケリー・ライカートは『ファースト・カウ』で、ひとつの光や沈黙の質感を確かめながら、時間を丹念に積み重ねた。彼らの作品は、工場で複製できる製品ではなく、時間という不可逆の素材をゆっくりと溶かし込みながら結晶化する芸術に属している。

テック業界のマントラは「Move fast and break things(素早く動き、破壊せよ)」だ。しかし映画において壊れたものは、二度と元に戻らない。無理に急げば、繊細さは失われ、観客の心に刻まれるはずの輝きも消えてしまう。

いまA24は岐路に立つ。スタートアップとしてスケールを追うのか、スタジオとして芸術的誠実さを守るのか。それとも両者を両立させる第三の道を切り開けるのか。2億2,500万ドルと7,500万ドルの投資、そして35億ドルの評価額は、単なる数字ではない。A24が何者になるのかを占う賭けであり、同時に「インディペンデント映画は資本主義の論理の中でどこまで生き延びられるのか」という問いを突きつける試金石なのである。

成功のジレンマと課題

こうして「ユニコーン」となるまでに成長したA24。その成功は、同時に新たなジレンマをも生み出している。インディペンデント映画の旗手から文化的コングロマリットへ――その目覚ましい進化の裏には、乗り越えるべきいくつかの課題が潜んでいる。

まず問われるのは、インディペンデント性のゆらぎである。A24は「作家のためのスタジオ」という理念を掲げ、ハリウッドの均質化に抗う存在として出発した。しかし、企業としての成功は、やがて資本の論理と向き合うことを避けられない。Miramaxが辿った道を思えば、「作家主義の聖域」がいつしか市場原理に飲み込まれてしまう危うさは、決して杞憂ではない。

さらに近年、「A24らしさ」という神話がブランドとしての力を持ち始めている。もともと多様な作家性の交差から生まれた個性が、いまや「A24作品=こういうもの」という固定観念や期待値を伴うようになった。ホラーなら知的で不穏、青春映画なら退廃と抒情——その期待はマーケティング上の武器となる一方で、作家たちの表現を囲い込む檻にもなりかねない。ファンの熱狂が批評を凌駕し、「感じる」ことが「考える」ことを置き換えてしまうとき、オルタナティブの輝きはやがて様式へと変わる。

また、拡張の果てに生まれる脆さも見逃せない。テレビ、出版、音楽、舞台、テクノロジー——多様な領域をまたぐA24の実験は、確かに文化を再構成する試みだが、同時にリソースの分散をも意味する。NFLとの提携が頓挫したことは、成功の速度と持続性のバランスが常に紙一重であることを示している。挑戦が多いほど、失敗もまた増える。それを恐れずに進むことがA24らしさだとしても、規模の拡大は必然的に「どこまでがA24なのか」という問いを突きつけてくる。

そして、沈黙の政治性という新たな課題もある。2024年のアカデミー賞で、『関心領域』のジョナサン・グレイザー監督がスピーチでイスラエルとガザをめぐるパレスチナ問題に言及した際、A24は明確なコメントを出さなかった。中立を保つ判断だったのかもしれないが、その「沈黙」は「選択的沈黙」として批判を招いた。ここには、企業としての慎重さと、文化を牽引する存在としての責任の間で揺れるA24の姿が映し出されている。グレイザーの言葉が芸術家としての勇気を象徴するなら、A24の沈黙はブランドとしての限界を示す鏡だったのかもしれない。

why hasn't A24 or Film4 come out with a statement in support of Jonathan Glazer? it's their film, their artist, they should be backing him up in the face of this ridiculous smear campaign

— Chris Osborn (@Chris_Osborn)

3:12 PM • Mar 19, 2024

A24の強みと課題は、常に表裏一体の関係にある。作家主義の徹底がブランドを生み、拡張の野心が持続性を脅かす。理念と市場、個と集団、沈黙と発信——その狭間でA24は問い続けている。いかにして自由を守り、なお成長を続けられるのか。その答えを探す旅こそ、A24という物語の次なる章を形づくることになるのだろう。

芸術と商業のはざまで

A24のこれまでの歩みを振り返ると、それはインディペンデント映画の理想を掲げながらも、同時に資本主義的成功の最前線を疾走するという、二重の運動として理解することができる。作家主義を旗印にしつつ、その作家主義を「ブランド」として商品化し、拡張する——A24は芸術と商業のあいだで、常に危うい均衡を保ちながら歩んできた。

この綱渡りの困難さは、単なる企業戦略の問題を超え、現代の文化産業そのものが直面する構造的矛盾を体現している。オルタナティブであることがマーケティング資源に転化される時、独立性は制度化され、批評性はファンダム的な消費へと吸収されていく。A24は、そのプロセスを最も鮮明に可視化した存在だと言えるだろう。

そして重要なのは、この矛盾に「正しい解」が存在しないということだ。むしろA24の未来は、この張り裂けそうな緊張をどのようにマネジメントし、どのように再物語化するかにかかっている。芸術と商業の狭間で漂うこと自体が、A24の宿命であり、同時にその魅力の源泉でもあるのだから。

言い換えれば、A24の物語は「インディペンデント映画の勝利譚」ではない。それは「インディペンデント精神がいかに制度化され、消費社会に再編成されていくか」を描いた、私たち自身の時代を映す現代的寓話なのだ。

A24の物語は、まだ途上にある。作家主義と資本主義、批評と消費、そのどちらかに回収されない新たな地平を示せるか――それこそが、次の10年に向けた、私たち観客、そして文化そのものの未来を占う最も重要な問いでもあるだろう。

もしA24がこの緊張の只中でなお「美しい不安定さ」を保ち続けることができるのなら、その存在自体が、芸術と市場の関係を更新する一つの実験として記憶されるはずだ。そしてその実験の結末は、まだ誰にも見えていない。

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. A24の危険な賭け

A24は、インディ映画界のカルト的旗手として独自の地位を築いてきたが、近年は資金力を背景に商業規模の拡大を狙っている。NFLやスポーツ、アクション、人気フランチャイズや伝記映画、ストリーミング向けドラマなど、ジャンルを広げつつも、独自の美学やファン文化を維持することを目指す。過去には『ムーンライト』や『Euphoria』などで成功を収め、投資家から2億2500万ドルを調達、企業価値は25億ドルに達した。一方で大作映画や新ジャンルへの挑戦にはリスクも伴い、作品によっては興行的失敗も経験。A24は引き続き、インディー系ならではの才能育成と新たな商業ヒット創出の両立に挑戦している。

2. A24の進化

A24は、映画配給会社からスタジオへと進化し、独自のブランドを築いた。挑戦的な作品を大衆に訴求する姿勢が支持され、『ムーンライト』や『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』などの成功で知られる。一方で、商業的な成長を追求するスタートアップとしての側面も強く、失敗に終わったNFLとの提携模索やVC資金の受け入れに見られるように、利益追求の動きも顕著だ。A24は、映画だけでなくポッドキャストや書籍など多角化を進め、ブランドロイヤルティを確立。ファンからは映画の救世主と見られるが、批評家からは芸術より商品を優先するとの声も。ハリウッドがリスク回避傾向に傾く中、A24は独自の「雰囲気」を武器に、観客の感情に訴える作品を提供し、現代映画の方向性を示す存在として注目される。

3. A24初のレストランはアートハウス風サパークラブだ

A24が手がける初のレストラン「Wild Cherry」が、同社が2023年に買収・改修したニューヨークの名門劇場チェリー・レーン・シアター内にオープンする。料理を手がけるのは、名店「ミネッタ・タバーン」を復活させたリー・ハンソンとリアド・ナスル。約45席の店内は、往年のニューヨークらしい温かみを感じさせる内装で、ステーキやキールバサ、キーレモンパイなど中西部のサパークラブを思わせる料理が並ぶ。劇場公演前後に楽しめる構成で、名物バーガーや巨大グラスで供されるスコーピオン・ボウルも話題を呼びそうだ。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

※ 今週もお休みです🐏

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓