- The Rest Is Sheep

- Posts

- #033_Sheep エブリシング・エブリウェア・オール・オン・スクリーン(前編)

#033_Sheep エブリシング・エブリウェア・オール・オン・スクリーン(前編)

宿泊の枠を超えて日常のあらゆるサービスを取り込もうとするAirbnbの「Everything App」化は、私たちにリアルな体験を約束する一方で、そこにたどり着くまでにはこれまで以上にスクリーンと向き合わなければならないという矛盾を孕む。スクリーンなしでは現実の体験にたどり着くことができないという現実や、ChatGPTによる時間の「効率化」などの事例を手がかりに、スクリーンこそが現代人の生活の舞台であることを描き出す。デジタル体験と現実体験のねじれ、AIやSNSが引き起こすスクリーン依存のパラドックスを通じて、私たちの「いま」を読み解く。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

エブリシング・エブリウェア・オール・オン・スクリーン(前編)

©️The Rest Is Sheep

Airbnbの再発明

はい、時間になりましたー。それでは今日の講義始めたいと思います。

早速ですが、みなさんAirbnb使ったことありますか?あ、頷いてる方、結構いらっしゃいますね。ゴールデンウィークもあっという間に終わって、いろいろ埋まっちゃう前に夏休みの計画でも、って感じでAirbnb使おうかなって人もいるかもしれないですし、とにかく最近はどこもホテルが高いですからね、国内海外問わず旅行の際の宿泊手配の手段の一つとして定着してきてるのかもしれません。

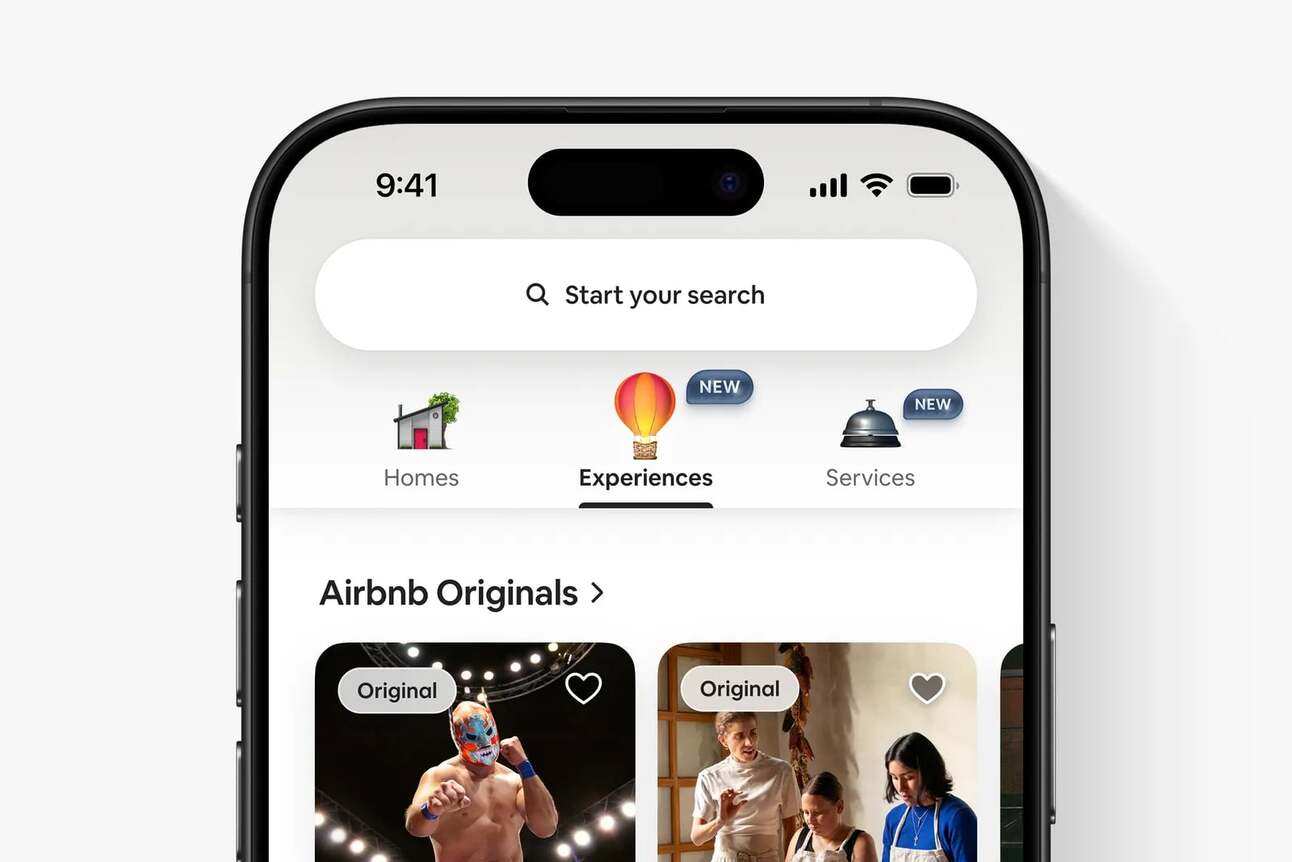

さて、そんな中、ちょうど2週間近く前になりますが、2025年5月13日にAirbnbが大きなアップデートを発表しました。これ、SNSでもちょっと話題になってましたが、今回のアップデートのポイントは、Airbnbが「宿泊」の枠から飛び出した、ってところです。Airbnbのアプリ上で、マッサージや散髪、プロのシェフが自宅で料理してくれるサービス、あるいは地元の人と一緒にアクティビティに参加できる体験なんかが予約できるようになったんですね。つまり、Airbnbが一気に「日常のサービスプラットフォーム」っぽい顔を見せてきたわけです。

この背景には、AirbnbのCEO、Brian Cheskyさんの強い思いがあります。彼いわく、今回のアップデートは単なる機能追加ではなく、Airbnbという会社自体が大きく変わろうとしている、その一環だと。

具体的には、「Airbnbを年に1〜2回、特別なときに使われるバケーション用アプリから、日常的に使われるありとあらゆる「サービスと体験の入り口」に変えていきたい」と。目指すのは、短期宿泊だけじゃなくて、個人シェフ、美容師、パーソナルトレーナー、ツアーガイド——つまり、あらゆる「人とサービスをつなぐ場」としてのAirbnb。CheskyさんはこれをAirbnbが「Everything App」になるためのステップだと位置づけています。

Airbnb

彼はAmazonを例に出して「Amazonも最初はオンライン書店だった。でも、最終的には「なんでも売ってる店」になった」と指摘してます。Airbnbも、いまは「他人の家に泊まれるサービス」なわけだけれど、「あらゆるサービスや体験を予約できるプラットフォーム」に進化できるんじゃないか、っていうわけですね。

このあたりのサービスのストレッチ――Cheskyさんは去年「2025年には、「あれは近年まれに見る大規模な企業の再発明だった」と人々に言われるような年にしたい」と語ってて、この大きな変化を予告していました――や、同じく去年の9月にY Combinatorの共同創業者、Paul GrahamさんがまさにこのChesky さんからインスピレーションを得て発表した「Founder Mode」っていう視点、読んだことがない方に超ざっくり説明すると、「何が正しいかを知ってるのは、外部のコンサルとか雇われ社長じゃなくて、自分でゼロから作った創業者だけだ」っていう考え方なんですが、Airbnbの共同創業者であるCheskyさんにモーフィングして今回のAirbnbの打ち手を見てみる、とかだけでも撮れ高十分な授業になりそうなんですが(笑)、今日はその話はしません(笑)。

リアルな体験はスマホに縛られる

というわけで、前置きが長くなりましたが(笑)、本題に入っていきたいと思います。

今回のAirbnbのアップデートに関連して、CheskyさんはWired誌のジャーナリスト、Steven Levyさんにこんなことを言ってるんですね。「私は夢の中でデバイスが出てきたことがない」と。なんだか詩的で、ちょっと気取った発言ですが(笑)。これは彼が大事にしてる価値観ともリンクしてる言葉なんです――彼にとって、スマホとかPCとか、そういうテクノロジーが大事なんじゃなくて、それを通じて得られるリアルな体験こそが本質なんだってことです。

旅行先でのふとした出会いとか、知らない街で迷い込んだ路地とか、誰かと交わした印象的な会話。そういう生身の体験こそが人の心に残るし、人生を豊かにしてくれる。デバイスは、あくまでその体験を手助けするための「道具」にすぎない。

だから今回のAirbnbのアップデートでも、ただ「宿を探すアプリ」から、「記憶に残る体験をデザインするプラットフォーム」へと進化させようとしてるんです。たとえば、地元のシェフと一緒に料理をする体験とか、ルチャリブレのリングに上がってみるイベントとか。Cheskyさんが大切にしているのは、スクリーン越しでは感じられない、人と人とのつながりや、リアルな体験なんですよね。

Airbnbは、スマホの中に閉じ込められた世界から、もう一度人を外へ連れ出す、そんな存在になろうとしてるわけです。

Brian Chesky

でも、ここでちょっと立ち止まって考えてみましょう。Cheskyさんが言うように、Airbnbは私たちをスクリーンの外へ連れ出そうとしている。それは確かに素敵なビジョンです。でも、ちょっと皮肉にも聞こえませんか?

だって実際には、私たちはその「現実世界の体験」の前後で、膨大な時間をスクリーンと向き合うことに費やさなきゃならないからです。体験を探すのも、レビューを読むのも、予約するのも、決済するのも、終わったあとにシェアして「コンテンツ化」するのも、全部スクリーン越し。

言い換えれば、現実でしか得られない体験するために、私たちはスクリーンを通らなければならない。あるいは、私たちはスクリーンなしでは現実の体験にたどり着くことができない、と言ってしまっても良いかもしれません。この構造自体が、ひとつの大きなパラドックスなんです。

Airbnbがナビゲートするのはたしかに「リアルな体験」なんだけど、その体験を得るために——皮肉なことに、Airbnbがそのサービスを拡充すればするほど——私たちはこれまで以上に長く、深く、スクリーンに向き合うことになる。「スクリーンから離れる」という体験そのものが、別のスクリーン時間によって媒介されてしまってるんです。

スクリーンタイムの再配分

別の例を挙げましょう。2025年5月7日の New York Magazine が、「いまや大学では誰もがカンニングしてる」っていう、ちょっとドキッとするタイトルの記事を掲載して話題になりました(笑)。その中で紹介されてたのが、Sarahちゃん(仮名)っていう大学生。彼女は、本来12時間ほどかかるエッセイをChatGPTを使って2時間で完成させちゃう(笑)。

ここで注目したいのは、「なんで彼女はカンニングしてるのか?」っていう動機の部分です。学生たちは「忙しすぎて仕方ない」って言います。でも、「忙しい」って、彼女たちは何に時間を使ってるんでしょうか?

答えは、スクリーンなんです。TikTok、Instagram、Netflix、YouTube、そしてXbox。かつて読書や論文執筆、セミナー参加に使っていた時間が、いまはスクリーン越しのSNSやエンタメコンテンツに取って代わられている。要するに、ChatGPTで「効率化」した時間は、休息とか、Cheskyさんが言う「リアルな体験」に充てられるんじゃなくて、別のスクリーン体験に再配分されてるだけなんです。

パンデミックでリモートワークや外出自粛によって日常生活の多くがデジタルデバイス上で行われるようになった時期に、その状況を風刺した「リモートワーク・ミーム」っていうのが流行ったんですが、パンデミックが落ち着いたいま、この状況はより一般化してるともいえます。

私たちは常にスクリーンを見ていて、退屈なZoom会議の画面から、楽しげなNetflixやゲームの画面に「移動」するだけ。悪いスクリーン(主に仕事や勉強、義務的な作業のための画面)から良いスクリーン(娯楽やリラックス、趣味のための画面)へ──いずれにしても、ずっとスクリーンの中にいるわけです(笑)。

ここには、すごく皮肉な構造があります。AIのようなテクノロジーは「時間を節約しよう」「もっとラクに終わらせよう」と私たちに働きかけてくる。でも実際には、空いた時間に新しいアプリやコンテンツがすかさず入り込んでくる。結果的に、「効率化の先に待ってるのは、さらなるスクリーン時間」だってことですよね。

本来、テクノロジーは人間の時間と労力を「節約するため」のものでした。でも、その効率化のためのテクノロジーが「もっとスクリーンを見る時間」を呼び込んでくる。まるで終わりのないループのように、スクリーンからスクリーンへ、次から次へと。

しかも私たちは、そのスクリーンのループの中にいることに自覚的じゃない。SNSも、仕事も、遊びも、買い物も、勉強も、恋愛までもがスクリーンの中で完結するこの時代。スマホやPCはもう「道具」じゃなく、「世界そのもの」になってしまっている。私たちはいまや、「スクリーンを使っている」っていう意識すらなくなっているんです。

魚が水の存在に気づかないように、完全にデジタル空間の住人になってしまっている私たちはスマホやパソコンの「内側」にいることに気づいていない。さっきの話に戻ると、だからこそCheskyさんの夢に「デバイスは出てこない」とも言えるんです——Cheskyさん自身の意図は、記憶に残るのはデバイスじゃなくてリアルな体験で、だからこそ夢にデバイスは出てこないんだ、ってことだと思いますけどね(笑)。

画面の中の人生

さて、こうして私たちはデジタル空間の住人として、その世界の中を行ったり来たりしながら、もはや「生活の大半」をスクリーン上で過ごしてるわけです。まあ、この「私たちはスマホに依存してる」っていう議論は決して新しい話っていうわけじゃないですけど、でも、スクリーンタイムが1日あたり7時間、8時間と、どこまでも増加し、私たちが起きて活動する時間の限界に近づくにつれて、「スクリーン上でコンテンツを消費すること」——例えばSNSをチェックする時間、NetflixやTikTokを見る時間——こそが、私たちの生活の中心に居座るようになります。

みなさん朝起きて最初にすることは何ですか?顔を洗うより先に、無意識にスマホに手が伸びてしまう——そんな人も多いんじゃないでしょうか(笑)。

まあそうなってくると、仕事や勉強、さらには睡眠でさえも、広い意味でのコンテンツ消費の邪魔をする「障害」のように感じられてくる——かつてNetflixが「最大の敵は睡眠」って半分冗談で語った言葉がリアルに響いてきます。これ、大げさな話じゃなくて、だってもう、食事や歩行、友人との会話といった、私たちの生活の中において必要な、いかにも削りにくそうな時間にすら、「ながら」という形でスマホによるコンテンツ消費は既に侵食してるんです。スクリーンに目を向けていない時間さえ、スクリーンが私たちの生活の「裏で走っているような」感覚すらあるかもしれません。

そしてさらに皮肉なことに、先ほどSarahちゃんの例で見た通り、そうした「邪魔なはずの仕事や勉強」すら、テクノロジーによって効率化されて、軽量化され、結果的に「もっとスクリーンに集中できる」状態が生み出されていく——この逆説的な循環こそが、ある種自己矛盾的な現代の情報経済の姿を特徴づけていると言えるでしょう。

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

(後編に続く)

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. “Everything App” を目指すAirbnb

AirbnbのCEO、Brian Cheskyは自社を単なる宿泊仲介サービスから「すべてができるアプリ」へと進化させようとしている。OpenAIの騒動をきっかけに自身の構想を練り上げた彼は、数日で1万語を超えるメモを作成し、Airbnbを旅先の宿探しだけでなく、写真家や料理人、パーソナルトレーナーなど多様なサービスを提供するプラットフォームへと変貌させるビジョンを描いた。新アプリでは、身分証代わりになるような強固なプロフィール機能も備え、AIコンシェルジュや体験型サービスも強化される。Apple的なデザイン哲学を取り入れ、クリエイティブな起業家として「Airbnb 2.0」を作り上げようとしている。

2. Brian Cheskyと創業者モード

AirbnbのCEO、Brian Cheskyは、従来の「優秀な人を雇って権限を移譲する」というマネジメント手法がスケール時の企業運営には有害だったと語ったが、実は多くのスタートアップ創業者も同様の経験をしていた。彼はAppleのSteve Jobsに学び、自らのやり方「Founder Mode(創業者モード)」を模索しAirbnbの高いキャッシュフローマージンを実現。ビジネススクールでも知られていないこの「創業者モード」はまだ明確に定義されていないが、今後の企業経営の鍵となる可能性がある。

3. いまや大学では誰もがカンニングしている

生成AI、特にChatGPTの急速な普及によって、大学における不正行為が急増している。たとえば、コロンビア大学の学生Chungin “Roy” Leeは、課題の約80%をAIに任せ、さらに就職面接対策用の不正ツール「Interview Coder」を開発したことで、懲戒処分を受けた。多くの学生は、効率や成績向上を理由にAIを活用し、エッセイの執筆やコーディングなどを自動化している。2023年の調査によれば、9割の学生が宿題にChatGPTを利用しているという結果も出ている。こうしたAI依存は、批判的思考力や実践的スキルの低下を招きかねない。教育の目的が「高収入の手段」へと矮小化されつつある現状において、教育システム全体の見直しが求められている。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

カンヌ国際映画祭で泡盛初提供!沖縄・神村酒造「暖流」が映画関係者150人に披露

今月24日に幕を閉じたカンヌ国際映画祭。当映画祭の公認社交界として知られる「CANNES GALA 2025」で、沖縄・神村酒造の泡盛「暖流 CRAFT 3年古酒40度」が振る舞われたことが話題となった。カンヌで泡盛が提供されるのは初で、世界の映画関係者約150人に披露された。 昨年5月の第77回カンヌ国際映画祭でも、日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」がJAPAN NIGHTに協賛、スパークリング日本酒『深星』がウェルカムドリンクとして提供されるなど、国際舞台での日本酒の存在感が高まっている。

2024年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」の一翼も担う泡盛が世界に認知される絶好の機会となった。 神村酒造のECサイトからは720mlで3,740円(税込)で購入できる。父の日や記念品としてのギフトにはちょうど良さそう🐏

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓