- The Rest Is Sheep

- Posts

- #053_Sheep パワー・オブ・ノスタルジア

#053_Sheep パワー・オブ・ノスタルジア

古書店街、神保町が「世界で最もクールな街」に選ばれた2025年。AIやデジタル全盛の時代に、なぜアナログが再評価されるのか?実は今、レコードやフィルム写真、カセットテープなど、あらゆる「アナログ」が世界的にリバイバルしている。特に興味深いのは、デジタルネイティブのZ世代こそが、この現象の中心にいることだ。彼らは自分たちが体験したことのない「過去」に憧れる「歴史的ノスタルジア」を抱き、テクノロジー疲れから逃れる手段としてアナログ体験を求めている。一見後ろ向きに見える「ノスタルジア」が、実は未来へ向かうエネルギーとして機能している現代。その知られざる心理メカニズムに迫る。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

↓無料登録はコチラから↓

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

パワー・オブ・ノスタルジア

©️The Rest Is Sheep

はいはいどうもこんばんはー!日曜22:00、今週もThe Rest Is Sheepの時間がやってまいりました。

さて、1968年にロンドンで創刊されたシティガイド、Time Outが毎年発表してる「世界で最もクールな街」ランキングっていうのがありまして、つい数日前に2025年版が発表されたんですが、なんと今年のトップは東京の神保町だっていうことで。いやあ、古書店が130店もが軒を連ねる街が、このAIやデジタル全盛の時代に「クールだ」って評価されるのって逆にちょっと象徴的ですよね。

私もたまに神保町を歩くことあるんですが、分厚い全集や昔の雑誌なんかを前にして目を輝かせてる若い人や外国人観光客、よく見かけます。画面越しの情報に慣れた世代が、紙の手触りやインクの匂いに魅了されている光景、なんだか良いですよね。

で、この「本の手触り感に惹かれる感覚」って、音楽とかでも同じことが起きてますよね。ふらっとレコード屋さんに入ると、そこにも結構若い人とか外国人のお客さんがたくさんいるんですよね。真剣な顔してレコード選んでたり、「LPプレイヤー買いたいんですけど」なんて店員さんに相談してるお客さんがいたり。

実際、2024年のアナログレコードの生産額は前年比26%増の78億8,700万円。1989年以来、実に35年ぶりの70億円超えだそうです。私がティーンエイジャーだった頃なんてCD全盛だったから、その当時ですら既にレコードは「過去の遺物」だった。でも、そこからさらに時代が進んでテクノロジーが進歩した配信の時代にも、アナログに惹かれる若い人たちがいる。

一見すると時代に逆行しているように見えるこの現象。いったい何が起きているんでしょうか?今夜はその背景にある私たちの心の内側、そして「ノスタルジア」という感情の知られざる力について、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。では今晩の「The Rest is Sheep」スタートです。

♪ 番組ジングル

アナログ・リバイバル

さて、このアナログ回帰、日本だけの話じゃなくて、世界的なトレンドになってます。

たとえば、アメリカレコード協会(RIAA)のデータによれば、昨年アメリカで売れたアナログレコードは4,400万枚、売上額にして14億ドル。これは1980年代後半以来の水準だそうです。中でも象徴的なのがテイラー・スウィフト。2024年に出したアルバム『The Tortured Poets Department』は、アナログレコードだけで220万枚が売れた。ストリーミング全盛の時代に、これほどの数字をたたき出すのは驚きですよね。

さらに意外なところでは、カセットテープ。こちらも小規模ながらじわじわ人気を取り戻していて、イギリスでは2025年の第一四半期の売上が前年同期比200%以上の伸びを記録しています。テープがたるんじゃったときに鉛筆でくるくるってテープ巻き取る地味でアナログな手間、懐かしいですよね(笑)。

続いてカメラの世界ですが、ここ5年でフィルム需要は2倍に拡大。Kodakの幹部いわく、値段は2019年比で5割ほど高くなってるらしいんですが、それでも若い世代を中心に需要が途切れないそうですし、マイアミやシカゴなどにある振興の現像専門店、Bellows Film Labも人気のようです。

そして、映画館でも同じ流れがあります。ニューヨークの Metrograph やシカゴの Music Box といったアート系シアターでは、ヴィンテージ映写機を使った35mmフィルムでの旧作上映が数週間前から完売することも珍しくありません。スマホや配信では味わえない「粒子感」や「映写機の音」が、むしろ特別な体験として支持されているんです。

そしてもちろん、出版の世界にも波は広がっています。『Playboy』は年刊誌として紙の雑誌を復活させ、『Life』誌は隔週刊行を再開。かつてデジタル専売に切り替えていた『NME』や『The Onion』、『Saveur』といった雑誌までが、相次いでプリント版を復活させています。紙の質感や誌面のデザインを「手に取る」ことそのものが、贅沢な体験になりつつあるんですね。

Bloomberg

こうやって並べて見てみると、音楽も映像も出版も、あらゆるジャンルで「アナログ」がリバイバルしていることがわかります。

Z世代がテクノロジーに抱くジレンマ

こうした「アナログ回帰」の背後には、AIやテクノロジーの急速な進化に対する「反動」が色濃くにじみます。

まず象徴的なのが音楽。Spotifyの「あなたにおすすめ」機能は便利な反面、流れてくるのはどれも似たような曲ばかり。しかも最近は「ゴーストアーティスト」と呼ばれる、正体不明の制作者による楽曲やAI制作曲までがプレイリストに紛れ込んでる。気づけば音楽が「使い捨てのBGM」のように扱われてしまってるんですよね。

それに対して、アナログレコードをジャケ買いして、A面からB面までじっくり通して聴くという行為には「自分で選んだ」という手応えがある。曲順も音質も含めて、アーティストの世界観をまるごと体験する。デジタルに慣れ親しんだ若い世代が新鮮に感じるのは不思議じゃありません。

The New York Times

あと、SNSの無限スクロールに疲れて、「気づいたら1時間もTikTok見ちゃってた」なんて体験は誰にでもあるはず。そういう「気づいたら時間が溶けていた」感覚って、逆に言えば「自分で選択していない」っていうことでもあるんですよね。アルゴリズムに翻弄されて、自分の意志とは関係なく時間を消費してしまう。そんな状況に疲れた人たちが、より「意図的で能動的な」体験を求めてアナログに向かうのは、ごく自然な欲求かもしれません。

このアナログ回帰、実は特にデジタルネイティブであるZ世代に顕著なんです。彼らは物心ついた時からスマホとSNSに囲まれて生きてきた世代。でも、そんな彼ら自身が今の状況に強いジレンマを抱えていることが、いくつもの調査で明らかになっています。

たとえば、2023年に New York Times と Harris Poll が行った調査では、1997年以降に生まれたZ世代の実に80%が「自分たちはテクノロジーに依存しすぎている」と回答。75%は「SNSがメンタルヘルスに悪影響を与えている」と感じていて、58%は「新しいテクノロジーは人をつなぐよりも、むしろ引き離す」と答えてます。

だからこそ、彼らにとっては物理的なレコードやフィルム写真のように「人間の選択」や「意図」「手触り」を感じられるものが、時代の「本物らしさ」や「こだわり」の象徴になっている。

歴史的ノスタルジア(historical nostalgia)

特に象徴的なのが、「誰もが「常にネットに接続している」状態になる前の時代に戻りたい」って考える人が60%もいたこと。よく考えると彼らは「ネット以前」を経験してない世代なんですよね。デジタルに最も慣れ親しんだ世代が、同時に最も強くその副作用を自覚してて、自分たち自身が「体験したことのない時代」への憧れを抱いている。不思議ですよね(笑)。

ちなみにこの現象は「歴史的ノスタルジア(historical nostalgia)」って呼ばれてます。ふつうノスタルジアっていうと、自分の過去の大切な思い出とか記憶を懐かしむ気持ち。でも歴史的ノスタルジアは、自分が生きていなかった時代、経験していない体験に対して、あたかも自分の記憶のように親しみを感じる感覚です。

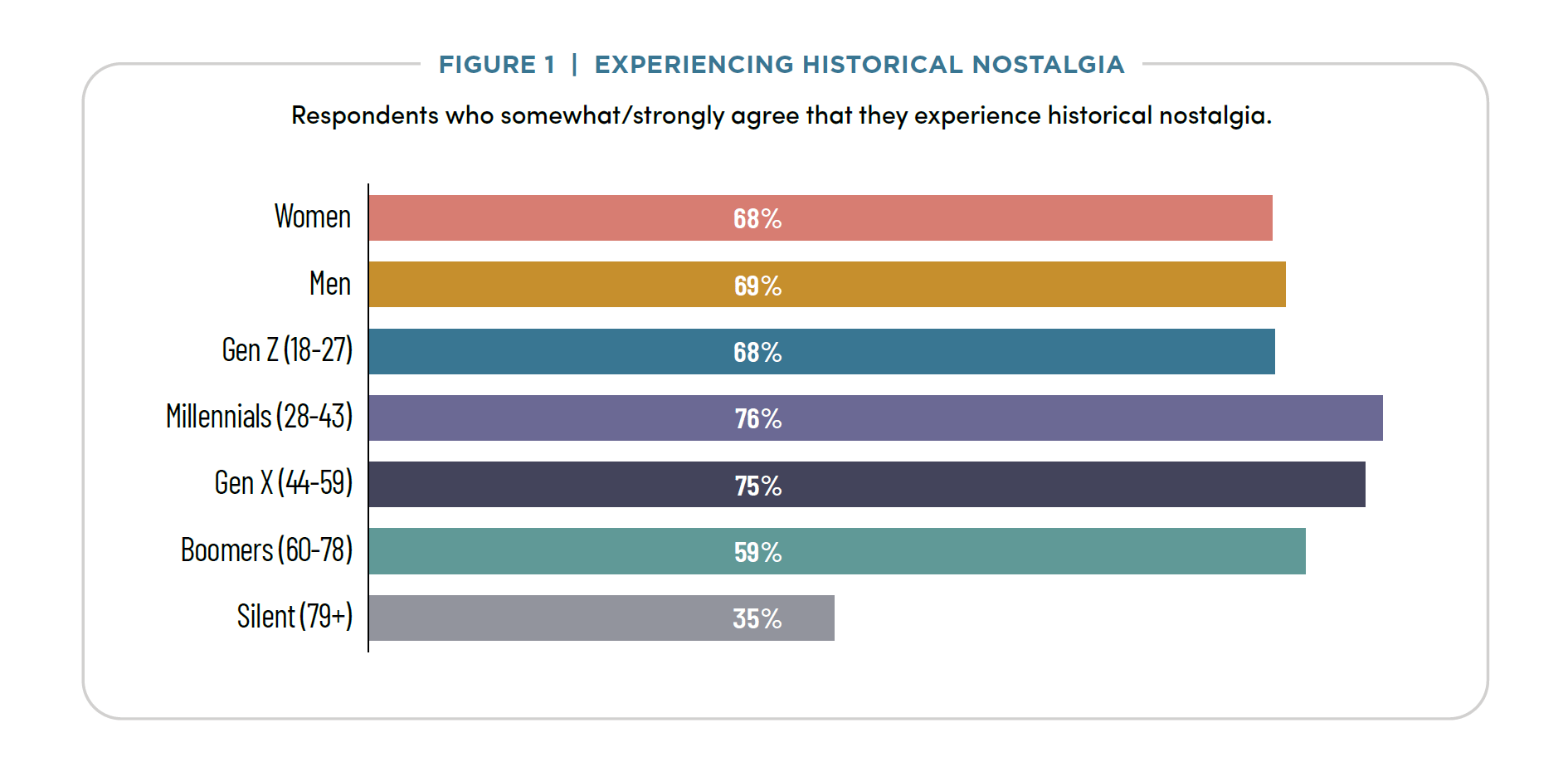

実際、Harris PollとHuman Flourishing Labが行った調査の中で、Z世代の68%が「自分の生まれる前の時代にノスタルジアを感じる」って回答。73%はその時代のメディアやスタイル、趣味や伝統に惹かれ、さらに78%は「新しい製品は過去のデザインや要素を取り入れるべきだ」と考えていることが分かっています。

Human Flourishing Lab

だから彼らがレコードやフィルム写真に惹かれるのも、単なる「逆張り趣味」じゃないんです。もっと言えば、90年代ファッションのリバイバルや、ボードゲームナイトの人気なんかも同じ文脈上にある。彼らは「知らない過去」にアクセスすることで、今のテクノロジー社会に足りないものを補おうとしているのかもしれません。

ではこのあたりで一曲、エリック・クラプトンが1992年に発表したアルバム『アンプラグド』からいきましょうか。御存知の通り『アンプラグド』とは「プラグを抜いた」、つまり「電気楽器を使わない、生の楽器」で演奏するMTVの人気音楽番組シリーズ。アコースティックギターによる飾り気のない、生々しいサウンドは音の粒立ちや息遣いまでがクリアに感じられる、まさにアナログ感あふれるアルバムになってます。

♪Eric Clapton “Tears In Heaven”

未来へのエネルギー

さて、ここで少し立ち止まって、「ノスタルジア」について考えてみましょう。この言葉って、ネガティブなニュアンスで語られることも多いですよね。「非生産的な過去への執着」だとか、「現実逃避」だとか、どこか「後ろ向きな感情」として捉えられがちです。

でも心理学の研究は、むしろその逆を示唆してます。

たとえば、お気に入りだった曲を久しぶりに聴く、あるいは思い出深い風景を思い浮かべる。ほんの数分でも、気分がアガって、安心感やつながりの感覚が高まり、人生に意味を感じやすくなる。研究者たちは、こうした体験を「安らぎや導き、インスピレーションの源」だって表現しています。

つまりノスタルジアは、一見「過去志向」に見えて、実際には「未来志向の感情」なんですね。私たちは、現在の不満や不安を解消し、明日へ進むためのエネルギーとして、過去の記憶を呼び起こしているわけです。

先ほど触れたZ世代の歴史的ノスタルジアも同じです。彼らの約3分の2は「生まれる前の時代を探求することが、現代のストレスや未来への不安を和らげる」って答えてます。つまりノスタルジアは、ただ懐古的に浸るものではなく、精神的なセルフケアの役割を果たしてる。

日常的な例を挙げるとわかりやすいかもしれません。レコードを最初から最後まで通して聴く行為は、現代の「ブレインロット」的なコンテンツ消費の対極にある、コンテンツとじっくり向き合う機会となります。友人とボードゲームを囲むことは、オンラインにはない対面のやりとりを体験させ、社会的なスキルを自然に鍛えてくれる——ポーカーで重要なのはハンド(役)の強さを覚えることじゃなくて、「賭け」と「駆け引き」ですよね。あるいは、昔ながらのレシピで料理をすることも、単なる「懐かしさ」を超えて、食卓を通じて人と人をつなぐ体験になるでしょう。

若い世代の人たちは、デジタルが奪ってしまった集中力や人間関係の濃さを、こうしたアナログな体験を通じて「再獲得」しようとしてるのかもしれないですね。

未来のための「ノスタルジア」

今日は「ノスタルジア」をテーマにお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。若い世代の人たちは決して、現代のテクノロジーすべてに背を向けているわけではありません 。むしろ、彼らは最新のイノベーションにも肯定的で、オンラインでの生活の多くにポジティブな感情を抱いています。

ただ、彼らが求めているのは「バランス」なんでしょうね。効率や便利さも大事だけれど、それと引き換えに失ってしまった「手触り感」や「人とのつながり」、「自分で選択する感覚」を、意識的なのか無意識になのか、アナログな体験を通じて取り戻そうとしている。

考えてみれば、神保町の古書店街が「世界一クール」に選ばれたのも、まさにこのことを象徴してるのかもしれません。古書店の合間を縫うように、クラブや本格的なインドカレー店、個性的なカフェやインディー系書店などが生まれている。古いものと新しいものが共存し、過去と未来が出会う街。それが今、世界で最も「今らしい」場所として評価されている。おもしろいですね。

では最後に、今日のテーマにぴったりの一曲を。ジャズ・ベーシスト、チャーリー・ヘイデンの「Nostalgia」。過去を懐かしみながらも、未来へと歩み出す余韻を感じさせる名曲です。この曲が収録されてるアルバム「Land of the Sun」、もしよければアルバム全体通して聴いてみてくださいね。それではまた来週。おやすみなさい!

♪Charlie Haden “Nostalgia”

🎙️ポッドキャストはコチラ!

※ 生成AIが客観的な視点でレビューしています🐏🐕

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. AIの台頭がアナログメディアの復活を促している

AIやアルゴリズムがメディアコンテンツやエンターテインメントに浸透する中で、その反動としてレコード、カセット、フィルムカメラ、紙媒体といったアナログメディアが復活している。Z世代にとって物理的な媒体はノスタルジーだけでなく、「本物らしさ」や「意図的な選択」の証ともなり、Taylor SwiftのLPが数百万枚売れるなど人気は顕著だ。AI生成の楽曲や自動補正された写真が氾濫する現状に対し、アナログは人間らしい創作の価値を強調する存在となっている。市場規模は限定的だが、その影響はデジタル文化にも波及し、「人間の手触り」が新たな差別化の要素として注目されている。

2. プリントメディア・ルネサンス

SNSの混乱やアルゴリズム依存、監視社会化への不安を背景に、紙の雑誌や本が再評価されている。大手出版は縮小傾向にある一方、独立系ではi-DやVICEの復刊やZINE文化の拡大が顕著で、イタリアや米国でも専門店やフェスが盛況を見せる。紙媒体はデジタルの雑音から切り離された没入や癒しを提供し、Gen Z世代も「遅い読書」の価値を再発見している。調査でも6割超が読書経験を持ち、BookTokや独立書店の活況も需要を裏付ける。印刷物の復活は単なる懐古ではなく、創造性や批評性を共有する多様な共同体を育む「新しい文化ルネサンス」の兆しといえる。

3. 歴史的ノスタルジアの心理的効用

歴史的ノスタルジア(Historical Nostalgia)とは、自分が生まれる前の時代への郷愁であり、個人的記憶に基づくノスタルジアを超える現象。結果、68〜73%が過去の時代への郷愁や文化的要素への惹かれを示し、多くが現代デザインに歴史的要素を取り入れるべきと回答。特にX世代、ミレニアル世代、Z世代で顕著であり、ベビーブーマー世代以上との差が明確になった。また、63%が現代生活のストレス緩和、62%が未来不安への対処に歴史的ノスタルジアを活用していると回答。これはノスタルジアが単なる過去志向ではなく、心理的資源として未来を前向きに捉える手段であることを示している。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

※ 今週もお休みです🐏

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓