- The Rest Is Sheep

- Posts

- #029_Sheep 文化を盗んだっていうけれど(前編)

#029_Sheep 文化を盗んだっていうけれど(前編)

厚底ランニングシューズ「Hoka」のブランド名への批判など、ファッション業界などで繰り返される「文化の盗用(Cultural Appropriation)」論争。なぜ他者の文化を「借りる」ことが問題視されるのか。安易な批判は、文化交流の可能性を閉ざしてしまうのではないか?文化は本当に「誰かのもの」なのか?具体的な事例を通して「文化の盗用」問題を検証し、文化の本質に迫る。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

文化を盗んだっていうけれど(前編)

©️The Rest Is Sheep

はい、時間になりましたので今日の講義、始めたいと思いまーす。今日のテーマは「文化の盗用」。「とうよう」って言ってもあれですよ、「そなたの才、しかと見届けた。これよりは、しかるべき役目を任せる。心して励むがよい」じゃないですよ……ええと、意味わかりました?すみません(笑)。

そっちじゃなくて、盗む方の「盗用」です(笑)。英語でいうと「Cultural Appropriation」っていうんですが、今日はこの言葉を覚えて帰ってほしいのと、あとはこの言葉との向き合い方、っていうんですかね、つまり、自分だったらどう考えるか、どう感じるかを、頭に浮かべながら講義聞いてほしいと思います。

Hokaはなぜ批判されるのか?

さて、みなさんHokaっていうランニングシューズブランド知ってますか?2009年にフランスのアヌシーで設立されたブランドで、当時、軽量の薄型ソールが信仰されていたランニングシューズ界隈においてまったく真逆のアプローチ、極厚ソールのシューズで革命を起こしたブランドです。分厚いミッドソールで、まるで雲の上を走ってるかのようなクッション性が疲労の軽減や衝撃吸収につながるってことで、ランナーの間で徐々に広まりました。

Hoka

ぱっと見、休日にお父さんが履いてそうな野暮ったい感じのスニーカー、いわゆる「ダッドシューズ」とか、奇妙なカラーリングやデザインの「アグリーシューズ」とも呼ばれるゴツめのデザイン。でもそれがむしろ今のファッションとも相性が良くって、ランナーだけじゃなくてタウンユースのスニーカーとしても人気が出てるんですよね。

こないだ久々に会った友人がたまたまHokaのスニーカー履いてて、「ソールが分厚くて、背が高く見える」って言ってました。厚底の効用ですね(笑)。ナイキやアディダスといった伝統的なスポーツブランドの争いを横目に、Hokaはその存在感を着実に広げてます。

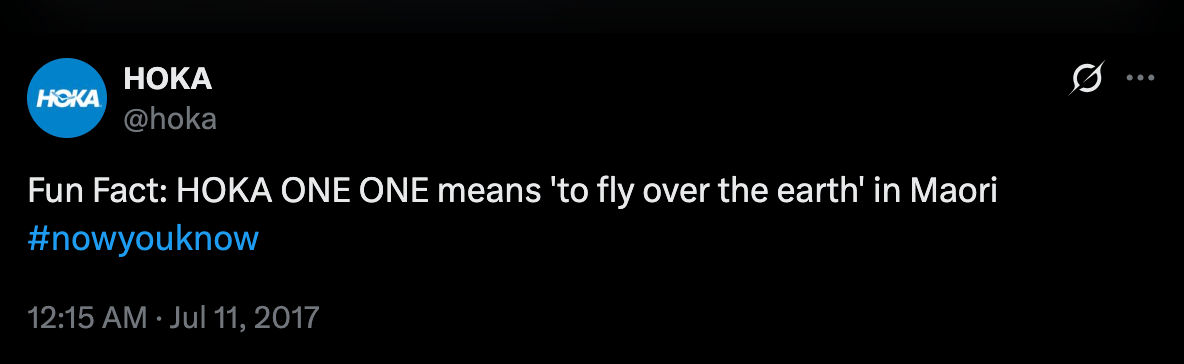

で、このHokaっていうブランド名、マオリ語から来てるんですよね。マオリってニュージーランドの先住民族で、「Hoka」はマオリ語で「飛ぶ(to fly)」って意味。ブランド名はもともとは「Hoka」ではなく「Hoka One One」で、マオリ語で「大地を飛び越える(to fly over the earth)」っていう意味なんだって公式に謳っていました。

ロゴも鳥が飛んでるデザインで、初めてこれ聞いたとき、すごくいい名前だなあと個人的には感じました。で、2012年にDeckers Brandsが Hokaを買収してるんですが、そのあたりから「One One」とともにブランド名の由来についての記述がウェブサイトの「about」セクションから消えていくことになります。現在、同ブランドのウェブサイトでは、名前の由来については一切触れられていません。ちなみに、さっきのXの投稿は2017年ですけど、これもいつか削除されるかもしれませんね(笑)。

そして、2025年に入ってから、マオリの知的財産の専門家たちが「ちょっと待て」って言い出した。Hokaは突然自社のブランド名の由来を消したりして、マオリの文化に対して適切な認識や敬意を示していないんじゃないか、と。

さらに「Arahi(導く)」とか「Hopara(探検する)」とか、靴の名前にもマオリ語を使用してるんだけど「Arahi」って神聖な意味もある言葉らしくて、「それを靴に使うってどうなん?」と。

文化の盗用とはなにか

冒頭で予告しましたが、こうした問題は「文化の盗用」、英語では「Cultural Appropriation」と呼ばれています。簡単に言うと、「ある文化に特有の要素を別の文化に属する人が、その背景や意義をよく知らないまま、あるいは敬意を払わずに使ってしまうこと」です。

特に問題になるのは、社会的に強い立場にある人たち――たとえば多数派や経済的に優位なグループ――が、少数派やマイノリティの文化的な表現を一方的に取り入れてファッションにしたり、商品にして売ったりするようなケースです。そうしたやり方が、「搾取」だとか「軽視している」として批判されるわけです。

ここでポイントなのは、「文化を借りること自体」が悪いわけじゃないということです。問題なのは、その文化に対するリスペクトがないまま使ったり、経済的な利益だけを取って、もとの文化の人たちを軽視してるようなケース。あるいは、文化の一部だけを取り出して、偏ったイメージ――いわゆるステレオタイプ――を強めてしまうような使い方も、「盗用だ」って指摘されることがあります。

他の例も見てみましょう。2012年のVictoria's Secretのショーで、Karlie Klossが身に付けたネイティブ・アメリカン調のヘッドピースは、神聖な儀礼用の装飾を性的文脈で使用したとして議論を呼びました。ヴィクシー側は、不快な気持ちを与えたことに対しての謝罪文を発表するなどの対応に追われました。

Victoria's Secret

純粋な文化という幻想

でも、ここでちょっと立ち止まって考えてみましょう。「文化」って、そもそも誰かが明確に「所有」していて、他の人が勝手に触ってはいけないような、そんな固定された財産なんでしょうか?

歴史を振り返ってみると、文化というのは最初から「純粋な形」で存在してきたわけではありません。いつの時代も、異なる文化同士が出会い、影響を受け合い、借りたり、混ざったり、再解釈されたりしながら発展してきました。言ってみれば、「純粋な文化」なんて話は、ほとんどフィクションです。実際は、どの文化も多かれ少なかれ「ミックス」でできています。

具体的な例を見てみましょう。

日本の「伝統文化」として知られる茶道は、もともと中国から伝わったお茶の飲み方を、日本で独自に発展させたものです。

「西洋の伝統」とされるクラシック音楽も、実は各地の民族音楽の影響を受けながら作られてきました。

アメリカの音楽といえばジャズやロックンロールですが、これはアフリカ系アメリカ人のリズム感や表現と、ヨーロッパからの移民が持ち込んだ音楽が融合して生まれたものです。

こうした例を見ればわかる通り、文化的な要素を借りたり、再解釈したりすることは、新しい文化を生み出す大きな原動力なんですね。文化は、美術館のガラスケースの中に飾られるような静かな存在ではありません。むしろ、常に動き続けていて、混ざり合い、変化しながら、何度でも再創造されていく「生きたプロセス」なんです。言い換えれば、「借用と再解釈の連鎖」があるからこそ、文化は前に進むことができるんです。

(後編に続く)

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. ランニングシーンに革命を起こしたHoka

Hokaは、2009年にフランス、アヌシーで誕生したランニングシューズブランドだ。創業者のNicolas MermoudとJean-Luc Diardは、下り坂をより速く走るためのシューズを求め、従来の常識を覆す「厚底・超クッション構造」を開発。ブランド名「Hoka One One」はマオリ語で「大地を飛びこえろ」を意味し、その名の通り、浮遊感のある走行体験を提供する。ミニマリズムが主流だった当時のトレンドに反して「マキシマリズム」を打ち出した同社の設計は、当初こそ懐疑的に受け止められたが、疲労軽減や衝撃吸収といった利点が支持を集め、世界中のランナーに愛される存在となった。

2. 醜い靴が世界を席巻している

「ダッドシューズ」と呼ばれる白いNew Balanceをはじめ、見た目に難のある「アグリー・シューズ」が世界的なブームとなり、業界に莫大な利益をもたらしている。中心的存在はUGG、Teva、Hokaを展開するDeckers社だがCrocsやBirkenstockといった老舗も依然好調で、Crocsは4年で売上を倍増させる計画を立てている。美的感覚への挑戦ともいえるこのトレンドについて、ファッション心理学者のCarolyn Mairは「ファッションは美の定義を問い直すものである」と語る。魅力が理解できない人も、一度Hokaのリカバリースライドサンダルを履けば、その快適さに心が揺らぐかもしれない。

3. ファッションは「文化の盗用」という問題を抱えているのだろうか?

ファッション業界では「文化の盗用」への批判がたびたび起きている。たとえば、Marc Jacobsのショーで白人モデルがドレッドヘアを着用したり、Gucciがシーク教のターバン風の帽子を使ったりといった例が挙げられる。Diorのキャンペーンでは、メキシコの伝統文化を称えながら白人女優を起用したとして物議を醸した。一部は「文化をリスペクトしている」と擁護するが、批判者は文化の搾取だと主張するなど、業界内でも見解は分かれる。

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

「劇団やりたかった」の第25回公演🎭

『A Midsummer Night's Dream』が予約受付開始。5月28日(水)〜6月8日(日)迄

2024年の年末、忘年会帰りのこと。

ほろ酔い気分で茶沢通りを歩いていると、深夜1時近くなのに街角でチラシを配っている女性を見かけました。寒い中、一生懸命に活動している姿が印象的で、まるでアンデルセンの『マッチ売りの少女』のよう。声をかけてみると、「劇団やりたかった」の女優さんで、シェイクスピアの『夏の夜の夢』を公演の告知をされていました。

我々の『The Rest Is Sheep』も、ハムレットの名台詞"The rest is silence"から着想を得たもの。まさかの偶然に驚きながら、その場でチケットを購入しました。

謎の記念撮影(写真右:女優さん)

深夜の茶沢通りで生まれた小さな縁。こういう出会いって、なんだか素敵だなぁと思いながらエモい気持ちで帰った夜の記憶が、今でも心に残っています🐏

劇団やりたかった 第25回公演『夏の夜の夢』

・期間:2025年5月28日(水)〜6月8日(日)

・会場:「劇」小劇場(下北沢)

・上演時間:約2時間15〜20分

ご興味のある方は以下よりご予約を!

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓