- The Rest Is Sheep

- Posts

- #008_Sheep ストリートウェアの死と生(後編)

#008_Sheep ストリートウェアの死と生(後編)

ストリートウェアは「死」を迎えたが、それは終焉ではない。ローカルコミュニティの価値観に立ち返りながら、ラグジュアリーとの新たな関係性を模索し、文化的プラットフォームとして進化を続けていくだろう。

“The Rest Is Sheep”は、デジタル時代ならではの新しい顧客接点、未来の消費体験、さらには未来の消費者が大切にする価値観を探求するプロジェクトです。

役に立つ話よりもおもしろい話を。旬なニュースよりも、自分たちが考えを深めたいテーマを――。

そんな思いで交わされた「楽屋トーク」を、ニュースレターという形で発信していきます。

🔍 Sheepcore

カルチャー、アート、テクノロジー、ビジネスなど、消費者を取り巻く多様なテーマをThe Rest Is Sheepのフィルターを通して紹介します。結論を出すことよりも、考察のプロセスを大切に。

ストリートウェアの死と生(後編)

©️The Rest Is Sheep

(前半から続く)前編はこちら🔍

Beyond Mainstreaming

それでも、ストリートウェアのアイデンティティが揺らぐ現状を、その再調整の機会と捉えれば、新たな可能性が見えてくる。過去を振り返れば、アートや音楽といった文化的表現が商業化の波に飲み込まれることは決して珍しいことではなかった。ロックンロールやパンクがその反体制的エネルギーを失いながらも、新たな形で大衆文化に浸透し進化を遂げたように、ストリートウェアもまた、何らかの変容を経験する過程で自らのアイデンティティを再発見していく可能性があるだろう。

たとえば、工業デザインを学んだRaf Simons、政治学を学んだMiuccia Prada、美学を学んだ川久保玲など、現在では正統派とされる多くのファッションデザイナーは、美術学校のシステム外からそのキャリアをスタートさせている。また、かつては二流と見なされ、パリの重鎮たちから否定されていたプレタポルテ(RTW: ready-to-wear)やスポーツウェアも、今ではラグジュアリーファッションに欠かせない要素だ。同様に、ファッションの外側から勃興したストリートウェアのアイデンティティも、進化の過程でその揺らぎを経験しながら、新しい形で昇華され、ファッション全体の中で欠かせない存在として確立されていくだろう。

BalenciagaのDemnaは、「ハイファッション」と「ストリートウェア」を区別する考え方そのものが、現代ファッションの「機能不全」の象徴だという。Ablohの言葉(“Streetwear is dead.”)が示唆するのは、パーカー、スニーカー、Tシャツといったスタイルの陳腐化ではなく、ストリートウェアがハイファッションに完全に浸透し、両者の境界線が消滅したという事実だ。

「ストリートウェア」というラベルがかつてと同じ意味を持つ時代は終わった。再びDemnaの言葉を借りるなら、「ストリートウェアはファッションそのものを支える基盤となり、その地位は今後も揺るぎない」のだ。

ストリートウェアの未来

ストリートウェアとラグジュアリーファッション。一方を購入する消費者が他方も購入し、一方のデザイナーが他方のデザイナーとなる時代を経て、現在、多くのストリートウェアブランドやデザイナーが、その原点に立ち返ろうとしている。その核心は、単なるファッションの一カテゴリーではなく「コミュニティに根ざしたカルチャー」と「反体制的な精神」が紡ぎ出すストーリーテリングにある。ストリートウェアは、こうした文化や精神の共鳴から生まれるものであり、その根源的な価値観と使命への回帰が、未来への新たな道を切り拓く鍵となるだろう。

ローカル文化やコミュニティと深く結びついたブランドの台頭は、ストリートウェアの持つ真の魅力、つまりそのオーセンティシティを取り戻す動きの象徴だ。ロンドンのCorteiz、ベルリンの6PM、メルボルンのJudah、アムステルダムのLa Fam、モントリオールのPunkandyoといったブランドがそれぞれの都市で熱狂的な支持を集めているが、こうした現象は、ストリートウェアがローカルコミュニティのためのものであることを再認識させる。あなたがそのブランドの名前を知らないとしても、それは問題ではない。それこそが、ストリートウェアの本質なのだから。

また、このようなローカルカルチャーへの原点回帰の一方で、ストリートウェアは、成熟した消費者層に応える形でその美学を進化させている(ラグジュアリーファッションとストリートウェアとの相互交流がそのきっかけとなった)。テーラードジャケットや高品質な素材を取り入れたデザインは、従来の若者向けカジュアルスタイルの枠を超え、より洗練された表現へと移行している。反骨精神を保ちながら多様性を追求するブランド――Satoshi Nakamoto、RRR-123、B1 Archive、Better With Ageなど――が新たな地平を切り拓きつつある。

さらに、ストリートウェアとラグジュアリーファッションの関係性も変容しつつある。これまでのような、希薄な相互理解に基づく気まぐれな関係性ではなく、両者が対等な立場で協業し、文化的価値を共有することが求められるだろう。ラグジュアリーファッションがストリートウェアの精神を真に理解し、そのエッセンスを取り入れることで、両者はより持続可能で豊かな関係を築ける可能性がある。

Ablohの言葉に戻ろう。

「間違いなく、ストリートウェアは死ぬだろうね。ブームはもうじき終わるだろう」

ストリートウェアは死んだ。しかし、それは終わりを意味するのではない。常に先を見通す力を持っていたストリートウェアの革命児が示唆した通り、ストリートウェアの「死」とは、新たな形での再生と進化を意味する。ストリートウェアは、単なるファッションカテゴリーを超えて、ローカルに根ざし、反体制的な精神を基盤にした異なるサブカルチャーが交差し、物語が紡がれるプラットフォームへと生まれ変わろうとしている。その未来は、自らのルーツを大切にしつつも、常に進化し続けることで描かれるだろう。

🐏 Behind the Flock

“Sheepcore”で取り上げたテーマをさらに深掘りしたり、補完する視点を紹介します。群れの中に隠された本質を探るようなアプローチを志向しています。

1. ストリートウェアの終焉

ストリートウェアはかつて反体制的なカルチャーから生まれたが、現在はハイファッションと完全に融合し、両者の区別がなくなりつつある。Virgil Ablohが2019年に語った「ストリートウェアの終焉」という予言は、ファッション業界の常識が変化する兆候だった。スウェットやスニーカーは、高級ブランドのデザインに取り入れられ、ストリートウェアの価値観がファッション全体に浸透した。現在では、このジャンルは単なる服ではなく、現代のニーズを反映した「ファッションそのもの」として再定義されつつある。

2. ストリートウェアは10年後にまた違った形で復活する。

人びとはストリートウェアは死んだと言い続けている。Tommy Hilfiger――彼ほど、ファッションが気まぐれな生き物であということをよく理解している人物はいない――は、2年間の休止期間を経て復帰したニューヨーク・ファッションウィークのショー前のインタビューで、こう語った。「私たちはストリートウェアから進化してきた。ストリートウェアには時代があって、我々は90年代前半にそれをやったし、最近もまたやった。今は少し休んで、10年後にまた違った形で復活するだろう」

3. ストリートウェアは永遠だ。

Bobby Hundredsによるこの2019年の言葉は5年を経たいまもなおリアルに響く。「ストリートウェアの扉が一つ閉じるたびに、50のShopifyの窓が開く。ブランドが一つつまずくたびに、5つの新しいブランドが、旧世代の失敗から学び、より強く、より速く前進していく。ストリートウェアは毎晩死に、しかし翌朝には再び生まれ変わり、新たに蘇るのだ。10年前も、そして10年後も、私たちは終わりを新たな始まりとして迎える。なぜなら、ストリートウェアの世代(generation)は「再生(regeneration)」を象徴するものだから。安らかに眠れ、ストリートウェア。次に君がどんな姿を見せるのか、楽しみにしているよ」

🫶 A Lamb Supreme

The Rest Is Sheepsが日常で出会った至高(笑)の体験をあなたにも。

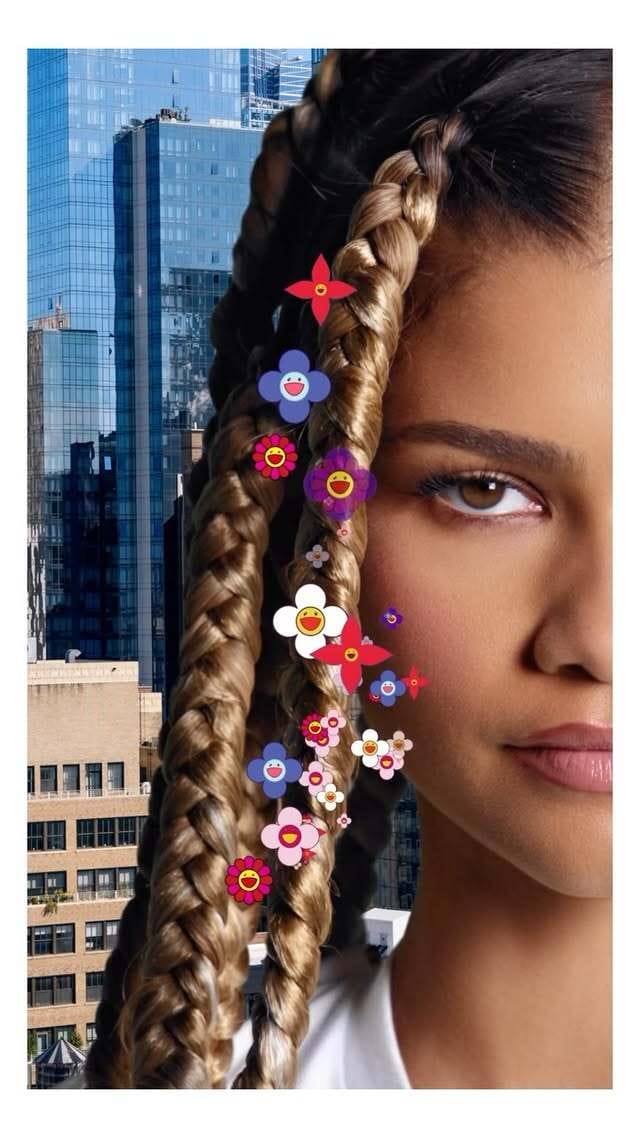

ルイ・ヴィトンと村上隆の20年ぶりとなるリエディションコレクション「LOUIS VUITTON × MURAKAMI」が今月1日からリリースされ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、東京、ソウル、上海、シンガポールの7都市でポップアップストアが展開されている。東京は原宿キャットストリートでポップアップストアを開催中。先日ふらっと覗いたところ、案の定大盛況で入店できなかった(涙)。今週末(1月26日(日)18時まで)が最終日となるので、お近くの方はぜひお立ち寄りを。

キャンペーンビジュアルには、若者のファッションアイコンとして圧倒的な人気を誇るゼンデイヤが起用され、村上隆の「スーパーフラット」の世界観が織り込まれた独創的なアートワークも話題を呼んでいる。

すべての誤字脱字は、あなたがこのニュースレターを注意深く読んでいるかを確認するための意図的なものです🐑

この記事が気に入ったら、大切な誰かにシェアしていただけると嬉しいです。

このニュースレターは友人からのご紹介でしょうか?是非、ご登録お願いします。

↓定期購読はコチラから↓